Comme tous les génies méconnus et modestes, Marcel Gotlib ne fait pas parler de lui. Pourtant, son œuvre, tous ses albums de bande dessinée, ses dessins inoubliables, son trait si caractéristique, où la ligne nette et industrielle pastiche avec une précision hilarante ou bien, soudain monstrueusement folle, bascule dans la loufoquerie pure, tout cela a marqué des générations de lecteurs, toute une foule plus ou moins assumée de passionnés, qui, sans en croire leurs yeux, ont le droit en ce moment même à une exposition du maître, ce maître à présent retiré du monde et dont l’humour farouche ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche, ce maître qui réussit donc l’exploit de faire rire les visiteurs sous les hautes salles du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, de ce rire irrépressible, intelligent et joyeux, qui, pour moi, est la meilleure des madeleines de mon enfance.

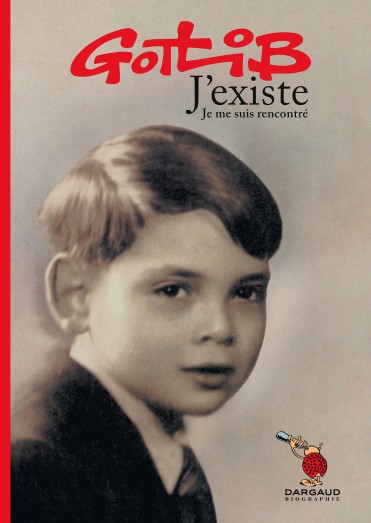

Marcel Gotlib est né en 1934, et a, pendant deux ou trois décennies, aux côtés de Goscinny, Fred, Tabary, Druillet, en duo avec les fondateurs de Pilote, ou, plus tard, aux manettes de Fluide Glacial, profondément rénové, amélioré et enrichi l’humour de bande dessinée, à sa manière, humble et patiente, celle d’un artisan ironique, un vieux boutiquier obscur et minutieux, plein d’autodérision et de gentillesse pure. Il l’a fait créant des personnages assez inoubliables tels Superdupont ou Gai Luron, et pour tout vous dire, Gotlib est un artiste si fascinant que son ami Georges Perec lui rendit hommage avec l’un de ses canulars les plus drôles, qu’on peut lire dans cet étrange ouvrage qu’est Cantatrix Sopranica L., et qui consiste en un éloge pompeux, lyrique et totalement délirant d’un certain Professeur Gotlib, censé avoir révolutionné les lois de la botanique (« La récente attribution du Prix Nobel de botanique expérimentale à Marcel Gotlib, son élection triomphale à l’Académie des sciences de Lille-Roubaix-Tourcoing et sa nomination comme conseiller plénipotentiaire pour les affaires sociales scientifiques et culturelles auprès de l’Assemblée européenne, sont venues concrétiser l’estime unanime dans laquelle était tenue, depuis plusieurs années, l’oeuvre de ce chercheur infatigable, etc. ») . Goût du pastiche érigé en politique générale de l’existence, précision ferme et précise dans la parodie devenue une fantaisie mozartienne, subversion délicieuse des codes officiels et des clichés les plus épais, haine de l’esprit de sérieux, délectation devant le mécanique tiré jusqu’à l’absurde et plaqué sur le réel, la vie, entre ces deux-là, Perec et Gotlib, avait donc ciselé des amours symétriques et des passions jumelles, toutes dans l’ombre portée d’un événement fondamental, qui avait ravagé leurs deux jeunesses, la Shoah et ces « ces autobus remplis d’enfants, place de la Contrescarpe » dont parlait jadis Merleau-Ponty dans les Temps Modernes. Marcel G., ou le souvenir d’enfance.

C’est donc ce passé terrible, Gotlib ayant perdu son père dans les rafles françaises de l’Occupation, qui vaut d’ailleurs au dessinateur de figurer au programme du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, un angle ramené à ses justes proportions par cette exposition à la fois intelligente, claire et ludique. A l’appui de la démonstration de cette part « juive » de l’oeuvre, malgré tout discutable, cette planche, il est vrai incroyable, où, bien des années avant Art Spiegelman, Gotlib revisite le déménagement du marché de Rungis, depuis les Halles Baltard jusqu’à la banlieue et ses hangars, tout cela depuis le point de vue des rats de Rungis, qui finissent, dans la folie et la déchéance, par mourir un à un dans cette prison nouvelle et clinquante, purifiée au gaz et quadrillée par les forces du mal.

Néanmoins, ce n’est pas pour cela que l’on vient voir, rire, et admirer Gotlib en son musée. C’est pour le dessin, toujours élégant, très net, les hommes aux épaules carrées, les visages hitchcockiens, la ligne claire, et puis, ici, tout à coup la forme rondouillarde, potache, les perspectives impeccables contaminées par la démonstration improbable et les explications fumeuses. A chaque fois, et c’est vrai pour les planches les plus remarquables de son œuvre, Gotlib, en gros, se propose de vous expliquer quelque chose : les mystères de la hyène ou du crocodile, comment dresser son chien, ce que font l’hiver les autochtones du bord de mer, quelles sont les phrases typiques que l’on entend au restaurant. Des « Dingodossiers », scénarisés par Goscinny, en passant par ses propres divagations, c’est un rire extrêmement complexe, une mécanique de l’humour infiniment subtile et délicate qui est mise en œuvre. Et, comme le professeur Burp, scientifique absurde qui finit une fois sur deux par parler de toute autre chose en se recevant une pomme sur la tête, me voilà à présent dans le rôle de l’analyste pontifiant : eh oui chers amis, aujourd’hui, évoquons donc la façon qu’a Marcel Gotlib de nous faire rire.

Le premier épiderme du charme de Gotlib, c’est l’ambiance qui règne là dans ces cases, à la fois très tendres et infiniment surannées. La France de Gotlib, c’est la France des Trente Glorieuses, Léon Zitrone et les tableaux noirs de l’école, le journal Pilote et le service militaire. Comme avec OSS 117, celui qui lit Gotlib n’éprouve pas vraiment de la nostalgie pour cette France en noir et blanc, cette France qui dévale la Nationale 7 en 2CV, cette France aux patronymes ridicules et gras, cette France de Maurice Chevalier, de Spirou et des speakrines de l’ORTF. Car Gotlib en montre tout l’envers de bêtise, de certitude bourgeoise, de grandiloquence gaullienne, de mesquinerie sociale, et au final, c’est un mélange de tendresse et d’écoeurement que l’on ressent pour ce passé étrange, plein de puissance industrielle, de modernité nouvelle, d’insouciance hexagonale. La France, alors, se prenait pour les Etats-Unis et copiait cette opulence claire, aux mâchoires carrées qui se trouvait outre-Atlantique. Et, lorsqu’il pousse à plein cette veine subversive, mais jamais gratuite ou « engagée », Gotlib se fait d’une violence cinglante, comme cette planche sur la guerre du Biafra, où, pendant vingt cases, des hommes fringants ou des ménagères occupées plaisantent, discutent et se taquinent, faisant parfois mention de ce drame lointain, ou bien écoutent, à la télévision, des experts en parler gravement avant la page météo. Entre chaque saynète, un petit message « Chaque jour des centaines d’enfants meurent d’enfant » rythme l’égrènement de ces hypocrisies ordinaires, avant que, sur le dernier dessin, le portrait d’un petit africain décharné, nu et seul, conclue l’historiette.

Le deuxième étage du comique gotlibien, ce qui le rend extraordinairement savoureux, c’est son comique du quotidien. Devançant de trente ans toutes les stars du one-man show, et leurs sketches analysant à l’infini nos tracas universels devant une étagère Ikéa ou les chaussures de ski, (« vous connaissez ce moment où ? Vous aussi vous avez déjà, hein ? »), Gotlib invente un genre, où, disons-le, il est un génie. J’ai passé personnellement deux heures à relire intégralement toutes les meilleures planches accrochées au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, par exemple celle sur les restaurants (où l’on voit, entre milles gags extraordinaires, cette famille bourgeoise se disputer car, nous prévient Gotlib « c’est dans les restaurants qu’éclatent les conflits » ; « Je veux du foie ! » dit un mari malicieux, et faussement ingénu, ce à quoi sa femme répond qu’il n’en mange jamais à la maison, remarque aussitôt arrêtée par un « ici, ils le font très bien », tout cela mis en images avec un sens unique des expressions et de psychologie, une science du comportement mondain quasi proustienne), ou bien encore cette série sur « les exemples de volonté », qui, pour Gotlib, sont particulièrement remarquables : « Suzanne Fièvre » qui « résiste toujours à la tentation de vérifier une dernière fois l’exactitude de l’adresse sur l’enveloppe, avant de la glisser dans la boîte aux lettres », Raoul Grappe, qui le « 2 septembre 1965 » a « éteint son poste de télévision car le programme ne lui plaisait pas » ou bien enfin Isabelle Couteau qui « n’a jamais fait de bruit avec sa paille, après avoir absorbé la presque totalité du contenu de son verre ».

Le troisième « truc » du comique de Gotlib, c’est la joie, unique, à montrer les coulisses, se mettre en scène, avec une élégance dans l’auto-dérision jamais égalée. Il faut voir la façon dont Goltib fait, pour user de gros mots, du « méta »-texte, c’est-à-dire qu’il exhibe le processus d’écriture de la bande dessinée que l’on est précisément en train de lire, avec audace et imagination. Ainsi, on trouve, sous sa plume, des gags hilarants où on le voit, lui, dans des fausses conférences de rédaction de Pilote, avec un Goscinny présenté avec une ironie sarcastique et en même temps très amicale comme une sorte de tyran impressionnant et fou furieux. D’ailleurs, la première planche de Gotlib pour « Pilote », celle qui lui a permis d’être embauché et de lancer sa carrière, de manière éminemment significative raconte précisément cela : comment lui, Goltib, n’a aucune idée pour écrire sa première planche, et comment il galère jusqu’à la pirouette finale. Il y a là, véritablement, une grâce dans la mise en abyme, une absence de complaisance absolument hilarante, une folie fictive incroyable, par exemple lorsqu’il représente les locaux de Pilote comme une sorte de gratte-ciel, avec open-space, chefs de service et pigistes zélés, qu’on imagine dignes du « Washington Post ». Et lisez donc les absurdes « enquêtes de l’inspecteur Charolles », où deux policiers, dont un avec les traits de Gotlib, résolvent une succession d’enquêtes dont les deux suspects sont invariablement d’une part un homme fourbe et apparemment innocent, qui a pour visage celui d’un Goscinny caricatural et hilarant de bêtise, et d’autre part un monstre tâché de sang, que tous les indices accablent, mais qui, au final, sera innocenté dans une solution absurde et rocambolesque, au profit, bien entendu, du scénariste d’Astérix, inévitablement coupable et démasqué.

Et puis, il y a toutes ces planches assez inclassables, qui sont de l’ordre du délire pur, et où le dessin subvertit le texte, où l’image se disjoint des mots, où la vibration du crayon produit une logique supérieure et différente, dans un explosion de gourmandise comique. C’est cette page sur le sosies, indescriptible, et irracontable, où Gotlib enchaîne les caricatures, les anamorphismes, les portraits saisissants, avec cette case sur Gainsbourg, qui est tout simplement tordante. C’est, aussi, cette autre page sur les différentes manières de raconter une blague, celle des deux fous qui repeignent un plafond, qu’il me paraît tout aussi vain de tenter de vous raconter. On voit d’ailleurs, avec l’exposition des carnets de notes de Gotlib, la façon dont ce dernier imagine cette émancipation des formes, ces lignes et ces traits qui, tout à coup, par une métamorphose singulière, prennent vie sans se soucier du reste.

Enfin, et je terminerai cette fastidieuse énumération par là, ce qui, dans le fond, nous touche chez Gotlib, c’est le rapport à l’enfance : sa façon de la mettre en mots et en images est magnifique, bouleversante. Dans un des « Dingodossiers », Gotlib imagine que, pendant qu’il dort, l’élève Chaprot rêve, ou plutôt cauchemarde, à propos de la rentrée des classes. C’est alors qu’un malin génie, façon Lapin d’ « Alice aux pays des merveilles », lui apparaît en songe, et ce curieux petit bonhomme, redingote et verve truculente, va s’agiter en tous sens dans un espace onirique et merveilleux, pour lui faciliter la vie : plongeant dans un univers étrange et inconnu, celui de l’Ecole, il va s’employer à aplanir toutes les difficultés auxquelles est habituellement confronté un élève d’école primaire. Et le petit lutin, croisant le plombier chargé de la fameuse baignoire qui hanta tous les cours de mathématiques des années 1960, celle remplie d’une certaine quantité d’eau, mais grevée d’une fuite, que l’on voudrait remplir à un certain débit, et dont on voudrait savoir quelle sera la durée du remplissage ou la quantité finale d’eau dans la cuve, cette baignoire qui fit faire de noirs rêves à tous les cancres, comme ces cyclistes partant du point A à une certaine vitesse, où ce Paris-Lyon de 12h34 croisant (peut-être ? À quelle heure ?) le Lyon-Paris de 15h12 roulant à 120 km/heure, bref, notre petit lutin convoque tout le monde, plombiers, cyclistes, mécaniciens de locomotives pour leur enjoindre de rouler à heures fixes, à vitesse constante, et de réparer les baignoire qui fuient. Et ainsi de suite, notre dibbouk simplifiant la conjugaison (il faut le voir régler le cas de « Or-ni-car), la géographie, la botanique, ou bien l’histoire (il déboule en pleine Révolution, reculant tous les grands évènements les années piles, pour que cela soit plus simple à retenir, ce qui sauve provisoirement la tête d’un Louis XVI incrédule, dont l’exécution est retardée à 1800). Tout cela, et mille autres choses encore, comme cette planche sublime, sur l’arrivée du Printemps, tout cela, donc, dessine un monde plein de poésie, d’une incroyable profondeur, et dont la beauté m’a toujours fait l’effet d’être proprement magique. Dans ces dessins-là, Gotlib atteint la grâce parfaite des premières pages de David Copperfield, ces lignes inégalées sur l’enfance, où de l’écrivain David, du jeune enfant qu’il était ou du jeune enfant que nous fûmes tous, on ne sait plus très bien qui parle, pour décrire le monde avec cette façon de prendre tout extrêmement au sérieux et d’inventer des châteaux dans une fleur et des romances dans un dimanche immobile, qui est bien l’apanage d’un certain âge de la vie.

Ennemi de la bêtise, grand enfant ironique, Marcel Gotlib s’expose, et c’est heureux : relisons-le à sa juste valeur.