Après une décennie de one-shots de haute volée (Pereira Prétend, Malaterre, La Fuite du cerveau... pour ne citer qu'eux), Pierre-Henry Gomont inaugure avec Slava sa toute première série. Des espaces immenses et enneigés, une ambiance de nouveau monde à reconstruire, des personnages retors et taillés à la faucille... Tous les ingrédients sont là pour savourer cet album avec, pourquoi pas, une vodka à la main.

Une série, c’est une première pour vous…

Pierre-Henry Gomont : Oui c’est la première fois, et la raison est simple : mes albums étaient déjà assez longs et la tendance était clairement qu'ils le deviennent de plus en plus. J’aurais pu continuer mais je ressentais une certaine frustration de ne pouvoir en faire davantage. D'autre part, je me rends bien compte que pour un lecteur, deux cents pages en quatre strips c’est déjà très dense. Donc, pour aller encore plus loin en terme de pagination avec ce niveau de densité, il vaut mieux scinder le récit en trois tomes. Je ne savais pas tellement où j’allais au départ parce que je ne l’avais jamais fait. Je n’avais jamais envisagé mon travail comme ça et finalement j’ai trouvé ça très vertueux. Premièrement parce que ça me donne plus de temps d’écriture : j’ai en tête tout ce que je vais dire mais tout n’est pas écrit et il y a beaucoup de choses qui se décantent. Là, ça me donne un an et demi d’écriture pour le premier tome où je mets tout en place et où je réfléchis à la suite. C’est vraiment une très bonne chose parce que l’album fait 96 pages et en réalité j’en dessine 150 et j’en jette 60. Cela me permet vraiment d’aller à l’essentiel de ce que je veux raconter, ça permet de réfléchir aux vrais axes que je veux prendre sans m’enfermer tout de suite dans des pistes qui ne vont pas. L’écriture des tomes suivants est ensuite un régal parce qu’on a déjà les personnages et il se trouve que je les adore, j’aime les faire bouger, les faire parler... C’est une chose que je n’avais pas expérimenté avant parce qu’à chaque fois que j’écrivais j'étais encore dans le « frais » de l’écriture alors que là j’ai beaucoup plus de champ. Là, je suis en train de finir d’écrire le deuxième tome. Le troisième est en réalité déjà très avancé parce que mes histoires s'articulent en général autour d'une fin. Je l’ai très bien en tête dès le départ et je sais que tout ce que j’écris doit tendre vers ça. Bien sûr la série génère d’autres niveaux d’angoisse. On se demande par exemple : « si personne n'aime ce premier tome, que se passe-t-il ? » ou « comment est-ce que je vais réussir à dessiner dans le plaisir jusqu’au troisième ? »...

Une série nécessite également des fins pour chaque tome qui donnent envie de lire la suite, dont le cliffhanger à la fin de celui-ci...

P.-H. G. : Pour le cliffhanger, c’est vrai qu’il y en a un ici mais ce n’est pas une obsession chez moi. En revanche, pour que ça vienne rythmer la lecture, je trouve ça super. Ça vous oblige quand-même à resserrer la narration pour arriver à quelque chose qui ressemble à une fin à chaque fois. Quand j’ai fini ce premier album j'étais vraiment « le cul entre deux chaises », je n’arrivais pas totalement à aimer ces dernières pages parce que ce n’était pas la vraie fin de toute l'histoire. J’ai fini par comprendre que c’est le jeu, c’est comme ça et il faut l’accepter. Dès que j’ai fini le premier tome, je me suis vraiment mis à écrire la toute fin à ce moment-là, à l’écrire noir sur blanc justement pour avoir cette assise-là et suivre la bonne direction. Je l’avais déjà en tête mais maintenant qu’elle est écrite, c’est beaucoup plus relaxant pour moi.

Vous expliquez en introduction que l'idée d'une histoire en Russie vous trottait dans la tête depuis longtemps...

P.-H. G. : C’est un vrai projet que j’ai depuis extrêmement longtemps. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était foutu parce que commercialement, ça risquait de n’intéresser personne la Russie des années 90. Je trouve au contraire que c’est passionnant parce que c’est une espèce de précipité du monde moderne que je trouve incroyable. Ils vivent en dix ans ce que nous, nous avons vécu en cent-cinquante ans. C’est violent et ça rend les chose très saillantes. Je me retenais donc de le faire parce que je me disais qu’il fallait faire des choses qui allaient intéresser les gens. Il se trouve qu’avec ce qu’il se passe actuellement en Ukraine, les gens sont un peu plus intéressés au fait que la Russie en soit là aujourd’hui, qu’elle ait élu ce gars-là et pourquoi. C’est un intérêt qui s’est nourri dans les études et les lectures que j’ai faites. Au départ, j’ai fait des études d’économie et on avait étudié ce qu’était l’économie de l’URSS, la transition vers la Russie, et tout ça était décrit à une époque sous un angle extrêmement monolithique, comme si c'était quelque chose de génial : c’est la fin de l’URSS, donc c’est super, donc c’est la liberté, donc c’est l’ouverture à la richesse. Pendant ces années-là, j’ai beaucoup voyagé en vélo dans ces pays et j’ai vu un peu l’envers du décor. J’ai vu ce que c'était la nostalgie pour ces gens-là qui n’étaient absolument pas dupes de ce qu’était l’URSS. Ils trouvent que tout ça a été bradé et qu’un grand pays a été mis à genou. L’Allemagne a connu ça dans les années 20 et on sait ce que ça a donné, donc quand on humilie ainsi un peuple ça pose des problèmes et on le voit aujourd’hui. Je trouve ça à la fois passionnant, très éclairant sur notre monde à nous et immensément touchant. Dans cet album, c’est une espèce de patchwork de plein de gens que j’ai rencontrés. Volodia s’appelle vraiment Volodia et c’est un vrai type avec qui j’ai arpenté la Biélorussie. Tout ça me touche affectivement de façon très intime. J'ai commencé ce projet parce que je n’avais rien sous la main. Je devais au départ écrire une histoire qui se passait à Sienne en Italie autour du Palio, une course de chevaux, et il y a un consortium tout autour qui a un droit de veto sur toutes les publications. Quand on a appris ça j’en ai parlé au service juridique de chez Dargaud qui m’a dit que ce serait délicat; que c'était un cas extrêmement particulier et qu’il valait peut-être mieux changer son fusil d’épaule. Je me suis dit que c'était alors le moment de m'attaquer à Slava.

Les personnages qui naviguent entre ces périodes de grands changements ne sont-ils pas les plus intéressants à créer ?

P.-H. G. : Je pense qu’il y a plein de façons de faire des personnages intéressants. Ce qui est évident, c'est que ces moments-là rendent les insuffisances très prégnantes. Quand on n’est pas adapté à ce monde-là, quand on n'est pas préparé, ça se voit tout de suite, il faut tout réinventer. Ce sont des ruptures de paradigmes comme on en a peu connues dans l’histoire. Du jour au lendemain, c’est : « allez-y les gars, enrichissez-vous » alors qu’avant ils n’avaient pas le droit de spéculer, il n’était pas possible d’acheter quelque chose à dix et de le revendre à quinze. Pour des types comme Lavrine, c’est une aubaine. Pour des femmes comme Nina, c’est l’horreur parce que c’est la fin de tout ce à quoi elle croit. Ce sont des choses que l’on encontre dans la vie aussi. Parfois, quand on est au plus mal, on rencontre quelqu'un qui nous tend la main. C’est là où les personnalités se révèlent et c’est pour moi strictement la même chose. En tout cas, c’est comme ça que mon histoire est construite. C’est autour d’un bouleversement total que se révèlent les individus y compris dans leurs contradictions.

Comment avez-vous conçu le duo Lavrine-Slava ?

P.-H. G. : C’est un duo classique qui permet d’amorcer immédiatement la comédie. C’est très important sur un tel sujet. Je n’avais pas du tout envie de faire pleurer dans les chaumières. Évidemment, ça se voit très fortement dans leurs physiques.

Avez-vous fait une liste des traits de caractère que devait posséder Lavrine ?

P.-H. G. : Ce n’est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je ne démarre pas une histoire de façon théorique, je la démarre par les personnages. Dans mes carnets, je cherche mes personnages, ils changent vachement de tête, et puis je commence à avoir des idées de dialogues, et c’est à ce moment-là que l’histoire commence à prendre forme. Je n’ai pas du tout l’histoire et une architecture en tête avant de chercher mes personnages. Il se trouve qu’on commence avec Lavrine et j’avais très envie d’utiliser ce personnage avec qui j’ai bossé, c'était un type vraiment très marrant. Il était aussi vénal que Lavrine, donc sur le plan moral sans doute très contestable, mais c'était un personnage de roman et j’adore ça. C'était un type qui faisait beaucoup de commerce. Nous étions consultants, il avait donc un boulot salarié, et il passait son temps à faire du business. Il partait dans la nuit aller chercher une Porsche en Allemagne pour la revendre à un autre gars, il passait sa vie à faire autre chose que le boulot pour lequel il était payé, il achetait des montres ou d’autres choses comme ça, il était toujours dans des histoires pas possibles avec quarante mille coups de fil dans la journée parce qu’il n’y avait jamais rien qui se passait comme prévu. À observer, c'était hyper marrant et le type avait un bagou pas possible. C’est donc de là que part l’histoire. Je me suis dit : « si ce mec-là nait en URSS et qu’il n’a pas le droit de faire ça, il n'est rien du tout ». C’est de là qu’est venue l’idée de le mettre en URSS et je me suis dit que la période idéale était le moment où le commerce commence à se libérer.

Slava est-il rapidement devenu le narrateur de l’histoire ?

P.-H. G. : Je ne l’ai pas su tout de suite. C’est venu au fur et à mesure parce que j’avais besoin de quelqu'un qui regarde Lavrine avec affection malgré tout. Lavrine est quand-même un type qui est contestable sur de nombreux points et si j’avais fait une narration omnisciente on l'aurait sans doute pris ce personnage-là de trop haut. Je me suis rendu compte que Slava était au carrefour de tous ces gens-là avec une position de spectateur qui s'apparente à celle du lecteur. Par ailleurs, c’est aussi le plus proche de moi dans cette histoire. Il a des aspirations artistiques mais qui sont problématiques, il a du mal à prendre sa décision, il tire un peu à droite à gauche... Ce coté « tâtonnement », c’est quelque chose qui me ressemble beaucoup. C’est un personnage pour qui j’ai beaucoup d’affection et que je comprends très bien.

Contrairement à Lavrine, bourré de certitudes, Slava est empli de doutes...

P.-H. G. : C’est vrai, mais Nina non plus n’a pas de doutes. Volodia est aussi un type qui a des doutes. Du moins, il a un peu roulé sa bosse et il sait qu’il n’y a rien de très simple dans la vie et qu’il faut raison garder. En ça, ils se ressemblent. C’est effectivement un personnage qui doute et j’aime ça, c’est un signe d’intelligence. Sa trajectoire et la façon dont il va trouver son chemin dans cette époque très troublée sont des questions que l’on se pose tous en tant qu’auteurs. Il y a évidemment quelque chose de très intime là-dedans.

La création du duo père-fille, Volodia et Nina, s'est-elle déroulée de la même façon ?

P.-H. G. : Oui. Quand on commence à dessiner des personnages, on les dessine très souvent en situation. Ils se retrouvent à certains endroits, se comportent d’une certaine manière, et l’histoire coule d’elle-même. Dans un second temps, on commence à réfléchir à l’architecture de tout ça. Dans mon cas, ça vient vraiment dans un second temps. En général, je me lève la nuit en disant « ça y est, je sais de quoi ça parle ! » (rires). C’est activé par la façon dont ils se comportent. Je dessine des choses qui m’amusent. Pour Volodia, je dessinais des souvenirs du Volodia que j’ai connu alors que pour Nina c’est plus un combiné de plusieurs personnes que j’ai rencontrées.

Le Volodia que vous avez connu se baladait aussi à poil par -20°C ?

P.-H. G. : C’est pas tout à fait faux. J’avais passé un été avec lui, on faisait les guides pour des parcs nationaux en Biélorussie, c'était en anglais, allemand et français. C'était un ancien champion de course d’orientation, un mec qui était en équipe nationale d’URSS, je vous laisse imaginer son niveau. Je retourne chez lui un hiver à Minsk, ou plutôt dans sa datcha à 100km de Minsk. Il fait -20°C avec un mètre de neige partout, on marche avec des bottes en feutre. Là-bas, ça picole assez sérieusement et lui il a bu toute la nuit. Il est quatre heures du matin, il a faim, il sort de la datcha, il va chercher un lapin dans le clapier et il le tue devant mes yeux et tout ça en slip. Il coupe trois carottes, il met ça sur le feu, on attend une heure et on mange ! Mais oui, il se baladait en slip dans la neige. Ce sont des lieux incroyables, il y a des anecdotes tout le temps et partout.

Une fois que tous les personnages sont en place et qu’ils se retrouvent dans cette grande demeure, on pense à une pièce de théâtre...

P.-H. G. : Vous avez raison. C’est mon approche de la bande dessinée, j’ai une mise en scène très théâtrale. On est toujours assez loin d’eux donc on les voit en pied, il y a très peu de gros plans, très peu d’effets cinématographiques. La seule différence, c’est qu’on a la possibilité d’être dans des extérieurs et d’avoir un peu d’ouverture, mais oui, ça y ressemble fortement. Quand on entre dans cette demeure, il y a quelque chose de très théâtral. D’ailleurs, cette maison est totalement véridique et documentée, elle fait partie d’un centre thermal qui se trouve dans le Caucase et qui était un ancien centre de l’Armée Rouge qui a été désossé complètement par les gens qui se sont saisis de ce qu’ils pouvaient pour survivre. C’est un truc qui s’appelle Tskhaltoubo, qui se trouve en Géorgie, et c’est magnifique, j’en ai été subjugué. Quand ils vont dans les thermes c’est pareil, ils existent vraiment, on se balade dans la forêt et on tombe sur un machin qui est une espèce de soucoupe volante. En fait, ce sont des thermes avec des sources chaudes qui alimentent des endroits qui étaient auparavant en marbre et dont il ne reste rien.

Vous vous baladez avec un carnet de croquis dans la main ?

P.-H. G. : Oui, et je fais ça depuis longtemps. Je crois me souvenir que ça a démarré avec Rouge Karma. Je suis parti en Inde en 2013 et j’ai adoré ne faire que dessiner pendant trois semaines. Ça a complètement renouvelé mon dessin, et m'a permis de changer beaucoup d’un album à l’autre.

Rouge Karma en Inde, Malaterre plutôt en Afrique, deux albums orientés vers quelque chose de chaud… Dans les paysages enneigés de Slava, n'est-il pas difficile de mettre du relief dans quelque chose qui semble uniforme ?

P.-H. G. : Vous avez raison et c’est pour ça qu’ils vont aussi en ville. Si j’avais passé tout mon temps à dessiner la neige, ça aurait évidemment lassé. Les temps dans la neige cumulés sur le premier album, c’est vingt ou vingt-cinq pages. Ça m’amuse aussi beaucoup de dessiner les intérieurs. Les albums suivants se passent en été puis en automne.

Sur cette planche, les réactions de Lavrine et Slava indiquent déjà quel est le sens de leur priorité : le fusil pour l'un et Nina pour l'autre...

P.-H. G. : On essaye d’amorcer les choses de façon subliminale chez le lecteur sans le dire de façon explicite. Lavrine est complètement dans son truc et on sent que Slava est en train de lâcher, il est déjà un peu parti du coté de Nina. Elle est très en place dans ce monde-là, elle à l’air de bien le connaître et de se débrouiller, les deux autres ce sont des pieds nickelés.

Nina est aussi le seul personnage qui est en mouvement…

P.-H. G. : Oui, ils sont planqués derrière le camion, ils ne foutent rien. L'un n’arrive pas à faire démarrer son pistolet alors qu’elle elle s’occupe de tout, elle vient d’en latter un et elle va aller s’occuper des autres.

Contrairement aux idées reçues, l'architecture russe apparaît comme extrêmement riche...

P.-H. G. : Il y a des faux mythes qui circulent sur l’architecture de l’URSS. C’est une architecture extrêmement inventive, très riche, et très variée selon les régions. Ce que l’on trouve en Asie centrale ou dans les pays d’Europe de l’Est, ce sont des choses qui n’ont rien à voir mais qui s’articulent autour des mêmes conceptions théoriques de l’architecture. Il y a toujours une façon d’aller récupérer des choses locales anciennes et les intégrer dans un mouvement. Au début de l’URSS, ils suppriment totalement les cultes. Il y a bien une volonté de créer un culte mais quelque chose qui soit pour le peuple autour du projet communiste. Pour ça, il faut des églises. Ce ne sont pas des églises religieuses mais des églises idéologiques. Ce sont des bâtiments qui ont cette fonction-là et c’est magnifique. Il y a également des monuments, comme les monuments aux morts ou d'autres qui célèbrent la victoire contre l’Allemagne, une façon pour Staline d’asseoir son autorité sur l’URSS. Il existe des choses extrêmement variées, qui ne sont pas que constructivistes avec deux bolchéviques avec un drapeau au poing. Par exemple, si on se balade en ex-Yougoslavie, en Croatie ou en Serbie au milieu de la forêt, on tombe sur des monuments qui sont magnifiques, des choses très abstraites. Si on va en Arménie ou en Géorgie, c’est pareil. Un autre exemple : les métros sont magnifiques, tout le mobilier urbain est extrêmement différent du nôtre parce qu’ils ont vécu en autarcie et ont créé des objets qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Je me souviens de la première fois où je suis entré dans ces pays-là en vélo, j'étais subjugué, parce que pour un dessinateur, le moindre poteau télégraphique ne ressemble à rien de ce qu'on a vu depuis qu'on est tout petit. Les téléphones sont différents, les bancs publics aussi, et ils sont stylés. Enfin, il y a évidemment des barres d’immeubles. Les barres d’immeubles dans l’usine où se déroule l’action est un canyon qui se trouve dans le Caucase et qui a un coté très western. Comme ce sont des gens qui prônaient beaucoup la rationalité, tout était très pensé et quand c’est pensé, en général, graphiquement ça rend très bien. J’ai pris un plaisir fou à dessiner ça.

Les onomatopées en écriture cyrillique, on en parle ?

P.-H. G. : Ce sont aussi des idées de carnet. Quand je suis en train de dessiner Lavrine qui se fait tirer dessus dans les bois, je me dis qu’on va écrire « pan ! » en cyrillique. C’est chouette parce que sans avoir besoin de le dire, on sait de suite qu’on est en Russie. On parlait plus tôt de la volonté de mettre des choses de façon subliminale, sans que ce soit dit ou explicité. Ce sont ces petites touches de droite à gauche qui font que l’on sait où l’on est. C’est devenu un jeu. Je cherchais des onomatopées aussi, qui ne soient pas trop éloignées d’une forme qui soit compréhensible, le F est un Φ comme en grec et il évoque pour nous plutôt un Q. Finalement, ça ne pose pas un énorme problème dans ma façon de l’utiliser. Je jouais beaucoup avec ça, d’un truc qui pourrait se lire un peu en français ou du moins avec un alphabet latin. Parfois je m’ennuie un petit peu dans mon atelier (rires), je prends plaisir à faire ça, ça m’amuse.

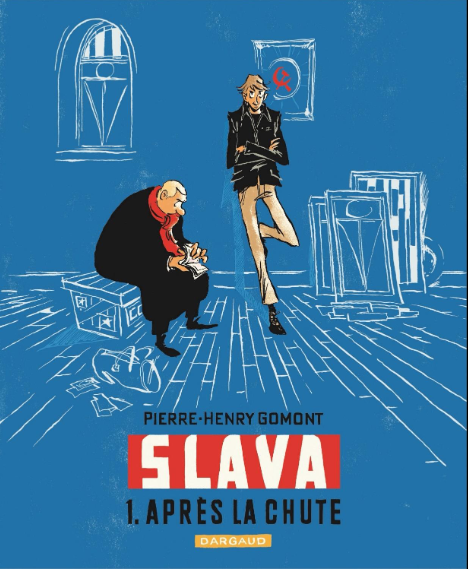

En fouillant un peu sur internet, on tombe sur plusieurs couverture de Slava. La définitive a-t-elle été difficile à trouver ?

P.-H. G. : Il y a eu plusieurs essais, une couverture ce n’est jamais simple. J'avais fait un rough de couverture où elle était sur fond bleu, avec les deux personnages, beaucoup plus succincte et elle me plaisait bien. À la réflexion, je trouvais que c'était un peu une coquetterie, qu’il y avait un coté : « je veux faire autre chose que de la vraie BD, je veux faire du roman graphique ». Or moi, je fais de la bande dessinée et je n’ai pas envie de faire autre chose. Finalement on a fini par en discuter avec Ryun (Reuchamps, NDLR) et Yves (Schlirf, NDLR) qui sont mes éditeurs. J’avais cette couv’ bleue et il fallait faire une proposition pour Canal BD. J’envoie un ancien projet de couverture et j’entends Ryun au téléphone qui fait « Han ! Elle est trop belle !! ». Je sens qu’elle est triste parce qu’elle se dit que c’est celle-là qu’il nous faut. Elle n’était pas parfaite alors j’ai refait différemment et j’en ai fait une autre pour Canal BD.

Slava, ce sera un tome tous les deux ans ?

P.-H. G. : Ça sera un tome tous les ans. Si ça ne tenait qu’à moi, je ferais un tome tous les six ou huit mois. Mais après discussion avec les éditeurs, ça ne tombe pas forcément au bon moment, et on s’est calés sur un album par an.

Un album par an avec une telle pagination ?

P.-H. G. : Je prends du temps pour écrire mais là, comme j’ai déjà mes personnages, c’est une écriture qui est moins longue. Pour dessiner, si je ne change pas d’avis vingt-cinq fois, les 96 pages en noir et blanc sont réalisées en trois ou quatre mois. La couleur, c’est un mois supplémentaire. J’aime me mettre dans un tunnel de boulot. Au début, on commence et il n’y a rien. Trois mois après « paf ! » on a le livre et c’est quand-même chouette. On se dit qu’on n’a pas perdu son temps. J’apprécie que ça puisse se faire dans cette dynamique, que ce ne soit pas quelque chose de laborieux, je le vivrais très mal. Je préfère me fouetter et bosser douze heures par jour que de bosser six heures par jour et que ça dure le double de temps. C’est aussi parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup et que si je laisse trop de temps, je passe ma vie à refaire et ce n’est pas forcément mieux quand on refait. Je me mets toujours des dates butoirs qui sont un peu restrictives parce qu’en BD c’est notre seule contrainte. Cela illustre bien les problèmes que rencontre notre profession : en cinéma, on dit que pour rendre un réalisateur fou, il faut lui donner carte blanche. Nous, nous sommes typiquement des gens qui avons carte blanche tout le temps. Si on nous dit qu’il faut dessiner trois mille personnages dans un décor grandiose, on n’aura pas de contrainte de budget, juste une contrainte de temps. Et si on a trop de temps, ça devient un vrai problème parce qu’on pète les plombs. Je préfère restreindre mon temps parce que ça me permet, tout simplement, de me recentrer sur ce que j’ai envie de dire, sans coquetterie, au lecteur.