Pour un album qui joue sur les temporalités, il fallait bien un entretien un peu particulier. La première rencontre avec Benjamin Adam a eu lieu à Angoulême en janvier. La deuxième, dans le cadre de BD à Bastia, s'est déroulée au mois de septembre avec Thomas Cadène. Deux visions d'un même projet passant par une crise sanitaire qui fait étrangement écho à Soon et, au final, une cohérence surprenante, quasi mystique.

Combien de temps met-on pour concevoir un album aussi dense ?

Thomas Cadène : Ça a pris trois ans en tout. On en a énormément parlé, au départ de façon très informelle puis, ensuite, en prenant pas mal de notes. Avec Benjamin, nous avons fait le choix de coécrire et nous avons donc beaucoup échangé. J’ai beaucoup rédigé la partie « au présent » du récit avec Youri et sa mère et on avait eu l’idée que toutes les parties plus historiques seraient plus sous l’autorité de Benjamin et là, c'était quasiment une écriture en direct au dessin. J’intervenais principalement quand il y avait un blocage. Dans la partie de Youri avec sa mère, Benjamin était libre de son interprétation. Ce fut un long processus et le plaisir, quand on est uniquement à l’écriture comme moi, c’est qu'on est dans la découverte permanente de l’histoire.

Benjamin Adam : Au tout début j’avais un genre d’intuition depuis la commémoration des 40 ans de Apollo 11, il y a plus de dix ans. J’avais envie de faire un récit qui mixe l’exploration spatiale avec un récit de fin du monde. Je n’ai pas vraiment réussi à le développer parce qu'à chaque fois, j’avais l’impression que c'était beaucoup trop pour moi et, au bout d’un moment, j’en ai pris acte. Avec Thomas, on s’est rencontrés comme ça sur des festivals. J’ai fait un épisode de Les Autres gens puis il m’a proposé une commande pour une boite d’architectes qui s’est très bien passée. Il y avait de la fluidité et une excellente capacité à bosser ensemble. Il m’a alors proposé un projet qui ne me parlait pas. Pour faire passer un peu la pilule de ce refus, je me suis dit que j’allais lui parler de ce vieux truc qui trainait. Il a tout de suite accroché, il s’est lancé dedans avec beaucoup d’envie. Finalement, très rapidement, nous nous sommes vus pour parler de tout ce qui pourrait tourner autour d’un récit de fin du monde ou d’après effondrement pour balayer le plus large possible, trouver des points de convergence qui pourraient amener à un récit. Après, ça s’est fait relativement progressivement, en l’espace de six mois nous avions un chemin de fer de récit, nous avions les personnages, une histoire, et cette dichotomie entre les deux. Tout s’est enchainé assez vite.

T.C. : Tous les plans ont été écrits, on savait où on allait. Il n’y a pas plus dangereux que d’être en liberté sans but parce qu'on se disperse alors que là, nous n’étions jamais dans l’inconnu. En revanche, au niveau du contenu et des détails, c'était très souple et ça permettait finalement de réagir à ce que l’on découvrait au fur et à mesure à chaque étape. Par contre, pour la fin, on a hésité jusqu'au bout. Sans spoiler, je dirais que c'est le dessin qui a emporté la décision. La fin telle qu’elle est c’est quelque chose pour laquelle j’ai assez vite milité mais au moment de le voir ça rendait la chose évidente.

Refaire l’histoire du monde en quelques chapitres, c’est plutôt osé...

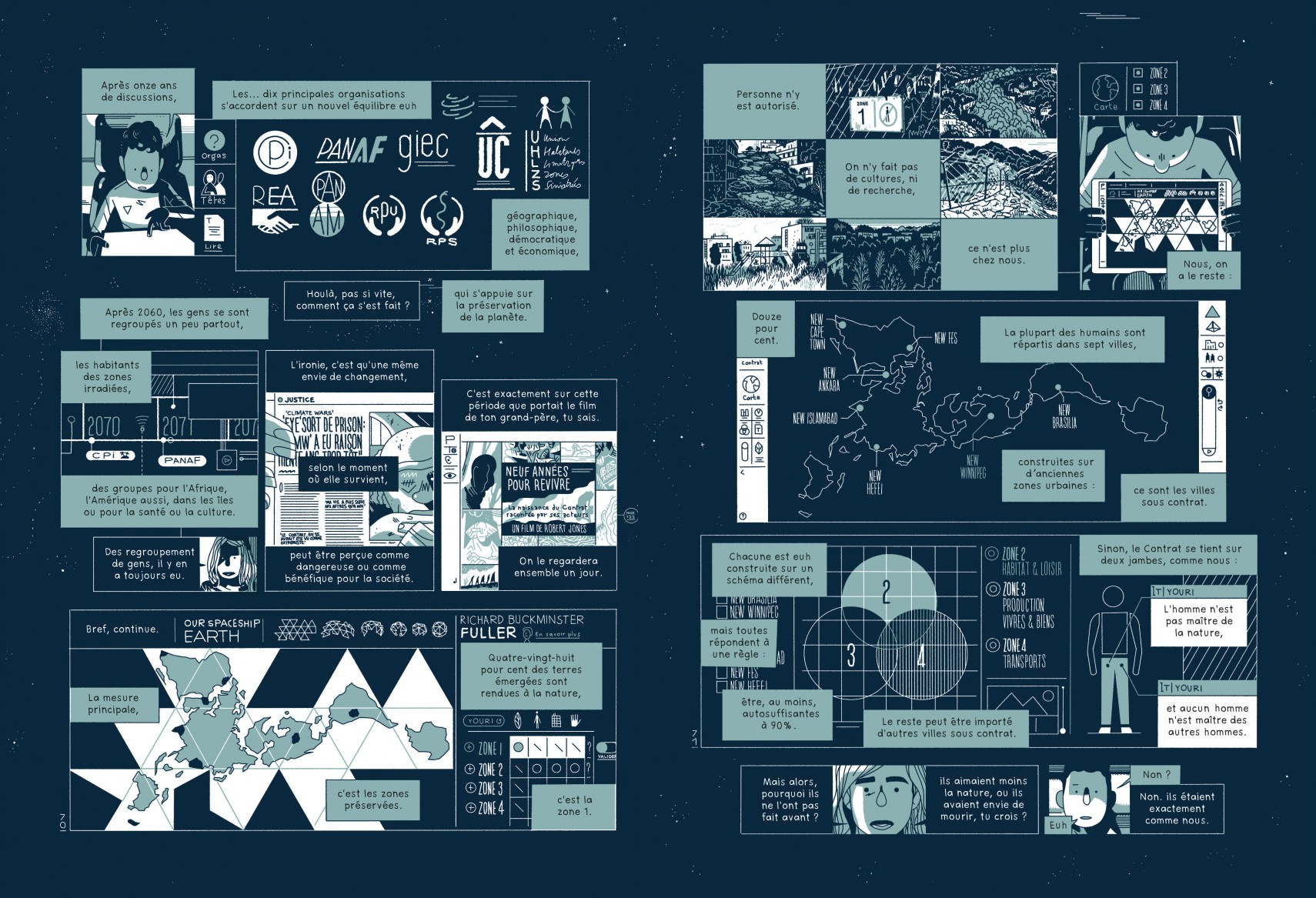

B.A. : C'était l'envie de mixer documentaire et fiction. J’ai fait beaucoup de documentaires pour La Revue dessinée, pour Topo et pour la Revue XXI. J’ai toujours trouvé ça amusant d’utiliser ces codes avec des plans sur les personnages qui racontent, une façon de prendre du recul sur les évènements au fil du temps par rapport au réel. Nous nous sommes dit que prendre cette forme-là de récit avec le prisme de l’exploration spatiale nous permettrait de raconter l’histoire efficacement. Je suis toujours très intéressé par les différents types de narration et je cherchais des moyens de préserver ce dialogue entre cette mère et son fils, sans être dans un dispositif trop systématique avec la voix off qui peut alourdir un peu le propos au delà d’un certain nombre de pages. C’est là que nous avons commencé à chercher, dans ce dialogue, des moyens d’énonciation différents. Cette idée de « cours d’histoire » de Youri s’est imposée parce que ça permettait à la fois de donner plein d’informations à ceux qui souhaitaient vraiment comprendre tout en laissant la possibilité de ne s’accrocher qu’aux éléments du dialogue pour rester dans l’histoire. C’est un peu comme une lecture à plusieurs entrées.

Une histoire de l'Humanité réalisée sous forme de décompte...

B.A. : C’est vraiment quand j’ai commencé à découper que je me suis rendu compte en faisant la deuxième séquence que j’avais commencé la première par « il y a 13 millions d’années » et pour la deuxième je ne me souviens plus exactement du sujet mais ça m’est apparu assez vite car elle commençait aussi par un chiffre. Quitte à faire 13 puis 12, autant continuer ainsi, le décompte fait partie des éléments super iconiques de tout ce qui est spatial.

Toute la partie en noir tient vraiment du documentaire...

B.A. : C’est pareil, c'était aussi l’objet de questionnements. À la base, nous nous étions dit que d’avoir ce personnage un peu lointain, père de Simone, genre de documentariste au moment de la reconstruction serait intéressant parce que, par ses yeux, on pourrait se remettre un peu dans le contexte de ces gens qui l’ont vécue. L’autre question qui se posait était : à quoi peut ressembler un documentaire de 2090 ? Est-ce que c'est juste de la narration comme nous avions l’habitude de le voir ou pouvait-on aller au-delà ? Nous pensions plus à quelque chose de l’ordre de l’installation qui en fait n’est pas si éloignée de ce que l’on peut trouver comme scénographie de musée à certains endroits, ce jeu d’écrans, de promenades, des choses un peu interactives. C'était une séquence particulière aussi parce que, au même titre que celle avec les timeline, l’enjeu était de pouvoir offrir plus d’informations à ceux qui le voulaient sans noyer ceux qui avaient envie d’avancer.

Quelles sont vos références en terme de SF ?

B.A. : Nous n’avons pas tant que ça de références en terme de SF, on a des lectures plutôt classiques. Avant Isaac Asimov ou George Orwell, j’ai beaucoup lu Ray Bradbury quand j'étais ado. Il y a aussi René Barjavel et ce qui se fait au cinéma aujourd'hui. Ni Thomas ni moi ne sommes des érudits, ce n’était pas le propos, c’est plus un contexte et un genre avec lequel s’amuser qu’une filiation dans ce genre-là.

Alt-Life imagine un futur dans le virtuel alors que dans Soon, on est vraiment dans le concret...

B.A. : Je vois cette vision de virtuel de façon assez prudente et un peu craintive certainement. Rapidement, la question de ce rapport à la technologie s’est posée de façon assez forte. Ce n’était pas évident car, en ayant ce tropisme spatial, on ne pouvait pas non-plus imaginer un futur qui soit revenu en 1930, il y avait un minimum nécessaire. Nous voulions montrer un monde qui ne fonctionne pas que d’une seule façon. Il y a cet ensemble de villes qui a gardé un chemin assez cohérent avec ce qu’on dit aujourd'hui et il y a en même temps toutes ces villes clandestines qui sont en dehors et complètement dégagées de ces questions-là et qui se débrouillent sans ça.

T.C. : Ce sont deux versions d’un échec de l’humanité. Dans Soon, on voit comment on se réinvente avec un projet de fuir dans l'espace, vers l'extérieur. Dans Alt-Life, c’est la version où l’humanité fuit, vers l’intérieur, un exode numérique.

Quelle serait votre propre vision ?

T.C. : Je n’en ai pas la moindre idée. En écrivant Alt-Life, je me souviens très bien m’être dit « c’est comme ça que l’humanité finira ». Je me disais que l’on passe un nombre d’heures phénoménal à être dans quelque chose de virtuel. On parle avec des gens sans même savoir où ils sont comme s’ils étaient juste à coté, on voit des choses qui ne sont pas concrètement à coté de nous, on peut visiter un musée virtuellement... Et nous l’avons vu pendant le confinement, c'était hallucinant. On a très peu parlé de virtuel pendant le confinement alors que moi, je m’étais dit qu’il faudrait à tout prix que je m’achète un casque de VR (virtual reality, NDLR), je me disais qu’au moins je m’échapperais avec ça. Ce n’était pas forcément un bon plan d’ailleurs et je ne l’ai pas fait mais quelques mois avant j'étais allé chez un ami qui avait un casque et j’avais été assez surpris par les progrès qui ont été faits dans ce domaine, même si ça reste encore assez rudimentaire. C’est moins lourd, plus immersif, ça fonctionne de mieux en mieux. Je me souviens m’être dit qu’au moins, je serais dans mon périmètre de deux mètres carrés tout en faisant semblant qu’il y a de l’espace autour de moi. En tout cas, nous avons tous vécu le fait de faire des réunions avec des gens qui n’étaient pas à coté de nous, de passer des heures devant des séries, d’être immergés dans le monde depuis notre écran, ce qui n’est pas loin d’être vrai en réalité. Alt-Life, c'est juste ça poussé à l’extrême avec l’idée de ce que ça signifie ou ce que ça projette. La suite sort en février et n’a rien à voir avec le premier. Ce sont toujours les mêmes personnages mais, simplement, ils ne sont plus en découverte, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. On est plus sur la question de Dieu alors que le premier traitait plus de l’intime avec la sexualité omniprésente parce que elle était l’expression la plus évidente de l’intime. L’action n’est pas plus importante mais plutôt différente. Il y a des éléments entiers qui pourraient faire penser à de l’Héroïc Fantasy. Je suis super content parce que le résultat est vraiment étonnant. Je suis assez curieux de voir comment les gens vont le recevoir, il va sortir en avant première à Angoulême, si le festival a lieu… (Ce qui ne semble plus être le cas à l'heure où nous écrivons ces lignes, NDLR)

B.A. : C’est marrant que vous le voyiez comme un régime autoritaire… C’est un fonctionnement qui ne me parait pas super éloigné de ce que l'on vit aujourd'hui. La façon dont ça s’est construit, c’est un peu la dernière chance. Ça part de mouvements locaux qui s’associent pour parvenir à résoudre des problèmes trop importants pour de petites communautés. Nous ne l’avons pas forcément beaucoup développé mais nous nous sommes aussi beaucoup posé la question du mode de gouvernance, de l’implication des uns et des autres dans le système et il en ressort en effet un aspect relativement contrôlé. On voit bien l’importance des règles communes dans la vie de ces gens-là.

T.C. : Je ne sais pas si on est obligés d'en passer par là. Moi, en tout cas, je suis terrifié parce que dans Soon on situe le début de l’effondrement dans 20 ans avec les virus, les catastrophes naturelles... Aujourd'hui, on a le virus, des tempêtes qui s’abattent successivement sur les États-Unis, les incendies, le décès de Ruth Bader Ginsburg avec tout ce que ça peut signifier pour la démocratie américaine. En Europe, je trouve qu’on est sur une pente qui est finalement aussi terrifiante que la pente américaine, moins concrète, mais politiquement très inquiétante. Les conséquences de ce que l’on a fait s’exercent d’abord sur les populations qui en sont le moins responsables. Ça crée une sorte d’instabilité partout qui est assez inquiétante pour tout le monde pour des raisons, écologiques, humanitaires et politiques. On est toujours confronté à plusieurs choix, solidaire et constructif ou flippé et autoritaire. J’ai quand même l’impression qu’on se tourne vers la version flippée autoritaire et je ne trouve pas ça hyper encourageant. Nous sommes dans une description de pouvoirs qui sont inconséquents dans Soon. Je trouve que c’est ce à quoi nous assistons, nous avons tous nos grands gouvernements de l’Occident, des puissances qui ont de très beaux discours écologistes mais il n’y en a pas un qui soit à la hauteur de sa propre parole qui elle même était de l’avis de tous les spécialistes bien insuffisante. Ce n’est pas très glorieux. J'espère toujours que les dirigés soient meilleurs que leurs dirigeants.

Ça passe aussi par une prise de conscience collective…

T.C. : Rien n’est jamais écrit, à part dans les livres… C’est bien pour ça qu’ils existent. On s’aide à se préparer au pire en espérant le prévenir.

La grande passion de la mère de Youri est de s’échapper de la Terre tandis que son fils souhaite la découvrir. Ne va-t-on pas chercher trop loin ce que l’on pourrait trouver près de soi ?

B.A. : Ça c’est la question centrale depuis que l’exploration spatiale existe en fait… Tant que ça durera elle aura lieu d’être. Quel besoin a-t-on de mettre tant d’énergie vers l’ailleurs quand il y aurait tant de choses à faire sur place ? Ce double aspect nous intéressait justement. Sur cette planète où 80/90% de la surface est réputée interdite, nous avions envie qu’il puisse y avoir quelque chose avec un esprit d’exploration et de découverte qui soit envisageable. Au même titre que la mère, ça devient presque une planète inconnue qu’il faut réexplorer.

T.C. : Au départ, Youri ne veut pas explorer ! Mais c’est ça, il y a deux types d’explorations. Ce qui est intéressant, finalement, c’est qu’il apprend à être curieux. Ça nous permettait d’éviter un discours trop manichéen. Nos aspirations de découverte, c’est ce qui fait notre humanité mais aussi sa grandeur et son désastre. On voulait voir comment on pouvait combiner, comment faire de cette aspiration au désastre une aspiration au positif. Finalement, leur petit conflit qui est un gros conflit familial est une manière d’explorer ce dilemme moral bien humain. On a envie de plus, on a envie de voir ailleurs, on rêve toujours de voitures volantes, est-ce que c’est compatible avec survivre ? D’une manière ou d’une autre, il faut que ça le soit parce que si on n’y arrive pas, on va nier notre propre humanité.

Ce sont souvent les générations les plus jeunes qui sont avides de conquêtes lointaines...

B.A. : Ils sont de deux générations différentes. Ça faisait partie des sujets qui nous semblent intéressants aussi puisque Simone, de par son père et de par son âge tout simplement, vit dans un monde où le souvenir de cet effondrement et de cette reconstruction est encore assez vivace alors que dès la génération de son fils c’est quelque chose de suffisamment flou pour qu’une remise en cause soit possible. Ce sont des choses que nous pouvons nous-même sentir en vivant cinquante ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale où tout est encore présent, toutes les structures, toutes les reconstructions de 45-50 sont encore là, en piteux état, mais le monde tourne toujours pareil. Quand on voit des commémorations de l’armistice de 45 aujourd’hui, ça donne une impression bizarre. Vis à vis du pouvoir aussi, il y a un discours qui n’a pas évolué et qui vante l’esprit de liberté, de détermination, de résistance à l’opposition, au mal, qu’on peut lire comme complètement contradictoire avec ce qu’on vit tous les jours. J’habite à Nantes, les actions de l’État, de la justice et de la police contre les opposants à Notre Dame Des Landes, d’une certaine façon, ne sont pas très loin de celles d’une armée d’occupation. Voir la même préfète taper sur des opposants de Notre Dame Des Landes un jour et vanter la liberté et la résistance à l’ennemi le lendemain c’est bizarre. C’est aussi parce que ce souvenir-là pour nous n’est pas palpable, il n’est pas vif, il a déjà passé 3 ou 4 générations. Pour les personnages de Soon il se passe exactement la même chose.

T.C. : Je pense que tout ce qui nous grandit intellectuellement et scientifiquement n’est jamais gaspillé. Il y a beaucoup de milliards qui sont gaspillés de manière plus négative avant qu’on s’intéresse au bien de l’exploration spatiale. En réalité, cette exploration-là, finalement, c’est peut-être ce qui répond le plus intimement à quelque chose qui est profondément humain, pour savoir si nous sommes seuls, savoir jusqu’où l’on peut aller. Paradoxalement, c’est quelque chose qui y répond de manière assez saine dans le sens où c’est quelque chose de collectif qui finalement n’a pas d’autre objectif que le savoir. Je préfère que l’on se surpasse dans la connaissance de ce qui nous entoure et de l’espace. Je trouve ça délirant et fascinant quand on revient avec la moindre photo de quelque chose qui est à des millions de kilomètres et je trouve ça fou que ça ne fasse pas la une des journaux et qu’à la place de ça on nous parle une énième fois d’un sujet complètement débile. C’est de ça dont on devrait parler en fait, on devrait s’émerveiller de ce qu’on est capable de faire ensemble sans aucun motif financier, sans aucun motif d’exploitation. En réalité, je les aime bien ces milliards dépensés. Même à l’échelle de la pollution, il a quelque chose d’assez fou de voir que l’on préfère encore les déplacements dans les avions ultra polluants pour 15 milliardaires alors qu’ils ne représentent personne. Je ne sais pas combien il y a de jet privés dans lesquels il n’y a que trois personnes qui se déplacent. Eux ont vraiment un impact de la même manière que les super yachts ont un impact écologique beaucoup plus immédiat, bien plus problématique… Même si cet impact n’est pas colossal, ce que ça signifie philosophiquement de rejet du reste l’humanité par quelques-uns en soi est problématique. Envoyer une sonde sur une planète lointaine c’est pour le bien de l’humanité toute entière et ça se justifie mille fois plus que le dernier super yacht d’une super star ou d’un super capitaine d’industrie. Ils n’intéressent qu’eux et ne servent que leurs propres bénéfices en polluant plus que la moitié d’un continent. Ces personnes là ne m’intéressent pas, elles n’apportent rien, ils ne servent à rien en terme d’innovation. C’est un vrai débat parce que c’est une confiscation de la démocratie. Intellectuellement, philosophiquement, culturellement, il y a un truc assez terrifiant c’est de se dire qu’on construit une fascination pour la consommation, une consommation qui ne concerne même pas 1% des plus riches qui sont responsables d’une pollution monstre, qui ont une empreinte écologique qui tient du délire, c’est irresponsable… Si on se pose des questions, même apolitiques, de manière très concrète et très basique, c’est une anomalie, c’est quand-même étrange cette chose-là. Pour moi, il faut mettre plus d’argent dans Mars, Pluton et aller voir cette sorte de suspicion de vie sur Venus, moi ça m’intéresse, je suis curieux.

Le choix du dessinateur a-t-il été difficile ?

B.A. : Thomas ne veut plus dessiner dans des livres, ça fait déjà des années. Nous avons pu évoquer comme une blague le fait de dessiner chacun notre tour mais c'était très clair dès le début qu’il ne dessinerait pas.

T.C. : C’est lui qui est à l’origine du projet. Il avait des obsessions avec notamment une station spatiale et, plus largement, sur la situation de la planète. On en parlait pas mal, on se demandait comment combiner les deux. J’ai trop de plaisir à créer des histoires d’une part et de les voir dessinées par d’autres. Je n’ai pas de frustration sur le dessin, quand je le vois fait par d’autres je trouve toujours ça beaucoup mieux que ce que j’aurais pu faire. Benjamin, pour le graphisme, est très doué, il a un œil précis. Je n’ai jamais vu une couverture se faire aussi vite. Je ne sais pas si il a fait beaucoup d’essais avant de me la montrer, mais il l'a trouvée quasiment du premier coup.

La mise en couleur en bichromie, c'était un choix artistique ?

B.A. : C’est un goût. S’il n’y avait que moi dans cette histoire, je pense que le livre entier serait de la même couleur parce que j’aime ça. Je trouve que ça suffit pour la plupart des récits et que ça va plus vite. C’est vraiment une envie de Pauline (Mermet, directrice de Collection, NDLR) chez Dargaud. Elle m’en a parlé rapidement parce qu’elle connait mon boulot et qu’elle sait le goût que j’ai pour la bichromie. Elle pensait que si le projet était entièrement en bichromie cela risquait de nous couper d’un certain type de public qui aurait des goûts un peu plus classiques et qu’il fallait réfléchir à une façon d’enrichir les couleurs. Je l’ai fait un peu pour lui faire plaisir au début et finalement cette alternance de couleurs dans les pages blanches disait bien le déplacement que l’on voulait faire ressentir et permettait d’amener les ambiances immédiatement, justement pour montrer que ces villes étaient différentes. C'est une suggestion de l’extérieur vers laquelle je ne serais pas allé seul et qui s’est avérée marcher immédiatement.

B.A. : Le livre, au départ, devait s’appeler « Hope » comme l’espoir. Nous l’avons écrit comme ça, nous l’avons pensé comme ça. Nous nous sommes rendus compte bien tard dans le processus que ce titre n’était pas disponible car une autre BD chez Glénat portait le même nom. Comme ce titre était le nom de cette mission spatiale nous voulions trouver quelque chose de complètement différent mais qui coche les même cases : court, anglophone mais compréhensible par des lecteurs francophones et qui puisse être un nom de mission spatiale. Le choix était donc pas mal restreint, c'était très difficile. Nous nous sommes même rendus compte que cette sonorité proche de « moon » qui n’existait pas avec le titre d’avant était plutôt un plus. Ça faisait sens aussi dans la mesure où le début de tout ça c’est le reportage sur les épopées lunaires des années 60. Il y avait quelque chose de l’ordre de la proximité qu’on pouvait lire soit comme une menace soit comme une mise en garde.

T.C. : Je trouve aussi que c’est un très beau titre même graphiquement, et ce n’est jamais négligeable en bande dessinée. À tout point de vue ça fonctionne. D’une certaine manière on est passés de l’espoir à l’urgence.

Si vous aviez une bande-son a conseiller pour la lecture de l’album, quelle serait-elle ?

B.A. : J'en ai une toute faite qui est géniale que m’a envoyée Henri Landré qui travaille sur Jet FM, une radio à coté de Nantes. Je n’ai pas les morceaux en tête hélas.

En général, vous travaillez en musique ?

B.A. : Plutôt oui. En musique ou avec la radio, ça dépend vraiment des phases de travail. Quand j’écris, je ne peux pas écouter de radio, ça me parasite complètement. En revanche, quand je dessine, j’écoute beaucoup de musique. La dernière séquence blanche, celle du départ, je l’ai faite en écoutant un album des Pink Floyd en boucle, comme un mantra. Peut-être que Dark Side Of The Moon est passé par là mais il y a une des pistes que je n’avais jamais trop écoutée avant et qui allait très bien avec ce découpage. Pour cette partie là, j’ai cherché à avoir une séquence qui se répétait d’une page à l’autre, je voulais rythmer : un profil, un pied, quelque chose qui rappelle le décompte, presque comme une pulsation. Dans Pink Floyd il y a beaucoup ce jeu de nappes, d’arrières plans.

T.C. : J'ai toujours un rapport pratique à la musique quand j’écris. Pendant l’écriture, je passe des bandes-son d’albums, je me fais des sortes de petites playlists pour être dans l’esprit de ce que je veux écrire. C’est hyper important pour moi, ça m’aide beaucoup. Parfois ça ne marche pas du tout et, dans ces cas là, je fais le choix du silence. Sur Soon je ne me souviens même plus de ce que j’avais parce que ça dépend beaucoup des émotions. Si je veux écrire quelque chose d’un peu émouvant je me balance de la musique triste, si ça peut me faire chialer c’est parfait. À d’autres moments, je vais avoir besoin d’énergie ou encore parfois de quelque chose de presque assourdissant, pour une sorte de sur-énergie. Dans ce cas, je vais me mettre du Rage against the machine, DC Boys ou du rap américain très fort, des trucs qui vont me mettre dans une sorte de bulle de fureur dans laquelle je vais pouvoir écrire ça. Ces derniers temps, dès que je voulais un truc triste, j’écoutais la BO de The Leftovers par Max Richter. Là on est sûrs de pleurer, c’est 100% larmes. Sinon, j’ai des genres de playlist « chansons tristes » ou autres, parfois pas très avouables. Pour beaucoup d’albums, je sais que je les ai écrits dans un temps assez court et je n’ai pas été lassé par la musique. Nécessairement, une playlist devient insupportable au bout d’un moment. Il y a aussi des albums dont on sait que la lecture correspondra assez bien à un album de musique alors qu'il est impossible de lire Soon en une heure… Pour Alt-Life je sais que j'étais vachement sous l’influence de The Leftovers en terme de musique et d’ailleurs. C’est drôle parce que je n’en avais pas conscience. J’écrivais là-dessus moins pour la tristesse que pour l’intensité et c’est le dessinateur qui m’a dit que c'était hyper triste comme album. Je ne devrais pas dire ça (rires), l’album est super joyeux, il y a de l’humour et tout mais il y a quand-même une sorte de note mélancolique.

T.C. : Ça prolonge la vie de la BD ! En bande dessinée, on a l'habitude de dire que les albums ont une durée de vie de 15 jours. Étrangement, il est tellement dense et tellement long que les retours des lecteurs ont été très longs à venir. J'étais en panique. Après, il y a eu la COVID et tout à coup, toute la BD de prospection a attiré les regards. C'était marrant de voir que, soudain, on se tournait vers la science fiction pour se préparer à la catastrophe.

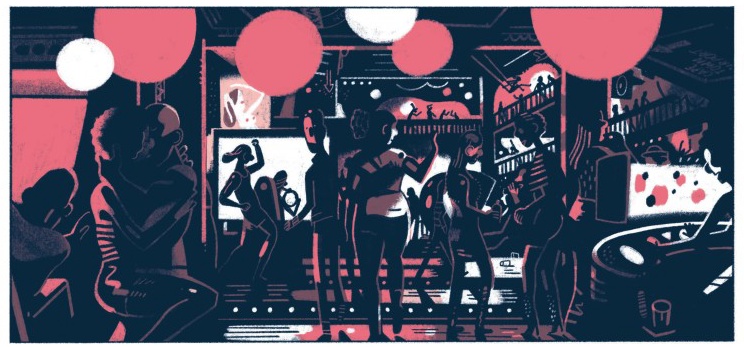

C’est l’objet de l’exposition qu’il y a ici à BD à Bastia...

T.C. : Nous l’avons découverte hier soir… (le 18 septembre, NDLR) Elle est franchement chouette. Il y a des planches magnifiques, tout est beau.

Avez-vous lu tous les autres ouvrages de l'expo ?

T.C. : Je n’ai pas lu le tout dernier de Peeters, Saccage. Je l’ai feuilleté mais je ne sais pas si ça se lit ou si ça se réfléchit. Il y a plein de planches dans l’expo qui sont ahurissantes. J’ai lu Ugo Bienvenu, je n’ai lu que le premier tome de Bolchoï Arena. J’ai lu Alt-Life qui est vachement bien (rires) et Soon alors là… Il y en avait d’autres aussi. Dans ce registre là je suis plutôt à jour…

Comment avez-vous vécu la période du confinement ?

T.C. : Malade… Je l’ai eu au début. J’ai démarré le confinement dans mon lit pendant 15 jours. On a été confinés un mardi, le weekend j’ai commencé à être fatigué, le lundi tout le monde disait qu’il fallait partir, je me souviens avoir répondu que je n’étais pas en forme et que je ne savais pas si je serais en état de conduire. Dans la nuit de lundi à mardi j’ai fait beaucoup de fièvre, je suis monté à 40°C et à partir de mardi j'étais dead. J’ai fait les 15 premiers jours de confinement dans ma chambre et ensuite un mois à m’en remettre puis j’ai été au boulot pour rattraper mon retard et finalement ça a été.

Est-ce que cette période a influé sur votre façon d'écrire ?

T.C. : Nous étions en pleine coécriture avec Joseph Safieddine. On était sur une série télé dont on a fait une première saison et nous étions sur les propositions pour la seconde. Nous n’arrêtions pas de nous demander si on allait remettre les personnages dans cette période là ou pas. En même temps, ça dure tellement que maintenant je ne vois pas comment on peut parler de la période sans l’aborder. Quand je vois un film et que les gens ne sont pas masqués dans une scène de foule je suis en panique (rires).

Pour en finir avec le thème de la temporalité, Thomas Cadène livre une réflexion très intéressante sur les différentes perceptions du temps que peuvent avoir un scénariste et un dessinateur pour un même album.

T.C. : Benjamin a vécu pendant plus longtemps avec Soon. C’est le lot des dessinateurs. Il était quasiment dans une sorte d’exclusivité alors que pour le scénariste, ce n’est jamais le cas. Moi, pendant trois ans, j’ai été sur d’autres choses, j’ai fait d’autres trucs, j’ai écrit de nouvelles histoires. J’ai un souvenir et un vécu de la réalisation de l’album qui est très différente. Les dessinateurs ont un rapport à l’album, à son histoire, qui s’inscrit dans une durée qui est totalement différente de celle des scénaristes. Nous, d’une certaine manière, quand on est dans l’écriture exclusive, on a quelque chose d’une intensité totale et absolue pendant un temps qui est finalement un peu plus réduit, ensuite on le transmet à quelqu'un et on l’oublie presque. Quelques mois plus tard, même s’il y a eu des dialogues, nous sommes passés à autre chose, on fait un suivi dans la durée et quand on reçoit les crayonnés on se replonge dedans et c’est un plaisir phénoménal. On a presque eu le temps de l’oublier alors que pour le dessinateur c'était long, il était en plein dedans… Ensuite, il redisparait dans la grotte pour faire son encrage et tout le reste. On suit toujours mais par 20 ou 30 pages donc ça prend du temps on passe à autre chose et on a un rapport vachement plus en pointillés avec l’album. C’est un truc que j’aime beaucoup parce qu'à chaque fois on a ce luxe incroyable de redécouvrir sa propre histoire. On peut s’offrir le luxe de l’oublier ou en tout cas d’avoir assez de distance pour avoir un vrai plaisir à la relire.