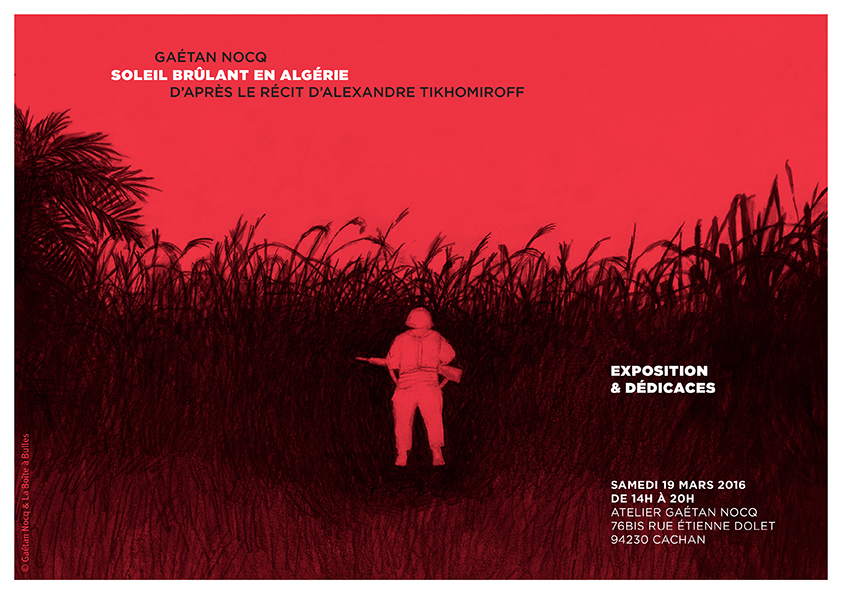

La couverture et le titre de l'album sont trompeurs : deux militaires à l'affût avancent au milieu d'un champ d'agaves sous l'intitulé "Soleil brûlant en Algérie". Pourtant, il ne s'agit pas d'un récit racontant précisément la Guerre mais plutôt de l'histoire d'un homme, Alexandre Tikhomiroff, pacifiste convaincu, appelé dans une caserne de Cherchell et militant activiste de retour à la vie civile, à Paris. Premier album de Gaétan Nocq qui signe une oeuvre touchante sur un thème qui reste, encore aujourd'hui, peu abordé.

Quand on évoque l’Algérie et plus généralement les pays d’Afrique, on songe immédiatement à la lumière si particulière. N’avez-vous pas eu envie de mettre en couleurs l’album ?

Gaétan Nocq : Dans l’Histoire de l’Art, il existe une grande richesse orientaliste qui a été traitée dès le 19e siècle pour notamment l’Afrique du Nord et le Proche-Orient. Il y a déjà une culture de la couleur qui est très ancrée et je ne voulais pas tomber dans cet orientalisme. Le sujet de l’album est quand même la Guerre d’Algérie et ce rapport avec le drame qui peut passer par un noir et blanc assez expressif et contrasté. D’un autre côté, je pense que le noir et blanc n’est pas « moins bien » que la couleur. Je suis persuadé qu’on peut évoquer la couleur avec du noir et blanc. D’ailleurs, quand j’ai fait relire le livre à la correctrice, elle m’a dit qu’elle voyait des couleurs à travers mes paysages.

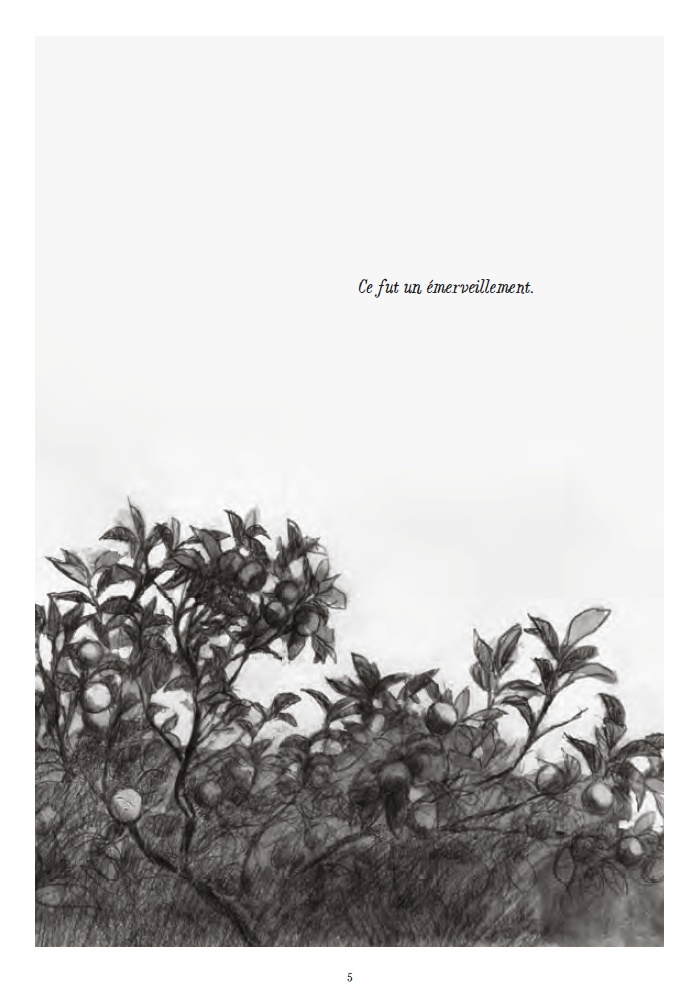

G.N. : Exactement. Le récit d’Alexandre Tikhomiroff commence également par cette phrase. Je trouvais intéressant de se dire qu’un drame allait se jouer, qu’une guerre allait se dérouler mais tout ça dans un lieu superbe. Bien qu’il se savait pertinemment partir à la guerre contre son gré, Tikhomiroff a eu en arrivant en Algérie un plaisir esthétique. J’ai construit ce roman graphique sur ce balancement entre du drame, des instants de tension et d’angoisse d’une part et des moments d’humour, beaucoup plus légers, d’autre part.

Ces moments de tension sont essentiels car, finalement, on ne voit aucun affrontement… alors que de retour à Paris, le militant Tikhomiroff devient un activiste…

G.N. : À la lecture du récit de Tikhomiroff, je me suis rendu compte qu’il était plus témoin et spectateur en Algérie. C’est quand il revient à la vie civile qu’il passe à l’action en s’engageant dans une communauté anti-fasciste.

Son surnom change également, de Tiko à Alex, accentuant encore cette impression d’avoir affaire à deux hommes différents…

G.N. : Oui, c’est vrai. On l’appelait Tiko à l’armée qui a pour habitude de donner des diminutifs et Alex, pour Alexandre, dans le civil.

Pouvez-vous revenir sur votre rencontre avec Alexandre Tikhomiroff ?

G.N. : Tout est parti du Musée de l’Immigration qui a lancé depuis quelques années une galerie des dons. Ce sont des objets que les descendants d’immigrés encore en vie donnent à ce musée. Alexandre, lui, avait donné un cor chromatique qui venait de son père, immigré russe qui avait fui le bolchevisme dans les années 1920. Il avait intégré les orchestres du Barnum qui parcouraient toute la France. Je suis carnettiste et le Musée m’a demandé de faire une performance sur ces différents objets. À l’issue de ce travail, j’ai donc rencontré Alexandre. On a sympathisé, il est venu à mon atelier, il m’a montré son livre sur l’Algérie (Une Caserne au Soleil, NDLR). Ce qui m’intéressait surtout dans ce livre, c’est le fait qu’il racontait la vision d’un homme qui avait fait la Guerre. J’ai été immédiatement charmé par la sincérité et l’humilité de ce récit, par les différentes ambiances évoquées. Au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que ça pourrait faire un très bon roman graphique.

A-t-il été immédiatement emballé par cette idée d’adaptation ?

G.N. : Il a été surpris au début. Il ne connaissait pas du tout le monde de la bande dessinée. J’ai réussi à le convaincre au fur et à mesure, en lui montrant quelques esquisses. J’ai apprécié le fait qu’il me laisse toutes libertés. Il m’a fait confiance et a bien vu que je traduisais bien l’ambiance que lui avait ressentie.

Comment passer d’une trentaine de chapitres, pour le récit de Tikhomiroff qui contient également de nombreuses lettres, à quatre pour la bande dessinée ?

G.N. : J’ai hésité à retranscrire ces courriers… Je l’ai interrogé à ce sujet mais comme c’est quelqu’un de très secret, il n’a pas voulu trop développer là-dessus. J’ai fait des choix… De découpage d’abord. J’ai d’abord pensé à faire deux parties : en Algérie pour la première, en France pour la deuxième… Mais j’ai trouvé que réaliser une partie sur la caserne, une autre sur les montagnes, une troisième sur la Guerre et enfin une dernière sur le retour à Paris était plus judicieux. J’ai constamment essayé de travailler sur le rapport entre le « grand » et le « petit ».

G.N. : Il était bien placé pour militer contre la guerre… Il était appelé et avait fait son « travail », puisque même le parti communiste demandait à ses adhérents de partir en Algérie et de ne pas déserter. Il fallait servir la République. Tikhomiroff faisait partie des milieux communistes mais en même temps c’était surtout un républicain quand il était à Paris. Il côtoyait aussi bien des catholiques que des étudiants socialistes ou apolitiques…

On sent dès le début du récit un certain cynisme de la part de Tikhomiroff quand il évoque les épreuves truquées de sous-officier ou les idées saugrenues quotidiennes du Colonel…

G.N. : Oui… D’un autre côté, Alexandre avait une certaine sympathie pour ce colonel. Il l’a servi au mess et a eu des moments privilégiés avec lui. Ses inventions apportaient ce côté absurde que peut connaître l’armée… Alexandre m’expliquait que la construction de l’autoroute, qui est d’une absurdité totale, était selon lui avant tout destinée à occuper les appelés.

D’ailleurs, le récit commence par l’arrivée des appelés qui passent trois jours à faire des parties de cartes…

G.N. : Oui, ils faisaient des parties de rami ou d’échecs… Là encore, c’est le côté absurde de l’armée. On a tous fait notre service militaire, et on s’est tous retrouvés à passer des longs moments à ne rien faire. J’aimais bien ce rapport à l’attente. Ils se savaient engagés dans une guerre et finalement 90% du temps, c’est de l’interrogation et de l’attente, et il n’y a rien de pire pour gamberger. Cette tension psychologique, notamment pendant les gardes, m’intéressait. C’est l’une des premières choses qu’Alexandre m’a racontées. Ils étaient dans le noir, pendant la nuit, proches de la nature qui devenait complètement oppressante. C’est pour ça que j’ai mis cette phrase en quatrième de couverture : « Les anciens m’avaient dit : si tu entends des bruits, tu ne tires pas, ce sont des chats ; et si ce ne sont pas des chats, tu es si près que tu sera descendu dès que tu bougeras. »

Le mot « guerre » n’était pas vraiment évoqué à l’époque, on parlait plus volontiers d’« événements ». Quel était l’état d’esprit des appelés qui partaient en 1956 pour l’Algérie ?

G.N. : Ils étaient plutôt partagés. Il y avait ceux qui y allaient pour en faire le moins possible, pour trouver une bonne planque, ceux qui voulaient absolument en découdre, ceux qui se posaient aussi plein de questions en se demandant ce qu’ils venaient faire là. Il faut aussi savoir que la guerre d’Indochine venait de se terminer et que les français s’étaient déjà pris une raclée… Les militaires ne voulaient pas perdre la face devant cette deuxième guerre qui commençait. En même temps, l’Algérie était un département, donc très rattaché à la France. C’est une guerre difficile à expliquer. Dans le récit, je n’ai pas cherché à stigmatiser. Je raconte bien évidemment un point de vue pacifiste mais mon ambition n’était pas de prendre partie. Dans une guerre, il y a forcément des exactions des deux côtés.

G.N. : Je trouvais que ce titre était réducteur, qu’il n’évoquait pas notamment le retour à Paris et ce rapport aux paysages algériens. Je ne voulais pas donner un territoire trop restrictif pour le public. J’ai quand même souhaité conserver le mot « soleil » qui est si particulier en Afrique du Nord.

A-t-il été facile de faire replonger Alex dans ses souvenirs ?

G.N. : Non, cela n’a pas été facile. D’ailleurs, il me disait souvent qu’il avait écrit ce livre pour témoigner mais surtout pour oublier. Souvent, dans nos discussions au téléphone, il arrêtait de parler, je sentais qu’il avait la larme à l’oeil. Quand je lui ai apporté la bande dessinée terminée, il l’a prise dans les mains, et a été immédiatement très ému. Je pense qu’il était très content de voir son récit mis en images.

Le récit de Tikhomiroff a-t-il été votre seule source de documentation ?

G.N. : Il y a eu un très gros travail de documentation. Ma première démarche a été celle du découpage, j’ai donc commencé à travailler sans document. Ensuite, progressivement, j’ai commencé à me documenter sur le lieu. Tikhomiroff m’avait montré des diapositives chez lui. Puis, il y a eu toute la documentation complémentaire sur les uniformes des militaires en Algérie qui étaient différents de ceux présents, par exemple, en Indochine. Je me suis rendu au Musée de l’Armée où Jordan Gaspin (fonctionnaire au Musée de l’Armée, NDLR), m’a gentiment sorti des documents très spécifiques sur les militaires en Algérie. On trouve aussi sur internet une quantité incroyable de documents, notamment ces images d’agaves que j’ai repris en couverture. J’ai aussi retrouvé des prospectus provenant du Cinquième Bureau dont les américains se sont beaucoup inspirés pour mener des guérillas. La Guerre d’Algérie est la première guerre asymétrique, c’est à dire mettant aux prises Armée contre Guérilla. Tikhomiroff parlait de cette guerre psychologique… Ils allaient dans les villages dans lesquels ils donnaient tantôt des bonbons, tantôt des coups et des représailles.

La scène dans laquelle un groupe de militaires piétine le jardin d’un paysan est touchante…

G.N. : J’ai repris fidèlement cette anecdote. Elle est à la fois sans violence puisqu’il n’y a pas de sang et à la fois terrible. Mais que c’est avilissant pour un homme de voir son petit carré de jardin piétiné par une soixantaine d’hommes. Tikhomiroff explique que parmi ce groupe, certains ont évité de le piétiner. C’est un peu à l’image de la population française qui était assez partagée. C’est cette forme d’humiliation et de vexation à différents niveaux qui ont provoqué cette hémorragie interne de la Guerre d’Algérie dont les conséquences sont toujours présentes.

Le traitement graphique est plutôt varié : esquisses, dessins plus fouillés, diapositives très descriptives…

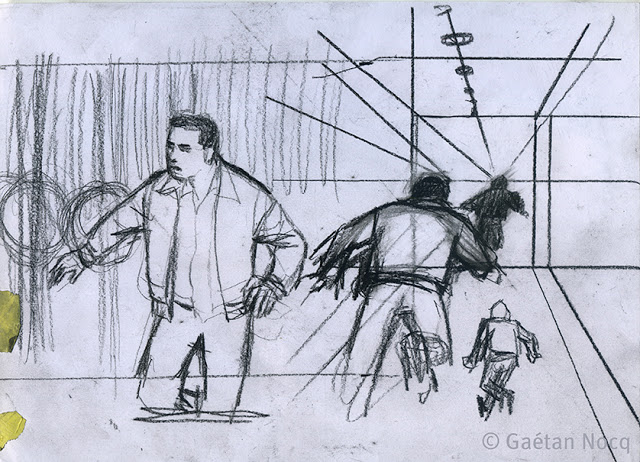

G.N. : Je parlais de balancements et de contrastes. J’aime bien l’alternance de moments de contextualisation, pour des paysages par exemple, et des moments où l’on voit les personnages. Je voulais travailler sur l’isolement, ainsi, on voit souvent ces personnages seuls, avec très peu de décors autour. Dans ce type de technique graphique, ce qui m’intéressait, ce n’était pas de produire un dessin fini, léché. Il y a un côté esquisse que je revendique vraiment, fait d’inachèvement. Ça donne du mouvement, de la vie. C’est un équilibre que j’ai essayé de trouver et que j’aimerais bien développer dans mes prochains albums.

Se lancer dans une adaptation pour un premier album ça a un côté rassurant ou c’est un vrai challenge ?

G.N. : C’est rassurant dans la mesure où il existe déjà un récit. Ce qui est plus difficile c’est la façon de se l’approprier puisqu’il ne s’agit pas de faire du mot à mot. Ce rapport à la scénarisation à partir d’une trame a été passionnant à réaliser. Par exemple, toute la montée dans le plateau sud ne représente même pas une page dans le récit… Il a fallu créer des dialogues, des personnages… J’ai dû me replonger dans mes souvenir d’internat pour imaginer des conversations entre jeunes d’une vingtaine d’années. Leurs préoccupations principales étaient celles des filles, de bien manger ou de boire un verre…

Ce premier album vous a-t-il donné envie de continuer ?

G.N. : Oui. J’ai un autre projet que je ne suis pas certain de réaliser puisque je travaillerais avec des scénaristes et j’ai peur que ça me coince un peu. Je préfère travailler d’après un récit ou un livre et l’adapter complètement. Un roman graphique, ce n’est pas seulement mettre des images dans des cases, c’est aussi trouver un rythme, créer des dialogues… Ce qui est certain, c’est que je vais continuer.

Vous ouvrez votre atelier aujourd’hui (le 19 mars 2016, NDLR) au public…

G.N. : Oui. J’y montre notamment des dessins originaux ainsi que l’univers dans lequel j’ai l’habitude de travailler. Il y a des peintures que je faisais avant de m’attaquer à l’album. Je suis à l’origine non seulement un dessinateur mais aussi un peintre et un carnettiste. J’ai fait beaucoup de reportages graphiques. J’aime beaucoup ce rapport au réel. Paradoxalement, je ne suis jamais allé en Algérie, j’espère d’ailleurs y aller un jour, mais je pense que j’ai mis dans cet album toutes mes expériences de voyages que j’ai pu faire au Proche-Orient ou au Moyen-Orient.

Alexandre Tikhomiroff est lui retourné en Algérie mais a perdu tout ses repères…

G.N. : Oui, je voulais accentuer ce sentiment. La bourgade qu’il a laissée a été envahie d’immeubles. L’Algérie s’est construite pendant tout ce temps. Je voulais terminer le récit par ce paysage de la mer qui s’ouvre sur l’horizon. Il fallait que la fin soit ouverte et suggérée. Quand j’ai terminé le récit, une amie m’a prêté le livre « Des Hommes » de Laurent Mauvignier. J’y ai retrouvé l’angoisse des gens qui cherchent à oublier, qui ne parlent pas depuis la guerre et de ce malaise qui perdure. Mauvignier parle de la guerre après la guerre, c’est lui qui emploie le terme « d’hémorragie interne » dont on paie aujourd’hui les conséquences. Je pense m’être approché de cette psychologie propre aux gens qui sont partis en Algérie.

C’est à la fin de l’album qu’on se rend compte que finalement ce n’est pas un récit sur une guerre mais sur un homme…

G.N. : Oui, c’est exactement ça. Je n’ai pas voulu faire un roman de guerre. Même le passage dans lequel un algérien balancé d’un hélicoptère est raconté de façon suggérée avec des images en clair-obscur. J’ai travaillé assez vite sur cette série d’images par rapport au rythme. Il y avait de l’action mais je ne voulais montrer ni sang ni horreurs. De même, je fais un moment le parallèle entre la mort des hommes et la mort de chats… Je voulais éviter une description de la mort. Je trouvais intéressant ce décalage entre le texte et l’image. J’ai des références en bande dessinée, comme Emmanuel Guibert notamment. Mais j’ai beaucoup pensé aussi au cinéma de Melville, pour les scènes de Paris dans les années cinquante, un cinéma en noir et blanc avec une tension psychologique très présente, des personnages très présents… J’ai pris autant de plaisir à faire les gueules des officiers pendant les repas que celles des appelés. C’est important de donner à chaque visage une spécificité, de surtout ne pas faire quelque chose de lisse.