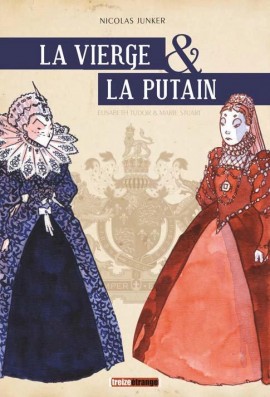

Comparer et opposer les vies de Marie Stuart et Élisabeth Tudor, deux figures emblématiques de l'Histoire d'Angleterre, en albums réunis dans un coffret et sous forme de palindrome, il fallait y penser ! Mieux que ça, Nicolas Juncker, auteur des brillants D'Artagnan et Malet, l'a fait dans La Vierge et La Putain et propose une lecture à la fois historique et ludique.

Toutes vos bandes dessinées possèdent un fort rapport à l’Histoire, La Vierge et La Putain n’échappe pas à la règle…

Nicolas Juncker : Je ne suis pas forcément centré sur des récits historiques, je ne suis pas obnubilé par ça. Mais c’est vrai que mine de rien, j’y retourne toujours. Tout d’abord parce que l’Histoire est un vivier incroyable de scénarios. Mais aussi parce que c’est toujours très amusant de raconter d’une façon différente un fait historique ou une période, que ce soit une fiction avec des personnages inventés ou avec des personnages réels. Je n’avais pas encore réalisé de biographie stricto sensu. Il y a bien eu Malet, mais il ne s’agissait en fait de ne raconter qu'une seule nuit. C’est un genre qui est assez particulier, toujours un peu décrié. J’ai trouvé amusant de me lancer là-dedans dans un cadre précis, avec des contraintes formelles mais aussi un jeu narratif.

Cet exercice demande aussi plus de rigueur qu’une fiction…

Avez-vous eu d’emblée l’idée d’opposer Marie Stuart et Élisabeth Tudor ou la biographie ne devait concerner au départ que l’une d’entre elles ?

N.J. : L’idée de départ, c’était vraiment l’opposition. L’idée du diptyque est arrivée tout de suite. Tout est parti en lisant la biographie de Marie Stuart écrite par Stefan Zweig. Il note à moment donné dans son bouquin ce parallèle inversé entre les deux femmes : l’une qui commence en prison alors que l’autre finit en prison, l’opposition des caractères… J’en ai discuté avec un copain et je trouvais ça marrant d’en faire un projet avec deux bouquins qui racontent de manière inversée les deux histoires. C’est avant tout un jeu ludique et narratif.

L’une des deux biographies a-t-elle été plus difficile à réaliser que l’autre ?

N.J. : Au niveau de la documentation, il y a largement ce qu’il faut pour les deux personnages que ce soit d’un point de vue historique ou en portraits. Il y a eu autant de téléfilms sur l’une et sur l’autre. Par contre, certains passages de leur vie ont été compliqués à interpréter. Pour Élisabeth Tudor, le côté reine vierge est très difficile à expliquer. Soit on va bille en tête comme Stefan Zweig en le justifiant par une malformation vaginale. Soit on suit d’autres versions indiquant qu’elle est frigide ou lesbienne. Je n’avais pas vraiment envie de prendre parti dans tout ça. Pour Marie Stuart, on a aussi du mal à connaître ses véritables motivations qui l’ont poussée à assassiner son deuxième mari avec l’aide de celui qui sera son troisième. Pur romantisme ? Calcul politique ? Ce sont vraiment ces deux points de vue qui m’ont posé des soucis et fait poser des questions. J’ai essayé de louvoyer entre ces différentes propositions qui ne sont pas forcément antagoniques. Marie Stuart a très bien pu faire assassiner son deuxième mari à la fois par calcul politique et à la fois parce qu’elle était amoureuse. Dans une biographie historique, le plus compliqué est le moteur psychologique qui est toujours impossible à déterminer. Même dans les correspondances ou les lettres retrouvées, on a du mal à y trouver la vraie part de vérité.

Et en terme de plaisir, laquelle des deux histoires vous en a procuré le plus ?

N.J. : Secret professionnel ! (sourire) Je pense avoir plus d’attachement pour Élisabeth Tudor. Il devait être incroyable à l’époque qu’une femme refuse de se marier, d’avoir des enfants. Elle a été longtemps très mal perçue. Stefan Zweig raconte d’ailleurs que la Reine Victoria disait être une descendante de Marie Stuart et en aucun cas d’Élisabeth Tudor. La façon dont elle est arrivée au pouvoir et comment elle s’est maintenue est aussi incroyable. Bernard Cottret, qui a réalisé un véritable travail d’historien sur le sujet, se garde bien de se lancer sur des terrains psychologiques un peu hasardeux comme Zweig a pu le faire.

Pourtant, le Christianisme pose la femme vierge au-dessus de toutes les autres…

N.J. : Oui, quand on est la mère de Jésus… Mais pour la reine d’un royaume, c’est plus délicat… Il se pose forcément la question de la descendance.

Il existe un fort contraste entre les dialogues, résolument modernes, et le cadre historique…

N.J. : C’est compliqué d’être dans l’entre-deux. C'est un peu ce que j’avais fait avec D’Artagnan pour lequel j’avais utilisé un langage un peu maniéré mais avec un côté comique. Il y avait un côté cru qui me plaisait assez et qui me semblait plus apte à exprimer des sentiments très contemporains comme par exemple le fait qu’Élisabeth ne voulait ni mari ni enfants. Il y a aussi un côté comique et outrancier qui joue sur le contraste avec les dessins qui montre un certain côté fastueux de la vie de château. Les narrateurs sont aussi interviewés comme s’ils se trouvaient sur une banquette, à la manière d’une fiction d’Arte. Cela a un côté complètement anachronique mais très amusant.

L’idée du palindrome s’est-elle imposée rapidement ?

N.J. : Oui. L’une commence en prison et finit reine tandis que l’autre commence reine et finit en prison, une vie plutôt ascendante pour l’une et descendante pour l’autre, l’une catholique et l’autre protestante, l’une très belle et l’autre considérée comme un laideron, l’une qui est calculatrice et l’autre passionnée et fougueuse, l’une qui cumule les maris et l’autre qui hait les hommes… Cela a été dès le départ une évidence.

N.J. : C’est juste un jeu, un casse-tête. On fait dire ce qu’on veut à l’Histoire, c’est déjà ce que je disais à l’époque de Malet dans la postface. Quand j’ai commencé à faire mes tableaux dans Word avec une colonne Marie et une autre Élisabeth, si j’avais quelques mois voire quelques années d’écart entre deux événements, je bidouillais pour qu’ils puissent correspondre. Ce qui est marrant, c’est que ce bidouillage ne trahit absolument pas la vérité historique, il n’y a rien d’inventé. Il y a juste cette histoire d’amour entre D’Alençon et Élisabeth qui, dans la vraie Histoire, arrive un peu plus tard. C’est le seul passage que j’ai un peu modifié.

Comment avez-vous travaillé ? Un récit l’un après l’autre ou les deux récits menés de front ?

N.J. : J’ai travaillé sur les deux récits en même temps. Au départ, c’est sur ordinateur. Je mets en place les différents éléments présents sur Word. Auparavant, j’avais préparé les biographies des deux personnages. Ensuite, une fois que l’on a choisi le moment central, l’explosion en l’occurrence, tout le reste s’enchaîne très naturellement. Il y a ensuite quelques points de repère : le moment où Marie et Élisabeth sont en prison par exemple. Si j’ai trente pages entre l’explosion et le moment où Marie est en prison, j’aurais aussi trente pages entre cette même explosion et le moment où Élisabeth est en prison dans l’autre album. Il faut ensuite se débrouiller pour que tout coïncide. J’attaquais après le storyboard en sachant à peu près ce que ça allait donner. Le langage de la bande dessinée est tellement ouvert qu’on peut très bien donner du temps dans une grande case ou dans cinq petites cases côte à côte.

Ce qui est plutôt paradoxal, c’est qu’Élisabeth a plutôt l’image d’une femme froide avec un masque de cire, alors qu’elle passe son temps à crier dans le récit… Et Marie, présentée comme quelqu’un de fougueux est d’un stoïcisme à toute épreuve…

N.J. : (rires) Oui, c’est vrai, c’est bien vu… Vous pointez quelque chose que j’avais vu pour Élisabeth et pas forcément pour Marie. J’avais fait une première version de Marie dans laquelle c’était vraiment une conne. Je m’en suis rendu compte, et j’ai eu envie de la défendre un peu même si j’avais une préférence pour Élisabeth. J’étais embêté par le fait que Marie Stuart est certes fougueuse mais c’est quand même une reine et je ne pouvais pas la faire crier tout le temps. D’ailleurs, les rares cases où on la voit la bouche grande ouverte, elle est plutôt mal dessinée. Alors qu’Élisabeth, censée être super calculatrice, est pour moi profondément humaine, beaucoup plus en tout cas que ne peut l’être Marie. Ça m’a donc amusé de la dessiner parfois narquoise, virulente ou excitée. On a aussi toujours l’image d’Élisabeth en armure, devant son armée… C’est complètement pipeau. Je pense qu’elle aurait bien voulu porter une armure mais elle était confinée dans son palais à Londres et ce sont les autres qui faisaient la guerre. Alors que Marie Stuart s’est vraiment baladée avec des flingues à la ceinture, s’est évadée de façon acrobatique…

Le choix du petit format, c’est le vôtre ?

N.J. : C’est un format que j’apprécie particulièrement. J’ai d’ailleurs réalisé Malet et D’Artagnan dans ce même format. Je n’ai pas l’impression d’être perdu comme j’ai pu l’être parfois dans Immergés. Travailler sur trois strips, ça me paraît vraiment bien.

L’idée du coffret avec deux albums à l’intérieur pour un prix de 35 euros, ça a été facile à vendre à l’éditeur ?

N.J. : C’est surtout grâce à Frédéric Mangé, éditeur chez Glénat, que j’ai pu réaliser ce projet. J’étais encore à l’époque sur Immergés. Je suis venu le voir avec deux ou trois projets, celui de La Vierge et La Putain étant sans doute celui qui me tenait le moins à cœur. Et lui a par contre été emballé tout de suite par ce projet-là. On avait au départ pensé à le faire en un seul bouquin imprimé en tête-bêche, ou le faire en deux albums vendus séparément. Puis on s’est rapidement mis d’accord sur le coffret.

L’échec relatif d’Immergés a-t-il changé votre façon d’imaginer et de réaliser une bande dessinée ?

N.J. : Si je devais aujourd’hui me lancer sur une série en tant que scénariste, elle serait désormais signée pour tous les tomes. (sourire) Je me suis fait à l’idée de réaliser des bandes dessinées qui ne vont pas forcément rencontrer un grand succès public. Que ce soit pour Malet, D’Artagnan ou Immergés, ça n’a jamais été le cas. Et je pense que ce sera pareil pour La Vierge et La Putain. Cela m’a plus embêté pour Immergés, je pense que c’est le projet qui m’a le plus porté, pris aux tripes. En même temps, je savais pertinemment qu’il serait difficile d’aller jusqu’à dix-neuf tomes, même si Frédéric Mangé, encore lui, avait été au départ très enthousiaste. Je n’ai pas vraiment de regret, si c’était à refaire, je le referais.

Immergés, c’est vraiment terminé ou l’espoir d’un jour pouvoir continuer la série persiste-t-il ?

Travailler sur une histoire contemporaine, c’est quelque chose d’envisageable ?

N.J. : Oui, bien sûr. Mais je n’ai pas encore trouvé de projet que je puisse montrer à un éditeur ou à un dessinateur. J’en ai envie mais c’est tellement plus facile de traiter l’Histoire…

D’autres projets ?

N.J. : Il y a l’idée d’une série réalisée avec un dessinateur qui ne sortira pas avant deux ou trois ans. Il y aura une base historique mais racontée de façon très libre, la période étant celle des apôtres et du Nouveau Testament. D’un autre côté, ce n’est peut-être pas la bonne période pour le faire. (rires)