Les lecteurs de Didier Tronchet, tout du moins ceux de la première heure, ne manqueront pas de noter dans ses derniers albums une vision du monde plus apaisée que par le passé. Le fils du yéti, qui vient de paraître chez Casterman, illustre cette évolution. Retour sur ce cheminement : après le point de vue du lecteur, à travers la série Les damnés de la terre associés, celui de l’auteur.

Didier, il y a quelques années, vous évoquiez dans Les damnés de la terre associés votre avenir avec ces mots : « Gageons que sa vie est maintenant faite d’une succession de cocktails mondains et de virées nocturnes avec les vedettes du show-biz parisien. Et quand il alignera bons mots sur bons mots, entouré des plus belles filles de la capitale, souhaitons-lui de toujours garder une pensée pour les minables journalistes restés en province qui croupissent dans leur feuille de choux misérable, entourés de secrétaires qui sentent le savon ». Qu’en est-il réellement aujourd’hui ? N’est-ce-pas un peu surfait, tout ça ?

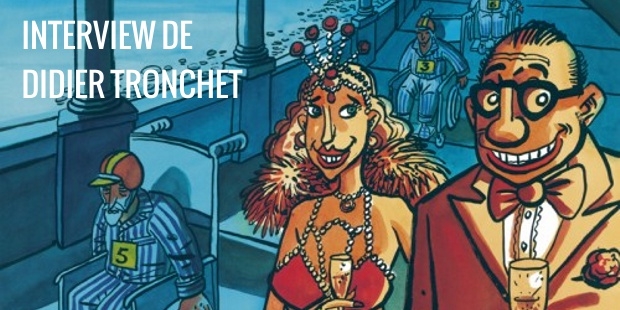

Didier Tronchet : C’était un rêve de provincial que j’avais à l’époque, une idée de l’ascension très largement parodique par ailleurs. Je faisais une espèce de caricature de l’ascension sociale telle que peut la voir un petit auteur de province. Depuis, j’ai basculé du côté de l’auteur parisien, volant de cocktail en cocktail, et, effectivement, je peux confirmer ces côtés superficiels et surfaits, mais c’est tout aussi amusant et je ne le regrette pas. Il m’est arrivé durant toute cette vie parisienne d’être invité partout, dans toutes les cérémonies, de côtoyer tous les milieux. Et puis, comme j’ai aussi fait quelques livres, je suis allé au salon du livre, à la soirée d’inauguration, et j’adore ça, faire une incursion rapide dans un milieu dont, en trois minutes, tu as compris la logique. Le milieu littéraire étant bien sûr presque le plus caricatural : cette espèce de suffisance incroyable dont ils font preuve vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur métier, cette croyance qu’ils ont d’une littérature avec des majuscules partout, je trouve ça super drôle, c’est une vraie source d’inspiration. Pareil pour le cinéma, où c’est plus violent. La bande dessinée reste le milieu le plus sympathique, le moins prétentieux, mais c’est toujours assez drôle d’aller dans toutes ces petites manifestations. J’en ai retiré quelques petits portraits, impressions, choses vues, que j’espère utiliser un jour.

Tout ça pour dire que ce rêve s’est, entre guillemets, réalisé, mais que j’essaye de ne pas oublier, ce qui est une caractéristique de tout ce que j’ai pu faire jusqu’à maintenant. Ça ressemble un peu à une phrase à la con, du style « N’oublie jamais d’où tu viens » - j’adorerais mettre ça dans un film tellement c’est con, mais en même temps c’est vrai, c’est-à-dire que si tu n’oublies pas que tu étais un type du Pas-de-Calais -, au fond, je suis un type du Pas-de-Calais -, quand tu creuses profondément, ça laisse toujours un peu de distance par rapport à ce qui t’arrive. J’adore être du Pas-de-Calais, parce qu’il n’y a rien de plus modeste que le Pas-de-Calais. C’est loin de tout, c’est là-haut, dans le froid, les pires clichés sont sur nous - enfin sur eux, parce que je n’en suis plus -, et donc on ne peut pas échapper, on ne survit pas au Pas-de-Calais. Quand tu es du Pas-de-Calais un jour, tu l’es toute ta vie, comme un gros boulet que tu traînes derrière toi. En même temps, ça te permet de mettre comme une espèce de distance avec les choses, les gens, qui t’empêche de te prendre au sérieux. C’est quelque chose que j’espère être parvenu à maintenir tout le temps : ne jamais me laisser attraper par l’idée que tu es auteur avec un grand H, que tu es acteur ou je ne sais quoi, cinéaste… Finalement, je n’ai rien été de tout ça, je n’ai pas été spécialement bon dessinateur - je parle au passé, comme si j’étais mort -, je n’ai pas été non plus spécialement acteur – j’ai fait ça une ou deux fois -, ni réalisateur - un seul film -, ni écrivain - j’ai fait quelques livres, mais un peu à la marge -, donc c’est vrai que j’apprécie beaucoup de n’être dans aucun groupe, d’être une espèce de papillonneur dilettante, qui vient du Pas-de-Calais. Voilà !

Avec le recul, on peut trouver entre les cases des Damnés de la terre associés comme les traces d’un travail que vous auriez effectué sur vous-même, préfigurant, ou tout du moins préparant, celui que vous êtes devenu, notamment l’acteur, le voyageur et le père. Comment expliquez-vous cela ? À quel point était-ce conscient ?

D.T. : Ce n’était simplement pas conscient si c’est le cas, et d’ailleurs, je n’ai pas forcément cette impression d’avoir fait un travail sur moi-même. Ce serait quelque chose de très ambitieux, mais sans doute nécessaire, cela dit, à travers tout ce que l’on fait.

Ce que j’ai pu retirer de cette série-là, c’est sans doute une distance par rapport à des thèmes graves. J’essaye de trouver une espèce de façon d’être dans la conception des bandes dessinées, de trouver un ton qui permette de naviguer dans des eaux hostiles, comme la misère, la maladie, toujours en essayant de maintenir une sorte de légèreté dans la gravité, comme une forme de politesse par rapport au lecteur. On peut aller explorer tous ces mondes-là, mais il faut surtout y aller avec les gros gants Mapa de l’humour - c’est une métaphore -, sinon, c’est tragique de complaisance et d’apitoiement. D’abord, ça ne rend pas service aux gens dont tu parles - on se fout de l’apitoiement et ils s’en foutent aussi -, et puis pour le lecteur, c’est une prise en otage émotionnelle qui est vraiment lourde.

Sans doute, si l’on veut aller plus loin dans les auto-analyses - qui présentent toujours leurs limites, parce que c’est moi-même qui fait l’analyse, un peu comme le meurtrier qui fait une enquête sur le meurtre -, sans avoir de certitudes là-dessus, je crois que dans ma famille il y avait ça, ces ambiances pesantes et ce malaise que j’ai un peu abordés dans Jean-Claude Tergal, cette façon de ne jamais rien exprimer du tout, d’éviter systématiquement les sujets qui fâchent, ce qui faisait que, pendant les repas de famille - mais je ne crois pas que c’est une exclusivité de ma famille -, c’était comme un concours de parler pour ne rien dire, pour poser le moins de problèmes. Et donc, on ne faisait qu’aborder des sujets purement anecdotiques, factuels, concrets, qui ne mettaient jamais rien en jeu, alors qu’il y avait de vrais drames, comme dans toutes les familles, mais qu’on évitait soigneusement. Je pense que ce sentiment d’oppression, d’étouffement, que j’ai ressenti gamin, a trouvé sa porte de sortie pour évacuer toutes choses qui dérangent quand j’ai eu cet outil merveilleux qu’est la bande dessinée entre les mains. J’adore déranger. Bon, c’est très prétentieux de dire que j’adore déranger, je ne dérange pas beaucoup, en fait ! Mais donc, ainsi, j’ai pu débarquer avec mes gros sabots dans des sujets qui ne sont pas agréables. Si je devais remonter le fil pour le coup du malaise, je pense que ça vient de là.

Dans vos carnets intimes, vous évoquez l’impact sur votre travail de l’environnement dans lequel vous avez grandi : « Est-ce le ciel bas et lourd de mon Nord qui pesait ainsi sur mes histoires d’alors, comme un couvercle ? Quand je vois les dessins d’un ami et néanmoins collègue, Jacques Ferrandez, originaire de Nice, je mesure à quel point les paysages d’enfance nous façonnent ». Quel regard portez-vous sur ce constat posé à l’époque ? Qu’est-ce-qui vous a poussé, contrairement à d’autres auteurs très liés à leur région et à des thématiques qui y sont attachées, à aller vers d’autres horizons ?

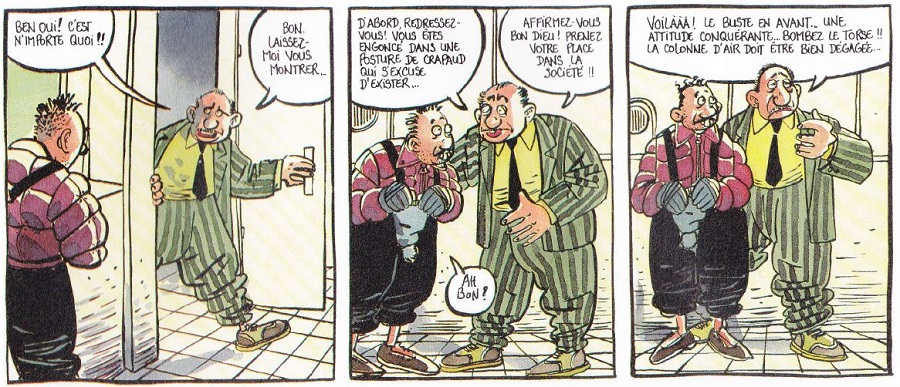

D.T. : Je confirme que Jacques est un garçon solaire, au sens où il arbore constamment une espèce de face avec un grand sourire. Je l’appelle Lou Ravi, le type benêt, toujours un peu heureux. Il le sait d’ailleurs, mais il est plus que ça, il est très drôle, capable d’ironie, mais c’est vrai que c’est un garçon foncièrement gentil, et la gentillesse, moi, ça m’insupporte, évidement, donc je ne peux pas m’empêcher, quand je suis avec lui, de le taquiner là-dessus, de l’emmerder tant que je peux. Il a ce côté ouvert au monde qu’à mon avis un environnement ensoleillé prodigue. Je crois beaucoup à ça, c’est une explication un peu simpliste, mais il y a du vrai là-dedans, quand on vit dans le nord, on est dans l’enfermement, on n’est pas dehors, on est dans l’étriqué. Quand on voit mon dessin, dans ses débuts en tout cas, on peut dire qu’il est étriqué. On a l’impression que les types sont tout raides, qu’ils ont été enfermés dans une boîte trop étroite dont ils sont ressortis récemment. Je pense que s’ils sont comme ça, c’est parce que quelque part, ça correspondait physiquement à ce que j’étais ; le dessin opère comme un miroir du dessinateur, j’avais sans doute cette sorte de raideur.

Donc, les paysages nous façonnent et les dessinateurs façonnent le dessin, et c’est vrai que, du coup, je n’ai eu de cesse de quitter ces vieux oripeaux pour découvrir des horizons différents, je n’ai jamais cessé d’être polarisé au sud. Je suis parti de Lille, Béthune, puis ensuite de Paris, pour arriver au centre du monde, puis j’ai continué avec l’Ardèche et Lyon ou nous habitons maintenant. L’Équateur est le pays du milieu du monde par définition, c’est à la fois un pays modéré, radieux, lumineux, mais aussi plein d’excès : excès d’altitude, de pluie, de soleil, de tout ce que l’on veut. C’est un mélange de tout ça, tout l’inverse de ce que je percevais quand j’étais gamin, à savoir une famille où tout était étriqué, cadenassé, enfermé. Les gens que j’ai rencontrés en Équateur se sont tout de suite avérés très ouverts : ils parlent aux étrangers facilement, nous accueillent avec un grand sourire, n’ont de cesse de vouloir nous aider. Moi, je me souviens que pour ma mère - je le dis avec tout le respect que j’ai pour elle, parce qu’elle était ni plus ni moins que l’émanation d’un milieu qui était ce qu’il était, et que je ne veux pas lui reprocher quoi que ce soit -, il ne fallait pas parler aux étrangers. L’étranger, c’était l’autre, quelque chose de différent, d’incompréhensible, il ne fallait pas dire bonjour à quelqu’un qu’on ne connaissait pas dans la rue. Et quand j’arrive en Équateur, tout le monde dit bonjour, tout le monde parle à tout le monde ! Je suis ravi que mon fils ait découvert ça, qu’il ne transmette pas ce vieux truc de l’enfermement de mes origines à ses enfants à lui, que cette malédiction - relative - s’arrête là. Ce fut pour moi, et donc pour lui, des moments de totale ouverture, l’occasion de découvrir des paysages incroyables : je viens du plat pays et je me suis retrouvé à 2800 mètres avec des horizons invraisemblables ! Et puis les gens sont tellement dynamiques et gais, joyeux et colorés... Je ne dis pas que les gens du nord ne le sont pas, au contraire, mais d’une manière radicalement différente. Ce fut une vraie découverte.

Nous avons aussi passé quelques mois à Madagascar où c’était encore autre chose : les lagons, les cocotiers, et aussi des gens incroyablement chaleureux, un pays où l’on vit en tongs, en short, où l’on a rien sur la peau ! Et là encore, c’est tout l’inverse de ce pays d’où je venais. Je n’ai eu de cesse de trouver les opposés, les antipodes d’où je viens et je crois que l’on ne peut pas faire plus antipodiste du Pas-de-Calais que Madagascar. Cela en toutes choses, la couleur de la peau, la façon de vivre, l’eau à trente degrés, alors que moi j’allais à Berck plage, qu’il y faisait moins cinquante, tout du moins dans mes souvenirs… Voilà tout ce que j’ai trouvé là-bas qui n’était pas chez moi et je suis assez ravi de ça, surtout pour mon fils que j’ai amené dans ces aventures-là grâce à sa mère, qui a été pour beaucoup dans tous ces voyages, qu’il n’ait pas à subir cette lignée qui fait que, de père en fils, on habite au même endroit et on vit dans la même culture. Je suis désolé que des gens de ma classe, quand j’étais à l’école, habitent toujours aujourd’hui au même endroit. Quand on a la terre comme possibilité de sortie, rester dans son village natal, c’est toujours un peu tragique.

Nous avons aussi passé quelques mois à Madagascar où c’était encore autre chose : les lagons, les cocotiers, et aussi des gens incroyablement chaleureux, un pays où l’on vit en tongs, en short, où l’on a rien sur la peau ! Et là encore, c’est tout l’inverse de ce pays d’où je venais. Je n’ai eu de cesse de trouver les opposés, les antipodes d’où je viens et je crois que l’on ne peut pas faire plus antipodiste du Pas-de-Calais que Madagascar. Cela en toutes choses, la couleur de la peau, la façon de vivre, l’eau à trente degrés, alors que moi j’allais à Berck plage, qu’il y faisait moins cinquante, tout du moins dans mes souvenirs… Voilà tout ce que j’ai trouvé là-bas qui n’était pas chez moi et je suis assez ravi de ça, surtout pour mon fils que j’ai amené dans ces aventures-là grâce à sa mère, qui a été pour beaucoup dans tous ces voyages, qu’il n’ait pas à subir cette lignée qui fait que, de père en fils, on habite au même endroit et on vit dans la même culture. Je suis désolé que des gens de ma classe, quand j’étais à l’école, habitent toujours aujourd’hui au même endroit. Quand on a la terre comme possibilité de sortie, rester dans son village natal, c’est toujours un peu tragique.

Si l’on remet les mains dans le cambouis, si je vous dis qu’il y a quelque chose de célinien dans vos descriptions, notamment qui ferait référence à ce qu’il décrit de la banlieue dans Voyage au bout de la nuit, qu’en pensez-vous ?

D.T. : Célinien ? Je ne sais pas… sans doute dans les gueules, parce que j’adore les gueules cassées, les gros nez… Oui, sans doute, il y a là quelque chose de commun. Peut-être comme une noirceur, aussi, mais de manière moins cynique que lui, parce que chez lui, ce cynisme est quand même lourd à porter. Moi, même s’il ne s’agit pas d’une intention, j’espère quand même que passe - le mot est un peu pénible - un peu de tendresse dans le regard de l’auteur pour ses personnages, une tendresse qui les sauve et qui sauve tout ça d’une atmosphère un peu plombée. Même pour les personnages riches, le couple avec leur gamin, parce qu’ils ont une espèce de naïveté qui serait peut-être le point commun de tous ces gens dans cette série. Ils ne sont pas méchants, ils n’ont pas d’intention de nuire. Pour eux, l’ordre des choses est comme ça. Ils ont une vision du monde qui les éloigne du sentiment d’être dans le mal. Il y a chez l’auteur et chez ces personnages un besoin de naïveté qui est, dans un univers oppressant, une petite bulle d’air que je ne retrouve pas chez Céline dans Voyage au bout de la nuit où l’on descend effectivement au bout de la nuit ! Ce serait trop difficile pour moi.

D.T. : Encore une fois, et pour les dessinateurs en général, il n’y a pas d’intention - d’ailleurs, ça se sent quand ce n’est pas le cas -, je ne me dis pas « je vais déformer la réalité par mon regard et mon dessin va être une interprétation du monde », ça, évidemment, il n’en est pas question, notamment lorsqu’on démarre. On le fait parce qu’on ne peut pas faire autrement, moi en tout cas. C’est à cette condition qu’il est spontané, sans désir de représenter quelque chose de particulier, il va le faire à son insu. C’est ce qu’il y a de plus intéressant chez un dessinateur, c’est quand les choses se passent à son insu, quand il opère sans intention. Je l’ai fait parce que je ne savais pas dessiner autrement et ça a donc exprimé une certaine vision, la mienne. Souvent, les dessinateurs pensent représenter la réalité, or, comme chacun le sait, la réalité n’existe pas, ils représentent leur réalité. On voit bien cela à travers le dessin d’un enfant, on voit bien son regard, je pense notamment à un dessin de la fille d’Anne (Sibran) à trois ans, dans lequel elle m’a dessinée avec un buste qui faisait un quart du personnage. Tout le reste, c’était une longue paire de jambes avec une toute petite tête en haut. C’était sa réalité, parce qu’elle me voyait de tout en bas. Pour un dessinateur, c’est un peu la même chose : l’expression de ce qu’il ressent est souvent réussie justement quand il ne sait pas ce qu’il ressent, quand elle est faite au débotté.

Moi, mon atout était que je n’avais aucune technique, paradoxalement… je n’ai donc pas appris à faire des perspectives, à faire du portrait sur le vif avec des modèles, de l’anatomie. J’ai voulu tout de suite raconter des histoires en utilisant quelques trucs, en copiant à gauche à droite, parce que c’était raconter une histoire qui m’intéressait avant tout, c’est ça qui me motivait. J’ai donc tout de suite mis le dessin à son service, et ça, c’est un énorme atout, ça nous préserve du maniérisme, de faire du beau dessin pour faire du beau dessin, pour épater le lecteur tout en oubliant de lui raconter quelque chose. Quand on est concentré uniquement sur l’idée de raconter, de faire comprendre avec des dessins, ça nous met à l’abri de vouloir plaire à travers des choses périphériques comme la beauté, les paysages, le style… C’était un atout pour moi aussi de ne pas savoir dessiner, parce que j’ai dû inventer mon vocabulaire moi-même. Si j’avais été dans une école et fait quatre ans de dessin, j’aurais eu un dessin bien meilleur techniquement, mais un petit peu ratiboisé par toutes les nécessités de ceci et de cela, par les avis d’untel et d’untel, qui l’auraient rendu un peu plus potable, certes, mais sans âme. Je ne dis pas que les gens qui sont passés par ces écoles ont un dessin sans âme, mais dans mon cas, il aurait perdu son seul intérêt qui était de raconter les choses de manière grossière, caricaturale et simpliste.

Je reviens toujours à cette citation qui doit être de Picasso, je crois, et qui dit en substance : « De chaque chose trouver la forme simple ». La bande dessinée en est la meilleure illustration, parce qu’elle ne permet pas de développer les choses - peu de place, peu de mots - et qu’il faut donc aller à l’essentiel tout de suite : trouver la forme simple d’une idée. Et moi, comme je n’étais pas encombré de bagages, j’avais mon petit baise-en-ville, ça a été facile de ne pas trop me laisser déborder, j’ai inventé ma propre grammaire, faite de bric et de broc, avec des choses qui fonctionnent bien et d’autres moins. Ce qui emportait le morceau, c’est l’énergie qui était derrière, je le vois bien rétrospectivement - on parle d’il y a trente ans -, ça emportait le truc, on sentait que le dessin était habité, même s’il n’était pas bien du tout, même s’il n’était pas séduisant, on sentait qu’il y avait quelqu’un qui voulait nous raconter un truc, comme si c’était la chose la plus importante au monde. C’est ce que j’aime chez tous les jeunes dessinateurs, c’est la première chose dont j’ai envie de leur parler. J’étais frappé à l’époque - j’étais complexé par mon dessin qui n’avait aucune technique - quand de grands dessinateurs que j’admirais, Gotlib, Loisel, des gens qui avaient un beau dessin, reconnus, me disaient en substance « c’est pas grave, parce que ce que tu fais, il n’y a personne d’autre qui peut le faire comme ça, ça ne ressemble à rien d’autre, et que c’est ce qui compte, que personne ne puisse le faire à ta place ». C’est une belle définition d’un auteur en général, ça m’avait beaucoup frappé, parce que j’étais toujours en train de m’excuser et, pour eux, ce n’était pas un problème que ce dessin soit de bric et de broc.

Après, les limites de mon dessin, c’est sans doute cette impression que j’ai de l’avoir poussé au-delà de ce qui m’était normalement accessible, à savoir une bande dessinée comme Là-bas. Je ne le savais pas à l’époque, mais je m’en rends compte maintenant, parce qu’il y a une espèce de gravité de l’histoire, une nécessité des décors, qui faisaient que, normalement, mon dessin ne me permettait pas de m’engager là-dedans. Mais comme je l’ignorais, j’y suis allé quand même, et je trouve avec le recul, et on me l’a confirmé, que ça fonctionne, notamment parce que le personnage principal, qui est le porteur du récit, est finalement assez proche dans sa naïveté des personnages que j’avais développés auparavant avec Raymond Calbuth et dans Les damnés de la terre associés. On retrouve chez lui cette même fraîcheur, candeur, quand il débarque dans ce monde qui n’est pas le sien, dans ce décalage constant qui est la marque de tous mes personnages, dans cette façon qu’ils ont d’être systématiquement à côté de la plaque. Il était pleinement là-dedans et j’ai donc dû avoir une empathie forte avec lui qui s’est ressentie dans l’histoire, qui m’a emporté, qui m’a donné la force.

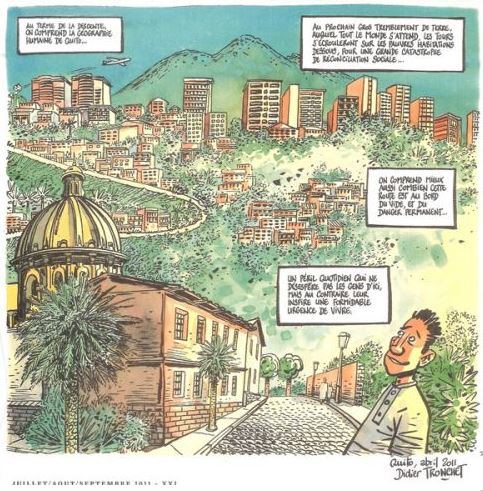

Normalement, mon dessin n’aurait pas dû me permettre ça, et c’est vrai qu’après, j’ai tenté d’autres aventures que j’ai adoré faire, mais on arrive là à l’extrême limite de ce que j’ai l’autorisation de faire, les derniers en date étant les reportages dessinées que j’ai faits pour XXI (1), où je dois raconter du réel, mettre en scène de vraies situations, et qui ont constitué pour moi un défi difficile, presque douloureux, et je ne sais pas encore ce que ça vaut, car je n’ai pas aujourd’hui le recul nécessaire. Je les ai aussi faits dans la douleur parce que c’était une commande et que je sens bien que ce n’est pas nécessairement dans mon registre, voire que c’est un peu au-delà, un peu hors-jeu comme on dit au foot. Mais comme pour le foot, si l’arbitre ne voit pas le hors-jeu et que je marque le but, le but est valable !

Normalement, mon dessin n’aurait pas dû me permettre ça, et c’est vrai qu’après, j’ai tenté d’autres aventures que j’ai adoré faire, mais on arrive là à l’extrême limite de ce que j’ai l’autorisation de faire, les derniers en date étant les reportages dessinées que j’ai faits pour XXI (1), où je dois raconter du réel, mettre en scène de vraies situations, et qui ont constitué pour moi un défi difficile, presque douloureux, et je ne sais pas encore ce que ça vaut, car je n’ai pas aujourd’hui le recul nécessaire. Je les ai aussi faits dans la douleur parce que c’était une commande et que je sens bien que ce n’est pas nécessairement dans mon registre, voire que c’est un peu au-delà, un peu hors-jeu comme on dit au foot. Mais comme pour le foot, si l’arbitre ne voit pas le hors-jeu et que je marque le but, le but est valable !

Mes limites, c’est ça, un dessin et une façon d’aborder les choses qui peut-être ne me permettent pas d’aller dans une trop grande proximité du réel ou dans les nuances que demande l’adaptation d’un livre ou des choses comme ça. Ça ne m’a pas empêché de le faire, de continuer à essayer, mais j’ai un peu perdu de la candeur dont je parlais tout à l’heure, à savoir que je suis maintenant un peu à la limite du hors-jeu.

Saviez-vous où vous alliez quand vous avez lancé la série Les damnés de la terre associés ? Pouvez-vous nous parler des débuts de la série, puis de son évolution ?

D.T. : Pour faire un très rapide résumé, j’avais juste l’envie d’aborder des thèmes douloureux de manière plaisante et je m’étais dit que ce serait vraiment marrant de raconter des histoires horribles, tragiques, d’une manière légère, presque détachée. J’adorais rire de ça. Maintenant sans doute moins - je me fais vieux -, mais à l’époque, j’aimais ce côté sale gamin, petit morveux qui vient foutre la zone là-dedans, emmerder tout le monde en disant des gros mots dans la bonne société. Déposer un gros caca sur la table alors que tout le monde a des cuillères d’argent et mange du bout des lèvres, c’était un peu ça l’esprit ! J’étais héritier des années Charlie Hebdo, Hara-Kiri, ils m’avaient ouvert en grand la porte, je me suis engouffré dedans.

Ensuite, plus j’ai développé les personnages, plus je me suis attaché à certains d’entre eux, notamment les Poissart et leurs correspondants, les Landry. Dans cette opposition basique pauvres/riches extrêmement simpliste, je trouvais qu’il y avait matière à jouer, qui plus est dans un décor qui me donnait une couleur assez intéressante : les bas-fonds de Lille, les terrains vagues, les terrils du Nord… Toute cette réputation de sinistrose, assez justifiée il faut bien le dire, m’a excité d’un point de vue visuel, parce que ça n’avait pas trop été utilisé, parce que c’était mon univers à moi, avec des gens que je connaissais, et que tout ça me donnait une certaine légitimité. Je n’étais pas un parisien qui débarquait dans le Nord, un Lauzier qui viendrait dans le Pas-de-Calais et qui croquerait tous ces gens. C’est mon milieu d’origine, je peux le faire et, même, je dois le faire.

Michael McCauley, auteur de la biographie Jim Thompson - Coucher avec le diable, écrit : « Jim Thompson ne manqua pas de remarquer la façon dont son père réagissait à l’échec et devait utiliser plus tard, à de nombreuses reprises, cette jovialité simulée, volontiers blagueuse, pour masquer la « volonté brisée » de certains des personnages qu’il campait ». Cette manière de réagir est presque une constante chez vos personnages, pourquoi ?

D.T. : Alors, je ne connais pas Jim Thompson, mais je me reconnais assez bien là-dedans pour plusieurs raisons. De la part du père de l’auteur, comme de mes personnages, je trouve que c’est une belle manière de prendre les choses, il y a une politesse à ne pas s’apitoyer sur l’échec, à ne pas se poser en victime, à ne pas aller chercher des responsables, des bourreaux, mais à transformer ça en une espèce de blague. Je ne dis pas que je suis capable de faire ça dans la vie - certainement pas d’ailleurs, dans la vie je suis un être assez normal -, mais c’est comme si mes personnages avaient une leçon à me donner. Souvent, les personnages ont des leçons à nous renvoyer à notre insu, comme si notre inconscient était mis en scène tout seul, sous forme de dessin, un peu comme un rêve. D’ailleurs, c’est un peu ça, la bande dessinée : un rêve plus ou moins maîtrisé, qui aurait deux, trois petites choses à nous dire dont on se souviendrait vaguement au réveil sans réellement les comprendre.

Les personnages des Damnés de la terre associés, un peu à l’instar de Jean-Claude Tergal et, dans une autre catégorie, Raymond Calbuth, semblent, quoi qu’ils fassent, voués à l’échec. Un peu comme s’ils étaient maudits, comme si leur destinée était prédéterminée, cela alors qu’ils se démènent. Pourquoi cet acharnement ? Un exorcisme ?

D.T. : Oui, sans doute que toute œuvre dessinée est une forme d’exorcisme, ce sont toutes les choses non résolues qui remontent et qui prennent une forme narrative particulière. Je reviens sur l’idée du rêve, c’est pareil, sans doute le côté un peu nécessaire de ces choses-là. J’ai sans doute été un gamin un peu complexé par rapport à d’autres plus forts, plus gros, plus grande-gueule. Je ne devais pas être grande-gueule quand j’étais gamin, je trouvais toujours la bonne répartie, mais deux jours plus tard…

J’en ai conçu une sorte de défaitisme, de fatalité, qui ont imprégné mes personnages, mais après, et c’est là toute la force de l’exorcisme - on pourrait parler de sublimation -, ils parviennent à dépasser cette problématique et la transforment. C’est-à-dire que je leur confie une matière première assez lourde, assez tragique, radioactive, et ils n’en font qu’à leur tête, et c’est là qu’une grande partie de l’œuvre m’échappe. Ils sont plus libres que l’on ne le croit, de ce cadeau empoisonné initial, de cette pesanteur, ils en font quelque chose de positif qui me rend meilleur, au sens un peu plus capable de vivre. Raymond Calbuth, confiné dans un appartement, en a fait un terrain de jeu formidable où chaque jour est différent. Il a transformé un handicap, à savoir son enfermement, en un lieu de grande liberté intérieure. La leçon qu’il me donne, le brave Raymond, c’est que si mon regard est différent, ma vie l’est aussi. Tout ce qui peut transformer un handicap en avantage, j’adore ça ! Transformer mon dessin un peu coincé, pas du tout élégant, en un moyen de raconter des choses et de les rendre finalement très personnelles, c’est aussi un genre d’entourloupe que j’adore.

Jean-Claude Tergal, son premier album s’intitule Jean-Claude Tergal garde le moral et tout est déjà là, dans le titre. C’est un garçon qui va subir les pires avanies, mais avec une bonne humeur qui ne va pas se démentir, il ne va pas baisser les bras, jamais. Moi, je suis incapable d’aller au casse-pipe comme il le fait, la première défaite m’est fatale : je rentre chez moi et c’est fini. Lui, il repart à l’assaut. De tous ces déboires, il n’en a pas fait quelque chose de très handicapant qui l’empêcherait d’avancer ou de tenter des trucs, et ça c’est formidable.

J’ai de l’admiration pour tous ces personnages dont je viens de parler, j’ai de l’affection pour eux, je pense qu’ils ont une propre autonomie, qu’ils ont réussi à changer le plomb en or. En partant de moi et en revenant à moi, ce dont ils ont été chargés est revenu plus fort qu’au départ.

(1) Les vertiges de Quito, L'Amazonie et le diplomate et Bolivie, le lac de sel