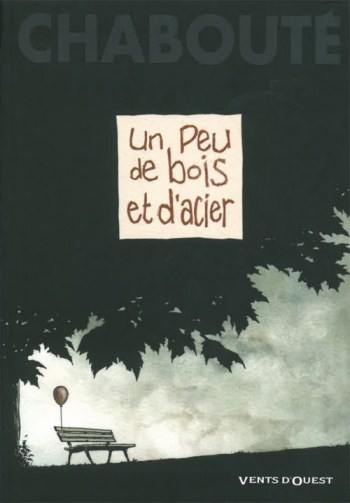

Un banc comme héros d'une histoire ? Seul Christophe Chabouté pouvait l'imaginer et, surtout, le mettre en œuvre dans un pavé de plus de trois cents pages. Même s'il s'en défend, il devient au fil des années un spécialiste de la bande dessinée muette mais aussi l'un des maîtres du noir et blanc. Un entretien réalisé lors du festival de Saint Malo permet d'en savoir un peu plus sur cet auteur attachant. L'occasion, également, de prendre quelques nouvelles du banc !

Un banc comme héros d'une histoire ? Seul Christophe Chabouté pouvait l'imaginer et, surtout, le mettre en œuvre dans un pavé de plus de trois cents pages. Même s'il s'en défend, il devient au fil des années un spécialiste de la bande dessinée muette mais aussi l'un des maîtres du noir et blanc. Un entretien réalisé lors du festival de Saint Malo permet d'en savoir un peu plus sur cet auteur attachant. L'occasion, également, de prendre quelques nouvelles du banc !Ça y est ! On a enfin retrouvé le banc d'Un Îlot de Bonheur ? (sourire) Est-ce cet album qui vous a donné envie d'écrire Un Peu de Bois et d'Acier ?

Il y a beaucoup de bancs qui reviennent dans mes bouquins. Là, il est devenu le héros du livre. Le défi était de le rendre important. Je ne sais pas pourquoi j’accroche autant sur cet objet, peut-être parce qu’il est ouvert à plein de trucs, qu’il peut s’y passer plein de choses. C’est peut-être aussi parce qu’il symbolise le moment où l’on peut s’arrêter pour regarder, pour se poser, chose que je ne sais pas forcément faire.

Pourquoi avoir choisi le banc comme lieu de rencontre ?

Les saynètes sont issues de plein de petites notes que j’ai constituées dans des salles d’attente, des arrêts de bus… tous les endroits où les gens se posent. L’intérêt du banc, c’est qu’on peut ne rien y faire. Il m’est arrivé de m’asseoir sur un banc tout en regardant ce qu’il se passait autour de moi. Alors qu’en général, où que l’on soit, il faut toujours faire quelque chose, être productif.

Êtes-vous désormais LE spécialiste de la BD muette ? (sourire)

Êtes-vous désormais LE spécialiste de la BD muette ? (sourire)Un Peu de Bois et d’Acier n’est pas vraiment une BD muette. Si j’ai bien fait mon boulot, le lecteur fera lui-même ses propres dialogues. Il faut poser la question aux lecteurs. Je donne des pistes et je laisse le soin à chacun de s’engouffrer dans l’histoire. Je suis vraiment allé à l’essentiel, avec très peu de décors, pour que l’imagination travaille. C’est une vraie scène de théâtre : les personnages rentrent d’un côté, ils sortent de l’autre. Ce genre de bouquin demande à être ouvert. Si je le canalise, ça ne fonctionne pas. Je prends souvent l’exemple du roman et de la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée à longueur de journée, et quand j’ai envie de me reposer, je lis des romans, car je n’ai pas envie d’images toutes faites, je veux les imaginer. Avec Un Peu de Bois et d’Acier, j’ai essayé de faire reconstituer un texte par les lecteurs à travers des images.

Imaginer des vies qui se croisent sur devant un banc, à l’extérieur, alors que les gens sortent de moins en moins de chez eux, quel joli paradoxe…

L’idée était surtout d’essayer de prendre le temps de ne rien faire, de travailler sur la futilité, de rentre étonnant le quotidien, d’arriver à tenir trois cents pages sans accident de voiture, sans personne qui ne se tire dessus. J’ai au contraire essayé de rendre amusant un chien qui pisse contre un banc ou le bruit d’une feuille morte qui tombe. On se fout d’une personne qui s’assoit sur un banc. Par contre, si on commence à s’intéresser à ce qu’il regarde, à ce qu’il pense… tout devient différent. La première chose que l’on fait quand on regarde un gars en train de lire sur un banc, c’est d’essayer de regarder ce qu’il lit. À partir de ça, on essaie d’imaginer la personne, à quoi il pense, où il va, pourquoi il est là… Ce bouquin est une succession de ces petites histoires. Ce que j’ai essayé de faire, c’est de raconter trois cents histoires en une seule. Il y a des gens qui viennent, d’autres qui ne reviennent pas. Certains passent sans ne rien faire, d’autres ont l’air de ne rien faire alors qu’ils font plein de choses… J’essaie de jouer avec le lecteur à ce niveau-là. Il faut caler ce genre de scénario comme un polar, sinon ça ne tient pas la route.

Le chien a un double rôle, celui du running gag mais aussi celui de symboliser la répétition des situations…

C’est aussi une manière de rendre le banc important car il lui pisse dessus pendant des années…

Avez-vous imaginé une bande son ou l'ambiance sonore est-elle constituée de bruits de gravier, de feuilles, de conversations feutrées, d'éclats de voix et de silences ?

C’est difficile d’imaginer de la musique pour un bouquin comme celui-ci… Ce serait du Bill Evans ou quelque chose dans le style. S’il devait y avoir une ambiance sonore, ce serait une bande son à la Tati. D’ailleurs, il a été un modèle pour ce livre, comme tous ceux qui ont fait du mime comme Chaplin ou Buster Keaton.

Y a-t-il une dimension d’"exercice de style" dans cet album ?

C’est une espèce de huis clos. Je parle pendant trois cents pages de la même chose en lui tournant autour. Je ne voulais pas montrer de décor car je ne souhaitais pas situer le lieu. Ça se passe où ? Dans un jardin public, près d’une route… ?

C’est le banc qu’il y a à côté de chez moi. (sourire)

C’est le banc qu’il y a à côté de chez moi. (sourire)Exactement. J’ai aussi le même près de chez moi. (sourire) Le fait de ne pas mettre de dialogues est une nécessité. Je dis plein de choses sans une ligne de texte. Au niveau des contraintes, il faut sans cesse faire bouger la caméra autour du banc. Je n’ai pas eu de difficultés à mettre ce bouquin en scène. Cela ne m’a pas gêné d’être tout le temps au même endroit. Je suis allé à l’essentiel sans trop en montrer. C’est un livre qui pourrait facilement être adapté au théâtre.

Le contraste entre le noir et le blanc est encore plus fort que d’habitude…

Ce n’est pas le genre d’histoires où je peux faire des effets de noir et blanc. J’ai fait d’autres bouquins dont l’ambiance, un peu fantastique, s’y prêtait bien. Le livre est très clair, c’est vrai.

Le banc existe-t-il ou vous êtes-vous servi de plusieurs autres bancs pour en réaliser ce modèle ?

Il existe. Il n’a pas été remplacé comme dans le livre. En revanche, il existe les deux modèles de banc. Le moderne est à trois cents mètres de chez moi et il est très laid.

Avez-vous eu des échos sur cette nouvelle « race » de banc ?

(sourire) Non. Mais le jour où je croiserai le maire de mon village, je lui demanderai.

Il est en tout cas beaucoup moins accueillant que l’ancienne génération…

Ce sont des habitués qui utilisent les vieux bancs. Il y a un côté traditionnel. Le nouveau banc est en béton, on ne peut pas s’allonger dessus. On n’a pas envie d’y rester. Je ne vois pas de trucs se passer là-dessus.

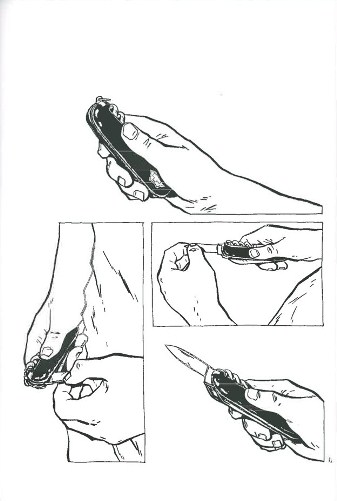

Envisagez-vous de revenir vers le polar ?

Oui, je suis en train de travailler sur un nouveau truc. Mais je n’ai pas l’habitude de raconter mes histoires à haute voix. Je me les raconte en dessinant. J’essaie toujours d’arriver là où l’on ne m’attend pas, de me bousculer pour ne pas refaire ce que j’ai déjà fait, de me lancer de nouveaux défis. C’est aussi le problème de travailler tout seul, prendre le risque de tourner en rond. Les choses qui me correspondent sont toujours du quotidien décalé ou fantastique.

Travaillez-vous sur plusieurs projets simultanément ou les prenez-vous les uns après les autres ?

Je plante plein de petites graines. Je prends des notes, écris des idées dans des coins et les laisse germer pour qu’elles s’étoffent au fur et à mesure. En général, quand je démarre un bouquin, j’ai un début et une fin précise, tout en sachant à peu près ce que je vais faire au milieu. Ensuite, je me consacre exclusivement au projet en cours, sinon je m’éparpille.

Donc, pour Un Peu de Bois et d’Acier, vous aviez le début et la fin tout en sachant à peu près l’espace qu’il vous fallait entre les deux…

Je savais qu’il allait faire entre trois cents et quatre cents pages. Un fois le découpage fait, je me plante en général de dix ou quinze planches. Je savais comment j’allais démarrer et je savais comment j’allais finir. Une des scènes très précises que j’avais du milieu du bouquin est celle du flic et du clochard et de la canne à pêche. C’est une scène charnière du livre.

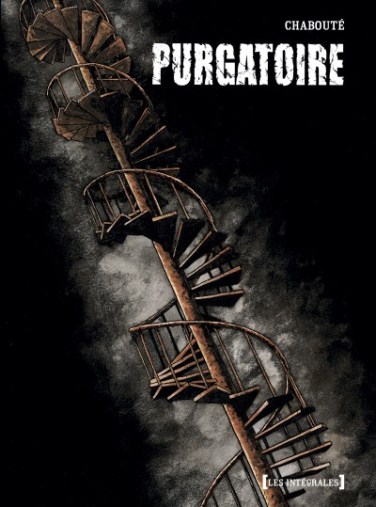

Et refaire une série comme Purgatoire ?

Et refaire une série comme Purgatoire ?Je ne sais pas… Je ferai une série si l’histoire demande une série. Je ferai de la couleur si l’histoire demande de la couleur. Je ferai de la grosse pagination si l’histoire demande de la grosse pagination… J’ai cette chance avec Vents d’Ouest, ils me font confiance. Je peux adapter le format et le look du livre à l’histoire que je raconte, c’est royal. Je mets toujours l’outil au service du récit.