Sébastien, après Ma vie de zombie et Avec les morts, vous sortez de nouveau un album dans lequel apparaît un revenant. Souhaitez-vous devenir le Romero du 9ème Art ou créer une collection « Morts-Vivants » chez Ankama ?

Sébastien, après Ma vie de zombie et Avec les morts, vous sortez de nouveau un album dans lequel apparaît un revenant. Souhaitez-vous devenir le Romero du 9ème Art ou créer une collection « Morts-Vivants » chez Ankama ?Sébastien Viozat : Il y a quand même peu de morts-vivants dans Tortuga, même si c’est une évocation qui a son importance. Je n’en dis pas trop, sinon je vais dénaturer l’histoire. Effectivement, il y a une attirance pour tout ce qui est « mort » et « non mort ». Il doit sans doute y avoir dans mon enfance un lien qu’il faut que je creuse pour ressortir tout ça. C’est vrai que tout ça me fascine. C’est un univers très riche que l’on peut décliner de différentes façons, en le mettant en avant ou simplement en toile de fond. Au fur et à mesure que j’écris des bouquins, je m’aperçois que je reviens naturellement vers ce thème et que j’ai besoin de le faire tant que je n’en aurai pas fait le tour. Mais dans les prochains albums, il n’y aura pas de morts-vivants, il me semble. (sourire)

L’île de Tortuga, c’est plutôt un clin d’œil à Pirates des Caraïbes ou au super nanar des années 60 Pirates of Tortuga ?

SV : À la base, il y a surtout une envie de faire une histoire de pirates, ce qui est un rêve de petit garçon. Puis, il y a Pirates de Polanski qui m’a vraiment mis une grosse claque. L’île de la Tortue était au XVIIème siècle un incroyable carrefour d’échanges alors qu’elle est devenue aujourd’hui un lieu peu touristique. Il y a eu huit versions du synopsis de Tortuga dont la première remonte bien avant le film Pirates des Caraïbes. Évidemment, le film ayant été un gros rouleau-compresseur hollywoodien, dès qu’on voit un bateau qui a de la gueule, un peu fantôme, on pense au Black Pearl. Je ne revendique aucun lien de paternité avec ce film, non pas que je le méprise, mais je préfère largement le film de Polanski.

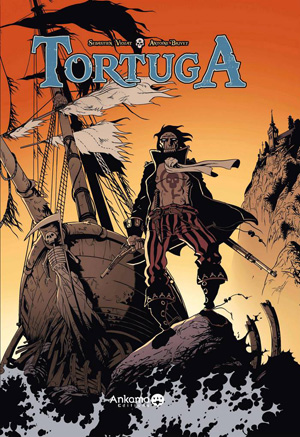

Tortuga est une histoire de pirates mais aussi le terrain d’affrontement de deux croyances, la culture vaudou, incarnée par le Baron Samedi, et l’Ankou…

SV : Oui. Il y a une opposition entre les espagnols et leur technologie d’avant-garde, qui leur ont permis de faire main-basse sur les Caraïbes (bien plus que dans le « vrai » XVIIème siècle, Tortuga reste une uchronie.) et puis la flibuste, très aidée par les traditions Vaudou. C’était une façon d’opposer la sorcellerie à la technologie. Ça fait très « héroïc-fantasy » quand on dit ça comme ça.(sourire) Mais c’est distillé de façon un peu moins binaire tout au long du récit.

À la lecture de Tortuga, on a l’impression de nombreux changements de cap, notamment celui qui marque la disparition subite de Marie la Rouge en début d’album…

SV : Oui, je travaille énormément sur le tempo quand je fais des synopsis. J’essaie de beaucoup travailler l’introduction et la conclusion, car l’intro permet de faire rentrer le lecteur dans le récit et la conclusion pousse à avoir envie de lire la suite. Puis, je travaille le milieu par séquence, par tempo, par inspiration. Il y a une énorme respiration après la première scène, qui est quand même assez brutale, et on prend le temps de présenter les personnages, de les poser, puis on monte en pression jusqu’au fameux duel sur le galion espagnol. La fin est menée tambour battant avec un gros cliffhanger. J’ai essayé de travailler le tempo à ce niveau-là : une belle montée de départ, une redescente, puis une fin en apothéose. Concernant, Marie la Rouge, elle deviendra un personnage important dans le deuxième tome après sa fuite vers Pointe Noire.

Antoine, le dessin fait immédiatement penser à Mignola. A-t-il été une source d’inspiration pour vous ?

Antoine Brivet : Ça l’a été au départ, oui. J’essaie petit à petit de m’en écarter. Pour tout ce qui est « clair-obscur », il a été une référence, bien que ce ne soit pas la seule.

SV : Un jour Antoine m’a demandé : « Alors, tu le veux comment ton Baron Samedi » ? J’en voulais une représentation très classique inspiré par un James Bond, entre la pure croyance vaudou et quelqu’un qu’on pourrait prendre pour un « vrai gars », style un sorcier qui se prend pour le Baron Samedi. Antoine a fait un super boulot sur ce personnage. Quant à Valverde, il ressemble beaucoup à l’espagnol, héros du Pirates de Polanski. C’est un personnage très cabotin, très imbu de lui-même. On a envie de l’abattre mais, en même temps, il en devient si attachant qu’on a pas envie de le voir mourir. Dans le tome 2, sa folie empire…

Qui est à l’origine de la création du bateau à tunnel à vent ?

AB : Tous les deux. Sébastien m’a proposé l’idée, puis j’ai fait des recherches, et je l’ai mise en images. Toute la BD a fonctionné de cette façon. Je faisais quelque chose, puis je lui montrais. Internet nous permettait d’avoir des retours assez rapides.

Ce premier plan, vertigineux, en guise d’ouverture, permettant une immersion totale dans l’album, a-t-il été évident dès le départ ?

AB : Non. J’ai dû en faire trois ou quatre avant d’arriver à ce résultat.

SV : D’autant qu’on s’en est servi pour présenter le projet à l’éditeur. Donc, il fallait que ce soit vraiment nickel. J’avoue que j’aime bien commencer les albums par une pleine page aérienne. Quand j’ouvre une BD, je trouve ça très flatteur. « Immersion » est le mot qui convient parfaitement. On place tout de suite le lecteur dans une position privilégiée. Le fait de lui offrir ce point de vue permet d’un seul coup d’œil de bien situer l’action, les personnages, de placer une ambiance.

C’est un effet de style à double tranchant. Car on se dit que si on passe autant de temps pour chaque page de l’album, on va mettre un sacré bout de temps pour le lire.

SV : On peut aussi se dire qu’on en a pour notre argent. (sourire)

AB : C’est aussi parce qu’il n’y a pas d’action qu’on y passe autant de temps. Les pages suivantes se lisent beaucoup plus rapidement.

SV : Il y a aussi les lecteurs avertis qui vont passer du temps sur la planche et puis ceux qui vont démarrer cash sur l’histoire, puis revenir plus tard sur les cases qui leur ont parlé graphiquement. Je suis plutôt un lecteur de cette dernière catégorie. Je m’intéresse d’abord à l’histoire, je vais la lire pour découvrir le tempo, pour voir comment c’est goupillé. Seulement après, je reprendrai le bouquin pour y découvrir les détails.

Comment avez-vous réussi à faire cohabiter deux styles aussi différents que la peinture et celui de la bande dessinée ?(NDLR : référence à la galerie de portraits de la demeure de Valverde)

AB : Je ne sais pas. Cela s’est imposé naturellement. J’ai essayé, et j’y suis arrivé assez facilement.

SV : Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on travaille dans un atelier virtuel sur internet avec d’autres auteurs de bande dessinée. Quand on a des doutes, on montre nos planches en demandant « qu’est-ce que vous en pensez ? ». Là, on a eu des retours positifs avec simplement une petite interrogation sur la mise en couleurs. Puis, le travail de Virginie Blancher a convaincu tout le monde. Tout s’est très bien passé.

Antoine, comment arrivez-vous à concilier le métier de professeur des écoles et celui d’auteur de bande dessinée.

AB : Je ne dors pas beaucoup. (sourire) Il faut dire que je n’enseigne qu’à mi-temps. Je partage mon temps en trois : famille-dessin-école.

Seulement deux tomes pour explorer l'univers de Tortuga ?

SV : Oui, deux tomes. Le prochain fera 110 planches et conclura l’histoire. Je ne suis pas tellement pour « la vie artificielle » des projets. C'est-à-dire que je préfère savoir déjà à l’origine le nombre de tomes que comportera la série plutôt que d’attendre de savoir si le premier tome a marché ou pas avant d’envisager une suite. Si jamais on continue l’aventure Tortuga au-delà du tome 2, on fera autre chose, un spin off peut-être. Ce ne sera pas du style : « Alors, on s’en était arrêté où au tome 2 ? Il était mort mais en fait pas vraiment…etc… »

Remarquez, la mort, avec vous, on n'y croit plus ! (sourire)

SV : (rires)

Quand devrait sortir le tome 2 ?

AB : En principe, à la fin de l’année 2011.

SV : Un tome qui devrait bouger pas mal.

Pouvez-vous nous dire deux mots de votre projet L’ours-lune dans la collection 1800 de chez Soleil ?

SV : C’est Florent Bossard, un jeune auteur, qui réalisera le dessin et les couleurs. Ce sont deux tomes de 46 planches dont le premier devrait sortir fin 2011. L’action se passe dans un fort de l’Union en Sierra Nevada dans les montagnes enneigées, juste après la fin de la guerre de Sécession. Les personnages sont bloqués dans le fort depuis des années, avec des indiens et des chercheurs d’or tout autour. Le lieu est un bon vieux lupanar dans lequel on joue, on boit, on se distrait. Un jour, un soldat découvre un capitaine de l’Union à moitié congelé dans la neige. Personne ne sait d’où il vient, d’où il sort. Le soldat récupère le corps et il tombe sur quelqu’un de taciturne, lunatique, presque violent qui va reprendre petit à petit le contrôle du fort avec, d’un côté, les soldats qui souhaitaient un retour à l’ordre, puis, de l'autre, ceux qui veulent le balancer dans un lac gelé pour s’en débarrasser définitivement. C’est toute cette tension que je raconte dans cette histoire avec aussi les indiens qui commencent à s’énerver, du fantastique aussi, mais... pas de morts-vivants. (rires)

Aucun personnage célèbre du XIXème, contrairement aux autres albums de la collection 1800 ?

SV : Non, c’est vrai. Un film m’a inspiré cette histoire, c’est Vorace (NDLR film américain d'Antonio Bird - 1999). J’ai beaucoup aimé le fait d’isoler quelques hommes dans un endroit perdu où il n’y a vraiment rien à faire et voir comment ils évoluent quand on vient introduire un grain de sable. On est vraiment dans une fiction. Seuls le lac et les tribus indiennes sont authentiques.