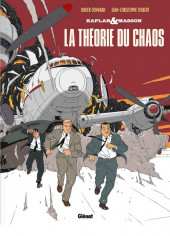

Un duo de personnages, des agents secrets évoluant en pleine période de la Guerre Froide et un dessin tout en ligne claire, ça rappelle forcément quelque chose. Pourtant, la comparaison avec la célèbre série de E.P. Jacobs s’arrête là, Kaplan & Masson s’affranchissant très rapidement de cette tutelle. Jean-Christophe Thibert revient sur la genèse de la Théorie du Chaos mais également sur son parcours, atypique, de dessinateur de bande dessinée, commencé il y a quelques années avec le Marteau des Sorcières.

Un duo de personnages, des agents secrets évoluant en pleine période de la Guerre Froide et un dessin tout en ligne claire, ça rappelle forcément quelque chose. Pourtant, la comparaison avec la célèbre série de E.P. Jacobs s’arrête là, Kaplan & Masson s’affranchissant très rapidement de cette tutelle. Jean-Christophe Thibert revient sur la genèse de la Théorie du Chaos mais également sur son parcours, atypique, de dessinateur de bande dessinée, commencé il y a quelques années avec le Marteau des Sorcières. Six années se sont déjà écoulées depuis la sortie de votre premier album en 2003…

C’était effectivement le premier tome du Marteau des Sorcières, déjà chez Glénat. Tout ça remonte à loin car je suis un lent, je passe énormément de temps sur chaque album. J'avais passé deux ans dessus. Pour le deuxième album (le tome 2 du Marteau des Sorcières), trois ans. Et celui-ci, le premier tome de Kaplan & Masson, un an et demi.

Peut-on dire que la bande dessinée a été, pour vous, une vocation tardive ?

Oui, très tardive. Au départ, c’est même une sollicitation plus qu’une volonté. J’avais aimé la bande dessinée jusqu’à l’adolescence, j’en avais beaucoup lu. Puis j’ai dessiné, mais dans un autre domaine que la BD. Je ne m’en jugeais tout simplement pas capable. J’ai alors bossé dans la publicité, j’ai fait beaucoup de storyboards. C’est en travaillant pour un éditeur généraliste jeunesse, chez Magnard, que j’ai rencontré mon premier scénariste, Siro, qui travaillait pour cette même maison. Il m’a fait rencontrer Didier Convard, à l’époque directeur de la collection de la Loge Noire. Il y avait un projet pour moi car ils s’intéressaient à mon style de dessin, ce qui m’avait complètement étonné. En plus, c’était un projet pour adulte, le Marteau des Sorcières. Ils étaient vraiment partants pour bosser avec moi, c’était pratiquement du clé en main. J’ai ainsi quitté le confort financier de la pub pour tenter l’aventure. Ça a été très rapidement une vraie passion de travailler dans ce domaine. La BD reste pour moi, même aujourd’hui, une aventure.

La pub, est-ce donc terminé ?

Oui, mais surtout pour une question de planning. Je n’en ai plus du tout le temps. Je bossais encore dans la pub quand je faisais ma première série. Désormais, avec Kaplan & Masson, les enjeux financiers sont beaucoup trop importants pour que je continue à faire autre chose à côté. Je suis obligé de me consacrer uniquement à la bande dessinée. Encore une fois, je suis un dessinateur très lent qui me documente aussi beaucoup. Je ne peux donc pas me permettre de travailler à côté.

Les styles graphiques de vos trois albums sont très différents...

C’est le fait justement d’avoir commencé très tardivement qui m’a obligé à concentrer ce que certains mettent dix années à développer. J’ai été obligé de le faire très rapidement. Dans le premier tome du Marteau des Sorcières, il y a encore un style qui est très marqué par l’illustration pour enfants. Pour le deuxième tome, le style est déjà beaucoup plus adulte mais il est en couleurs directes. Ce qui fait encore une très grosse différence avec la Théorie du Chaos dans lequel j’abandonne complètement la couleur pour ne faire que de la ligne claire, qui était le trait idéal pour ce type de récit.

La ligne claire, c’est donc désormais votre style ou uniquement celui de Kaplan & Masson ?

Je pense avoir désormais trouvé mon style, mon plaisir de dessinateur est là-dedans. La couleur directe, ça m’a intéressé de le faire. J’ai trouvé que c’était un vrai challenge de graphiste mais ça prend trop de temps, c’est épuisant. L’avantage de la ligne claire pour ce type d’album, c’est qu’en étant très dépouillée, elle souligne parfaitement le mouvement des personnages et donne beaucoup plus de dynamisme au récit. Je suis donc à la fois beaucoup plus épanoui en tant que dessinateur, mais en plus, ça colle parfaitement bien à ce type d’histoires, sur lequel je compte bien rester (années 50, suspense, thriller…) Je me sens désormais beaucoup moins intéressé par le côté fantastique qui existait dans le Marteau des Sorcières. Ce n’était finalement pas tout à fait ma tasse de thé.

Il existe néanmoins une constante graphique depuis votre premier album : les nez forts…

Il existe néanmoins une constante graphique depuis votre premier album : les nez forts…C’est vrai… Mais je commence déjà à affiner. Comme tous les personnages de BD, ceux de Kaplan & Masson sont amenés à évoluer. Ils commencent d’ailleurs à évoluer dès le deuxième tome sur lequel je travaille. J’ai toujours aimé dessiner les nez forts, mes personnages sont tous plus ou moins catcheurs, plus ou moins boxeurs pour les gardes du corps, les agents secrets… Ce sont donc des visages assez marqués.

La mise en couleurs a été confiée à quelqu’un d’autre. Est-ce uniquement une question de temps ?

C’est une question de temps, oui. Mais c’est aussi une question de technique, la ligne claire et la couleur en aplats, c’est une vraie discipline en soi. Je ne voulais pas me lancer là-dedans car, ne travaillant pas sur ordinateur, j’aurais été obligé de le faire en méthode traditionnelle donc avec des encres. Ça aurait été un travail énorme. Et puis, on a trouvé un coloriste génial, Pixel Vengeur.

Quelles ont-été vos sources de documentation pour Kaplan & Masson ?

Dans les récits de Didier Convard, il faut sans arrêt trouver de la documentation. Un exemple : à moment donné, un facteur frappe à la porte de Masson. Il fallait donc que je trouve absolument un uniforme d’un facteur des années 50. Tout ça, c’est un travail qui est fait en bibliothèque ou sur internet. Pour la documentation technique (voitures, avions…), je l’ai commandé directement aux États-Unis ou en Angleterre, où les informations sont beaucoup plus détaillées qu’en France. On peut y voir l’intérieur de l’appareil, le moteur dans ses moindres détails… C’est indispensable dans un album où il y a autant d’avions. Il faut aussi être exact pour les uniformes des hôtesses de l’air… C’est un énorme travail de documentation. Ce qui sauve désormais un dessinateur, c’est internet.

Kaplan & Masson a donc nécessité plus de recherches documentaires qu’une série fantastique-médiévale comme le Marteau des Sorcières ?

Franchement, oui. Pratiquement le double de temps en recherches documentaires. Maintenant, c’est vrai que c’est un acquis. Toute la documentation que j’ai accumulée pour le premier tome de Kaplan & Masson, je la garde évidemment pour tous les autres albums de la série. Quoique… La découverte du scénario amène souvent de nouveaux objets de recherche. Par exemple, dans le deuxième tome qui porte le titre d’Il faut sauver Hitler, il va y avoir à un moment du récit un Berlin envahi par les troupes de l’Armée Rouge. Ce qui signifie de nouvelles recherches sur le Berlin de l’époque, sur les uniformes des troupes de l’Armée Rouge mais aussi sur les uniformes nazis… A chaque fois on se dit « Ça y est, j’ai tout en doc », mais à chaque fois, il y a tout de même un travail énorme à faire.

Quand on lit pour la première fois Kaplan & Masson on ne peut s’empêcher de penser à Blake à Mortimer. C’est une référence directe à Jacobs ou plutôt une nécessité par rapport à l’époque à laquelle se déroule le récit ?

C’est un peu tout ça à la fois. Jacobs est un auteur que j’ai vraiment admiré, et que d’ailleurs j’admire toujours. C’est l’époque qui veut ça, aussi. Même si Blake et Mortimer était un exemple pour nous, on cherche petit à petit avec Didier Convard à se libérer de cette tutelle. Je pense qu’il y a une influence beaucoup plus importante dans l’album que celle de Jacobs, c’est celle d’Hitchcock. Évidemment, ce qui rappelle Blake et Mortimer, c’est le duo de personnages. Malgré tout, on est très français, toutes nos influences sont très marquées « France des années 50 », il n’y a aucun anglicisme. Si ce n’était ce binôme, on est plus du côté Hitchcock et des films noirs des années 50, que de Blake et Mortimer, qui malgré tout le génie de Jacobs, a quand même un peu vieilli. C’est un premier tome dans lequel on pose des jalons, sans forcément complètement révolutionner le genre. Dès le deuxième album, on sentira beaucoup moins l’influence de Jacobs. Je me demande même si les lecteurs continueront à nous la rappeler.

Avez-vous une idée de l’évolution de Kaplan & Masson : plutôt une série de one-shots ou une histoire basée sur un fil rouge ?

Avec Didier, nous sommes très attachés aux one-shots. Je pense que les lecteurs s’y retrouvent aussi. Ils en ont assez des séries très longues qui finissent par s’épuiser avec une qualité inégale, des successions d’albums un peu moyens… celles qui ne se terminent pas à cause d’un succès qui n’est pas au rendez-vous. Par ailleurs, on ne s’interdit pas avec Didier, si le scénario s’y prête, de prévoir pour un album ou deux, une pagination beaucoup plus importante.

Kaplan & Masson est d’ailleurs une série qui se prête très bien à « une mission par album ». Avez-vous prévu de faire voyager vos personnages ?

Oui, absolument. Par exemple, lors du deuxième album, on part en Italie, à Rome. Par ailleurs, le scénario du troisième tome est lui aussi quasiment bouclé. On se dirige, pour la suite, vers des histoires qui parlent beaucoup plus de la guerre froide, de la confrontation des blocs.

Participez-vous également au scénario ?

Participez-vous également au scénario ?Sur le deuxième tome, peu. Sur le troisième, un peu plus. Le niveau d’intervention est encore à définir avec Didier, par exemple au niveau des dialogues. De toute façon, c’est une collaboration. Didier a son mot à dire sur le dessin. C’est son rôle mais aussi son expérience, tout son savoir-faire. Ce sont des albums qui s’élaborent ensemble, d’abord sur une table, au resto par exemple. Malgré tout son succès, Didier reste un scénariste très ouvert, aux nouvelles idées, aux nouvelles formes… Pour tout ça, c’est vraiment un bonheur de bosser avec lui.

Comment Didier Convard en est-il venu à vous proposer ce projet, sachant que la ligne claire n’était pas, a priori, votre style de dessin ?

Didier m’a toujours dit, même quand je bossais sur le Marteau des Sorcières, que sous la densité de ma couleur directe, il y avait de la ligne claire. Il me disait aussi sans arrêt qu’un jour, je reprendrai Blake et Mortimer. Je n’y croyais pas du tout. Je pensais surtout que c’était pour faire plaisir au débutant que j’étais à l’époque. (sourire) Pourtant, cette idée ne l’a jamais quitté. Quand il m’a proposé la Théorie du Chaos, pour lui c’était très clair : il fallait que je laisse tomber la couleur directe pour ne faire que de la ligne claire.

D’autres projets BD à part la suite de Kaplan & Masson ?

Non. Tout ça me prend tellement de temps que je ne peux pas me consacrer à autre chose. Je pense qu’un album n’est jamais parfait, loin de là. Kaplan & Masson me demande encore énormément d’efforts, beaucoup de travail.

Les éditions Glénat ont fêté leurs 40 ans à Saint-Malo. Que représente pour vous cet éditeur dans le paysage de la bande dessinée d’aujourd’hui ?

Évidemment, on ne peut pas dire du mal de son éditeur. (sourire) Je trouve le parcours de Jacques Glénat à la fois étonnant et admirable. C’est quelqu’un d’obstiné, de fidèle, qui croit en ses auteurs, qui les soutient mordicus, malgré parfois les insuccès. On sent réellement, en tant qu’auteur, sa passion. Je suis aujourd’hui très fier de bosser chez Glénat. Je trouve que c’est un éditeur à la fois grand public mais qui peut aussi chercher des auteurs beaucoup plus « artiste » que moi, qui ont un style beaucoup plus personnel. Jacques Glénat ne recule jamais devant rien.

Si vous deviez citer un album des éditions Glénat…

Certainement tous les Loisel mais aussi Il était une fois en France qui est une réussite extraordinaire et qui représente un véritable renouveau. C’est à la fois super classique, super intelligent mais aussi super documenté et magnifiquement dessiné. Cela incarne à la fois le talent de découvreur de Jacques Glénat mais aussi la qualité des auteurs présents chez cet éditeur.