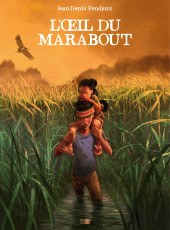

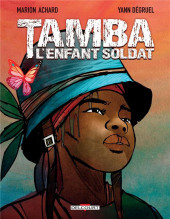

À bord de l’avion qui amorce sa descente, Nialony regarde par le hublot. Elle y découvre l’immense camp de Bentiu. Après plusieurs années séparée de sa famille, à la suite du début de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, la petite fille va enfin la retrouver, notamment son grand frère Georges… mais aussi découvrir la dureté de la vie dans un camp de réfugiés. Voici comment Jean-Denis Pendanx a choisi de partager ce qu’il a vu et vécu lors d’un séjour humanitaire sur place. Avec un regard touchant et humaniste, l’auteur déploie sa fiction sans oublier de mettre en lumière le quotidien des réfugiés et l’action des organisations humanitaires engagées sur place. Parmi elles, l’UNICEF, qui se mobilise depuis de nombreuses années, notamment pour défendre les enfants soldats et ceux affectés par les conflits à travers le monde (en 2022, l’UNICEF et ses partenaires ont fourni à plus de 12 460 enfants un soutien à la réintégration ou à la protection). Alors que le 12 février marquait la Journée internationale des enfants soldats, des milliers de garçons et de filles sont encore enrôlés de force dans les groupes armés. Une réalité sur laquelle se penche avec pudeur l’auteur de L’Œil du marabout, bande dessinée dont 0,80€ du prix de vente de chaque album sont reversés à l’UNICEF.

Rapidement, la lecture de l’album donne le sentiment que vous êtes allé sur place. Ce sentiment est confirmé dans les explications données à la fin du livre. Votre passage par le camp de Bentiu est un peu le point de départ de ce projet…

Jean-Denis Pendanx : Oui, tout part d’une invitation de l’UNICEF à aller dans ce camp de Bentiu, au Soudan du Sud, pays qui était (et est encore en partie) en guerre civile. L’UNICEF m’avait invité à faire des interventions tests autour du dessin avec pour idée de dessiner une fresque sur le mur d’une école avec les enfants et les adultes. Plusieurs projets se sont ensuite greffés : la réalisation de panneaux avec des jeunes adultes, des ateliers avec les instituteurs pour leur donner des techniques sur la manière d’apprendre le dessin aux enfants… L’idée était de créer une activité et de sortir ces personnes de leur quotidien assez terrible, dans un camp où il y a assez peu d’activités. Mon séjour n’a pas été très long, deux semaines, mais c’était très bien organisé et donc très dense.

Vous viviez donc au cœur du camp ?

J-D. P. : Exactement. Le camp est en pleine savane au nord du pays. Il y a plusieurs camps à travers le pays, notamment aussi celui de Malakal, à quelques centaines de kilomètres. Celui de Bentiu a la particularité d’être très peuplé. À l’époque, il y avait entre 120 000 et 130 000 personnes. Même si le conflit s’est un peu apaisé, le camp existe toujours et, aujourd’hui, nous sommes plutôt aux alentours de 200 000. C’est l’équivalent d’une grosse ville française.

Le personnage de Georges qualifie le camp de prison… mais qui les protège…

J-D. P. : Je n’ai entendu personne employer ce terme de prison, c’est moi qui l’ai ressenti de cette manière car, au fond, ils sont prisonniers, enfermés à l’intérieur du camp, mais protégés de l’extérieur, un extérieur de tous les dangers. En arrivant c’est extrêmement impressionnant : il y a des miradors avec des casques bleus, des mitraillettes, des tanks, les 4x4 des Nations Unies et des tranchées autour des maisons. Cela ressemble réellement à un camp militaire qui protège de ce qui se passe en dehors, notamment des rebelles cachés dans la savane. Il arrive qu’il y ait des attaques. Je mentionne d’ailleurs dans le livre une attaque qui a eu lieu au camp de Malakal, visant le dispensaire et qui avait fait plusieurs morts. Dans toute la première partie du livre, cela m’importait de faire une sorte de visite du camp justement, pour que les lecteurs puissent se rendre compte. Car, finalement, les camps sont assez peu connus. On entend que des gens sont déplacés dans leur pays… mais le vivre et le voir fait vraiment prendre conscience de leur existence et de leur souffrance. En entrant dans leur intimité, j’ai vraiment eu le sentiment de devoir en parler, pour montrer leur quotidien et pour montrer le conflit, sans être trop dur. L’idée était de parler du conflit à travers des enfants, qui sont un peu naïfs et vivent cela de manière un peu décalée. Il n’y a pas vraiment besoin d’en dire plus, on comprend facilement en lisant que c’est terrible, et ce d’autant plus que cela se passe à côté de ces enfants.

Le choix de faire une fiction s’est rapidement imposé ?

J-D. P. : Assez vite, oui. Mon séjour sur place s’est déroulé en 2016. Quand je suis rentré, j’ai enchaîné sur d’autres projets tout en me disant qu’un jour j’en ferai un livre. Je ne savais pas trop comment raconter ce que j’avais vu car c’était compliqué : je voulais parler de la vie dans le camp, des intervenants humanitaires (qui m’ont beaucoup marqué par leur investissement et leur compétences). J’ai envisagé d’en faire une BD documentaire, mais cela ne fonctionnait pas comme je souhaitais. Petit à petit, j’ai eu le déclic d’en faire une fiction par le biais du regard d’adolescents.

Les deux personnages principaux, Georges et Nialony, se rejoignent quant au fait de subir les évènements qui les entourent mais ils sont très différents…

J-D. P. : L’idée, en prenant ces deux enfants, était de créer une immersion pour le lecteur, d’avoir l’impression de rentrer dans le camp avec eux, de le visiter et de le vivre à travers leurs yeux. Il fallait qu’il y ait une différence entre les deux personnages, qu’il y ait une forme de friction. Le grand frère, Georges, a du mal à accepter Nialony au début, car il est en charge de sa famille (sa mère est enceinte, son père travaille et lui s’occupe de tout le reste). Sa petite sœur est un boulet supplémentaire, donc il la rejette. Cela crée immédiatement une tension avec une forme d’injustice. Le récit navigue ensuite entre des choses difficiles et un peu plus douces.

Dans tout le récit, se côtoient la naïveté des personnages et une forme de dureté voire de malveillance (par exemple lorsque le père connaît quelques ennuis car il essaye de se faire payer par des personnes peu fréquentables)…

J-D. P. : Tous deux sont enfants et en dehors de toute la méchanceté ambiante. L’épisode de la dette qu’essaye de se faire payer le père est une pure invention mais inspirée par mon séjour. Un jour, nous marchions à travers le marché avec un interprète et je prenais des photos. En voulant rentrer dans une petite salle fermée par des bâches, la personne qui m’accompagnait m’a déconseillé d’y aller en m’indiquant que c’était une salle de jeu. J’ai alors imaginé ce qu’il pouvait y avoir derrière ces bâches : des gens peu scrupuleux, d’où cet épisode. Même enfermés, la bêtise humaine est partout… La dureté qui traverse l’histoire reflète aussi le sentiment que j’ai eu en côtoyant ces personnes lors des ateliers de dessin. J’ai vu beaucoup de participants, notamment des femmes, qui ont dessiné mais n’ont jamais eu le moindre sourire. Leur attitude symbolisait pleinement les traumatismes vécus.

L’art a alors joué un rôle important…

J-D. P. : Ce qui m’a marqué fortement a été l’implication de toutes les personnes dans les projets artistiques alors mêmes que nous avancions sans vraiment savoir où nous allions… Les gens venaient toute la journée, notamment ce fameux Georges qui m’a beaucoup marqué. Il y avait quelques ateliers différents sur les quinze jours, avec des enfants, des adultes… Georges lui, venait tout le temps (rires). Au Sud Soudan, contrairement à d’autres pays africains comme le Bénin, il n’y a pas de culture du dessin. Certaines personnes adultes n’avaient jamais dessiné et semblaient heureuses de découvrir cette pratique, les tout-petits dessinaient pendant des heures… Je me suis vraiment rendu compte de l’importance, de la valeur du dessin pour sortir du quotidien, pour interpréter le monde. Il arrivait qu’ils dessinent des scènes de guerre mais, le plus souvent, c’était assez positif, centré autour de leurs maisons ou encore des zébus (car c’est un grand pays d’éleveurs).

La situation du pays impacte les hommes mais aussi la faune. C'est ce qu’incarne le marabout ?

J-D. P. : Avec le marabout, le but était de brasser rapidement l’histoire du Soudan, de ses ethnies (notamment les Nuer et les Dinkas, les deux principales, qui ont toujours vécu dans la nature, de la nature et pour la nature). C’est un animal qui est détaché de tout, qui représente la nature dans ce qu’elle a de plus pur. Il fait ce qu’il a à faire, sans trop se poser de question : il nettoie les cadavres partout dans la savane, il mange, il se reproduit… et regarde les humains de loin, avec son physique de vieux sage. Il a une vie totalement parallèle, ne comprend pas pourquoi les hommes s’entretuent. À travers cet animal, qui symbolise pour moi l’esprit de la nature africaine, j’ai pu aussi parler des animaux qui se font tuer par les braconniers dans un contexte où il y a de moins en moins à manger pour tout le monde. Il constitue un vrai trait d’union entre deux mondes : celui des animaux et celui des hommes.

La situation au Sud Soudan est toujours compliquée…

J-D. P. : Cette histoire se termine en 2018, au moment du cessez-le-feu signé entre Salva Kiir et Riek Machar, le président et le vice-président. À ce moment-là, les choses se sont calmées et beaucoup de gens qui étaient partie au Soudan du Nord sont revenus. Par beaucoup de lectures depuis, je constate que, en réalité, la situation continue à être très difficile, avec beaucoup de factions armées qui demeurent dans la savane, des exactions dans les villages et surtout les camps qui demeurent et connaissent même un regain d’affluence. La réalité que j’essaye de décrire sur les camps en eux-mêmes demeure malheureusement pleinement d’actualité. D’ailleurs, j’aurais pu choisir une autre période pour situer dans le temps mon récit, cela n’aurait pas changé grand-chose. Si je l’ai situé en 2018 c’est vraiment pour terminer sur une note d’espoir avec ce cessez-le-feu. L’espoir demeure mais, plus le temps passe, plus des générations entières n’auront vécu que dans un camp. On est encore loin de l’espoir de reconstruire pleinement le pays et beaucoup de personnes continuent à mourir, y compris dans les camps, à cause des maladies voire de la faim. C’est d’autant plus difficile qu’il y a une saison sèche (j’ai eu la chance d’y aller à ce moment) mais aussi une saison des pluies, terrible, qui apporte des maladies, de la boue partout, des inondations… Ce qui est hallucinant c’est que l’opposition personnelle et politique à l’origine de tout cela oppose deux ethnies qui sont différentes mais, au fond, partagent la même culture, à peu de choses près. Il faut dire aussi qu’à présent, il y a un nouvel enjeu de pouvoir avec le pétrole au nord…

Le livre met à l’honneur le travail mené par tous les humanitaires sur place, notamment l’UNICEF...

J-D. P. : Comme tout le monde, je connaissais l’UNICEF dans les grandes lignes, notamment à travers ce qui peut être relayé par les médias. Mais je ne suivais pas de manière très précise leurs activités. Sur place, je me suis vraiment rendu compte de l’étendue de leur travail et de toutes les autres organisations, notamment Médecins sans frontières et le Haut commissariat pour les réfugiés. Une chose qui m’a frappé est qu’il y a beaucoup d’humanitaires africains. De l’extérieur, on peut s’imaginer que les humanitaires sont essentiellement des « gentils européens qui vont aider les africains », mais c’est un cliché. Il y a beaucoup de kenyans, d’éthiopiens… Mon livre est aussi un hommage à toutes ces personnes qui partent, souvent pendant un temps relativement long, se dépensent physiquement et prennent de vrais risques.

D’où vient l’idée de reverser 80 centimes à l’UNICEF pour chaque livre vendu ?

J-D. P. : C’est une idée de Daniel Maghen ! Quand j’ai proposé le projet, dès le début, il m’a tout de suite dit qu’il serait intéressant d’envisager un reversement à l’UNICEF. Par la suite, j’ai fait quelques démarches pour contacter l’UNICEF, les retrouver tant d’années après… Leur réaction a été plutôt positive mais ils souhaitaient attendre de voir le livre en entier, ce que je peux comprendre, pour s’assurer que cela ne desserve pas leur travail. Quand ils ont reçu le fichier numérique, ils ont tout de suite accepté (sachant que la BD est un medium habituellement important pour eux afin de faire connaître leur travail). Je trouve que c’est une belle initiative de l’éditeur. Peut-être que certains penseront que 80 centimes est une faible participation par rapport au prix du livre mais, en vérité, quand on regarde la part éditeur sur le prix global du livre, c’est un très beau geste.

Émotionnellement, ce projet aura été une aventure particulièrement marquante…

J-D. P. : On vit surtout l’émotion quand on écrit l’histoire. Quand on dessine, on y pense toujours mais il faut aussi avancer de manière pragmatique. Ce qui est particulier pour moi, c'est que j’ai eu le déclic pour écrire ce livre lorsque j’étais à l’hôpital, en réanimation. Au moment de la COVID j’ai failli y passer. Pendant un mois j’étais à l’hôpital, je ne pouvais pas bouger, je respirais grâce à des masques… Toute l’histoire s’est construite dans ma tête à ce moment-là, les scènes se sont imbriquées et c’est, à vrai dire, en grande partie ce qui m’a permis de tenir. Les docteurs venaient me voir à travers la vitre et moi, je restais dans mes pensées. Je ne dormais pas et je me suis concentré là-dessus. Un jour une infirmière m’a demandé si je ne m’ennuyais pas trop, je lui ai répondu que j’avais une vie intérieure intense (rires). En rentrant chez moi, après un petit temps de convalescence, j’ai tout couché sur papier. Ce bouquin va, forcément et pour longtemps, représenter cela aussi pour moi. Comme quoi, l’imaginaire permet de s’échapper de partout… d’un camp mais aussi d’une chambre d’hôpital (rires).

Pour plus d’informations et d’actualités sur la situation au Soudan du Sud, voir notamment le site de Radio France internationale.