Un peu plus de deux ans après la fin de la trilogie d'On Mars, Sylvain Runberg et Grun remettent le couvert avec Space Relic Hunters, un imposant one shot édité une fois encore chez Maghen. Un space opéra aux ambiances changeantes et magnifiquement colorées, une toile de fond puisant dans les religions et ses manipulations, un humour omniprésent notamment dans les dialogues... que demander de plus ? Ah si... Vite, une suite !

Mars était-elle devenue un terrain de jeu trop étroit ?

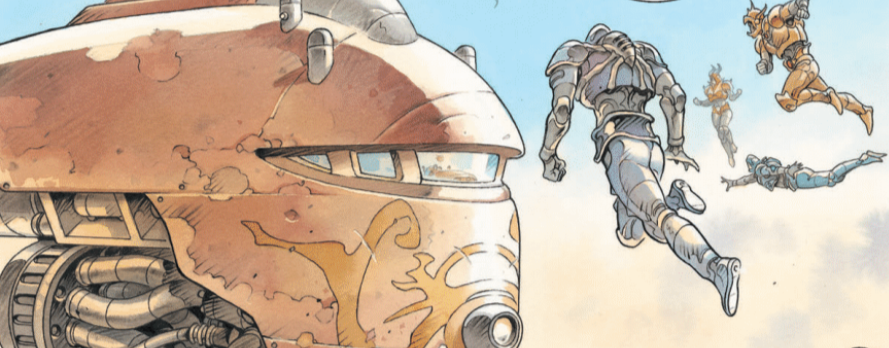

Grun : On Mars était une aventure, Space Relic Hunters c’est autre chose dans le contexte. On est dans du space opéra, un sujet plus récréatif. On a vraiment voulu développer un univers où on allait se faire plaisir, quelque chose de plus rock’n roll.

Sylvain Runberg : On Mars était marqué par une atmosphère assez tendue avec beaucoup plus de liens directs avec notre actualité : la conquête spatiale, la situation dans les prisons et l’univers carcéral... C’est un univers dur et réaliste. On a voulu s’amuser avec Space Relic Hunters. Je n'avais jamais fait d'aventure un peu humoristique dans ma carrière alors que je suis assez friand de ce genre. J'aime beaucoup Les Gardiens de la galaxie par exemple. C'était un peu le type d’ambiance que je voulais recréer dans cet album-là et Ludo (Ludovic Dubois alias Grun, NDLR) avait déjà fait pas mal de recherches sur cet univers et m’avait déjà proposé des personnages.

G. : Comme sur On Mars, j’amène un univers, des personnages, et Sylvain en écrit l’histoire sur mesure, totalement originale.

Construire un récit aussi dense pour un one shot, est-ce finalement plus compliqué que d'écrire pour une série ?

S. R. : C'est la difficulté de ce genre de récit mais aussi ce qui les rend intéressants à écrire. Le but est d’avoir un récit fluide, en intégrant énormément d’éléments, de personnages, tout en donnant les bonnes informations au bon moment. Ça a vraiment été un des challenges dans l’écriture car c'est très complexe à faire surtout avec un ton léger comme ça. Quand on fait des récits plus sombres, la difficulté de tenir la structure a tendance à être moins grande. Lorsqu'on utilise un ton plus léger et humoristique, quand ça ne marche plus, ça se voit de suite. C'est comme pour un film humoristique, si quand vous le regardez vous ne riez pas et vous ne souriez pas, vous sentez immédiatement que quelque chose ne fonctionne pas.

L’humour passe aussi par les dialogues...

S. R. : Je les ai beaucoup travaillés. On a eu pas mal d’échanges entre nous et avec l'éditeur pour savoir ce que l’on pouvait affiner. Il faut vraiment les ciseler, il suffit d’un mot de trop ou une pointe de vocabulaire qui ne fonctionne pas pour que ça tombe à l’eau. Quand on a une ambiance qui est plus sérieuse, c’est plus difficile de se tromper. L’humour est très subjectif et la frontière est très fine entre le moment où ça peut éventuellement marcher et le moment où ça ne marche pas du tout.

Vos héros sont utilisés à contre emploi : une héroïne forte et qui boit et un homme fragile et religieux…

G. : Ils sont complètement à contresens, c’est ce qui fait l’originalité de cette bd. Ça amène des dialogues

savoureux par la force des choses. Ce sont des situations qui sont intéressantes car on voit jusqu’où on peut repousser les limites chez certains personnages. Ces limites, on ne les perçoit pas au départ, on se dit qu’untel va être un centurion, qu’il ne craint absolument rien et qu’il va parcourir les aventures sans problèmes. Finalement, il s'avère être le moins résistant, le plus fragile : le moindre saut dans l’espace le rend malade. Jouer avec tous ces éléments rend les personnages intéressants.

savoureux par la force des choses. Ce sont des situations qui sont intéressantes car on voit jusqu’où on peut repousser les limites chez certains personnages. Ces limites, on ne les perçoit pas au départ, on se dit qu’untel va être un centurion, qu’il ne craint absolument rien et qu’il va parcourir les aventures sans problèmes. Finalement, il s'avère être le moins résistant, le plus fragile : le moindre saut dans l’espace le rend malade. Jouer avec tous ces éléments rend les personnages intéressants.

S. R. : C’est aussi jouer avec certains clichés du genre en les retournant. Il y a un petit risque à la fin de la première séquence : on a une jeune femme d’apparence un peu sexy qui drague un barman, on pourrait penser « tiens, il sont tombés dans la « bande dessinée à papa » avec ce genre de clichés », alors que finalement elle y joue un rôle. L’inspiration du personnage de Xia c’est plutôt Vin Diesel dans Pitch Black. Les gens qui connaissent nos carrières doivent se dire en voyant ce cliché de départ que c’est bizarre et qu’il faut pousser plus loin. Le risque c'est qu’en librairie les gens qui ne nous connaissent pas s’arrêtent aux deux premières pages. On pourrait perdre des lectrices et des lecteurs pour ce genre de cliché grotesque alors que, justement, à partir de la troisième ou quatrième planche, on se rend compte qu’on n’est pas du tout là-dedans. Quand on termine la scène, le lectorat devrait comprendre qu'on joue avec ces clichés-là pour s’en éloigner.

Un point commun entre On Mars et Space Relic Hunters est la manipulation des peuples...

S. R. : Il y a un petit écho de ce genre sur les deux albums mais qui est traité différemment et sous un autre angle. Dans On Mars, on est vraiment sur le coté sectaire alors que dans Space Relic Hunters on est plutôt sur une sorte d’inquisition galactique et sur ce que sont les croyances. Ici, on a quatre divinités qui imposent leur règne sur toutes les religions existantes. Il me semble que Ricky Gervais a indiqué qu'il avait été comptabilisé à peu près 6700 divinités dans l'Humanité. Laquelle est la bonne ? Probablement aucune...

G. : Dans les grands récits de science fiction, dont ceux d'Asimov, il y a beaucoup de présence religieuse. Les croyances ont toujours fait partie intégrante des civilisations, elle sont omniprésentes dans notre Histoire.

S. R. : C’est pour ça d’ailleurs qu’il y a un peuple alien athée. C'est aussi celui qui est le plus rejeté et qui prend beaucoup de risques pour vivre avec cette non-croyance.

Ludo, comment avez-vous enrichi au fur et à mesure votre galerie de personnages ?

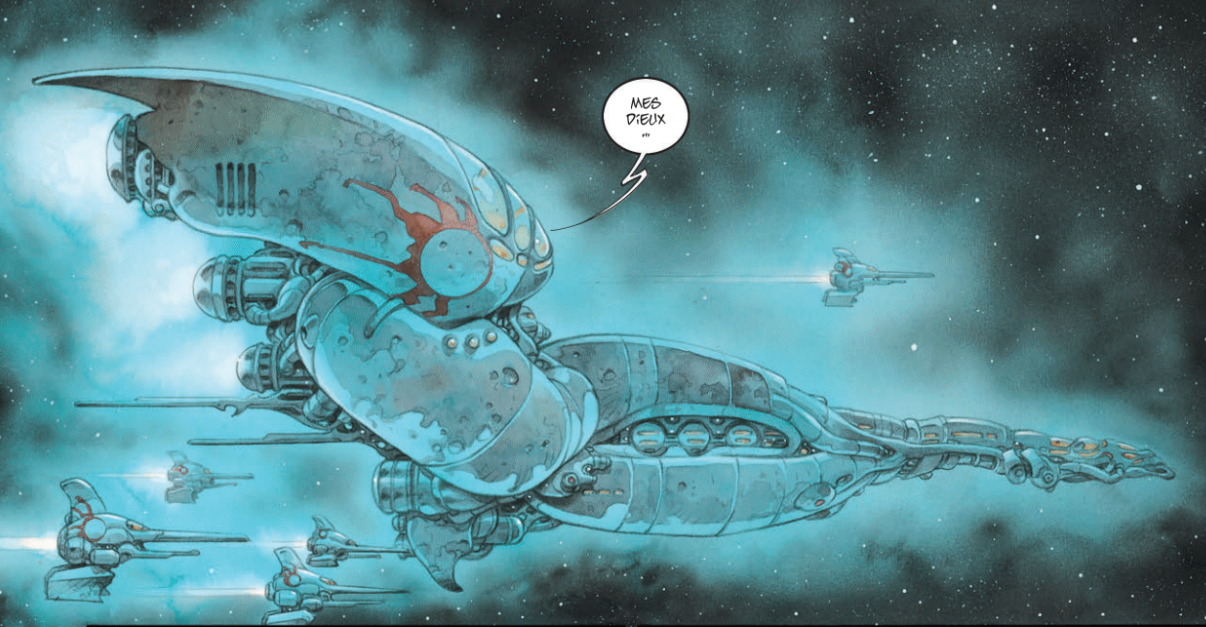

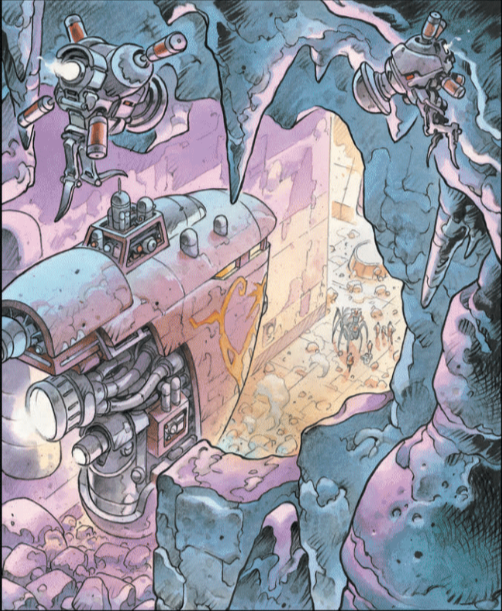

G. : J’ai tenu un carnet qui était une sorte de laboratoire dans lequel j’ai dessiné énormément d’extraterrestres. Il est évident que si on ne le fait pas en amont, on risque de se confronter à beaucoup trop de recherches pendant la réalisation de l’album. C’est un process, je fais comme dans les jeux vidéos, je fais des bibles. Inconsciemment, dans ce carnet de croquis, j’ai créé énormément de personnages, de situations et même des structures mécaniques, des engins spatiaux... Je les ai laissés tels quels et je les ai réutilisés après en feuilletant mon carnet. Je me dis « celui-là, je le mettrais bien dans cette situation-là ». On parle d’une bande dessinée un peu plus récréative mais on a fait un travail de dingue, de recherches, de réflexions... Ce n’est pas parce que c’est quelque chose de plus léger que ça demande moins de travail. Je pense qu’il a fallu ajouter beaucoup de crédibilité visuelle et scénaristique pour essayer de faire quelque chose d’assez construit.

Votre carnet de croquis ressemble à ce que l’on retrouve à la fin de l’album ?

G. : Très bonne question (rires). Ce que je dessine dans les carnets de croquis est un point de vue qui peut évoluer complètement dans l’album comme les habits ou la tête d'un personnage. On part du principe du jeu vidéo où on invente un personnage avec un accoutrement bien spécifique. J’en invente trois ou quatre, je leur fais une panoplie en essayant d’avoir plusieurs possibilités de costumes, ça m’évite ainsi de devoir repartir dans mes recherches. Ils évoluent nécessairement car les idées vont très vite et nous évoluons nous-mêmes énormément durant la confection d'un album.

Votre collaboration a-t-elle elle aussi évoluée depuis On Mars ?

S. R. : Je ne crois pas qu’il y ait eu de changement particulier. On a trouvé une bonne base de travail dès le départ et on s’y tient.

G. : On a une règle : c'est quand Sylvain écrit les séquentiels qu'on peut encore intervenir, que des choses peuvent évoluer ou être changées. On se met d’accord et, au moment de réaliser les planches, je prends les découpes et les dialogues.

La palette de couleurs est extrêmement variée pour cet album...

G. : J’ai toujours travaillé en couleurs directes. L’évolution se fait à chaque album, à chaque défi supplémentaire. Dans Space Relic Hunters, il y a les ambiances d’autres planètes, de la flore, de la faune, des choses pour lesquelles il fallait élargir un peu plus la palette. Sur On Mars, on était presque dans un huis clos et les couleurs me semblaient plus faciles à combler. Dans Space Relic Hunters, on peut aller jusqu'à une sorte d’exubérance et j’aurais même pu aller encore plus loin.

Comment parvient-on à retrouver exactement les mêmes teintes lorsque des scènes se rejouent au même endroit à différents moments du récit ?

G. : Il y a des petites différences, nous ne sommes pas des machines. Je ne peux pas prendre une pipette comme sur Photoshop pour retrouver la couleur, ça se fait un peu au feeling. Quand on travaille une couleur directe il faut avoir peu de matériel et peu de couleurs. Si on commence à avoir trop de couleurs, on se perd complètement. Certains dessinateurs comme Lepage ont des paysages qui peuvent varier complètement d’une scène à l’autre, sans besoin de retrouver exactement la même chose. Parfois, quand je travaille sur certains intérieurs, je me dis « ça sera de telle couleur ». Dans les vaisseaux aliens, par exemple, je me suis dit qu’il y aurait cette tonalité particulière et j’essaye de la conserver.

Ce qui est surprenant, c'est ce mélange parfois de couleurs antinomiques sur une même planche...

En parlant de regard, qu’est-ce que les personnages regardent sur la couverture ?

S. R. : Ce récit est un road movie dans lequel il y a une poursuite On espère que ça invite aussi le lectorat à ouvrir le livre sur un « Qu’est-ce qu’ils regardent ? Vers où faut-il se rendre ? Où est-ce qu’ils vont ? ». Les couvertures, c’est toujours compliqué. Il y a eu plusieurs essais, celle-ci était une des premières je crois.

G. : Oui, je l’ai réalisée bien avant de faire l’album. C’est une illustration qui a servi un peu d’ambiance. Quand on l’a ressortie, on s’est dit qu’elle n'était pas mal. Parfois, on fait des choses comme ça qu’on laisse de coté pour aller chercher autre chose et, finalement, on revient à ce qu’on a fait au départ.

S. R. : Comme c’est un univers très riche, le choix de la couverture a été très complexe. Au final, celle-ci fonctionne très bien et il y en a une seconde pour l’édition spéciale Canal BD.

G. : Je pense que cette couverture est très efficace. Un éditeur américain m’a contacté sur la base du visuel uniquement. La BD sera traduite l’année prochaine et sortira aux États-Unis.

Cet univers que vous avez créé pour un one shot ne pourrait-il pas resservir pour de futurs projets ?

S. R. : C’est un peu ce qu’on a en tête. C’est un vrai univers où tout reste encore à explorer. On y a pensé un peu comme à une franchise dans le sens où c’est quelque chose que l’on voudrait vraiment développer parce qu’on y est attachés. On ne sait pas encore ce que ça va donner par la suite. En tous cas, Space Relic Hunters a été pensé comme un one shot et réalisé comme un récit complet et clos. Maintenant, rien n’empêche de créer d’autres histoires avec d’autres acteurs et des angles complètement différents qui ne seraient d’ailleurs pas nécessairement axés sur la recherche de reliques.

G. : On ne veut pas non plus trahir l’idée de départ qui a été de faire un one shot. Mais profiter de cet univers, de cette mise en place, de toutes ces recherches qui n’ont pas été exploitées, de le réexploiter d’une autre façon à travers d’autres personnages qui interviennent dans d’autres situations, c'est une idée qui ne nous déplait pas.

Un album de plus de cent pages en couleurs directes : beaucoup d'éditeurs auraient-ils pu accepter ce type de projet ?

S. R. : Les seules limites sont financières.

G. : Et la qualité aussi pour avoir ce rendu-là. Je sais que Vincent Odin travaille avec un photograveur exceptionnel alors que la majorité de la bande dessinée aujourd'hui est numérique et n'a pas besoin d'une telle expertise. Ce travail permet de chercher toutes les tonalités et de reproduire au plus près les planches, il va servir d’étalon pour l’imprimeur. Ça compte énormément car lorsqu'on fait ce travail de cent pages, et qu’à la fin on a un résultat qui est un peu différent, il n’y a plus vraiment d’intérêt à faire de la couleur directe. Le souci des éditions Maghen est d’avoir une pureté au niveau de la reproduction.

Est-ce aussi l’avantage d’une plus petite structure ?

S. R. : Quand une structure sort 400 albums par an, il n'y en a que 40 qui seront soutenus. Pas parce qu’ils n’aiment pas les 360 autres mais parce qu'au niveau budget, temps et espace-temps dans la vie littéraire en général, ce n’est pas possible de soutenir 400 albums par an. Il y a des choix qui sont faits. Dans les structures qui éditent moins, les albums ont tendance à être plus soutenus.

G. : Il y a réellement un problème au niveau de l’édition aujourd’hui, on le voit bien. Certains éditeurs font le choix de trancher et de faire moins de choses. Le Lombard a fait ce choix et je trouve ça bien. J’aime travailler avec des gens qui ont envie de faire évoluer les choses. Personne ne lit 300 nouveautés par mois, il y a un dérèglement.

S. R. : Ce qui est important pour un éditeur, c’est quand-même de croire à tous les livres qui sont publiés. La difficulté pour lui est de choisir lesquels soutenir. L’édition n’est pas une science exacte, certains bouquins dont les éditeurs n’attendaient pas grand chose deviennent de grands succès et inversement. En général, les bouquins qui sont soutenus ont tendance à mieux marcher que ceux qui ne le sont pas. Les livres jetés comme ça sur le marché sans rien derrière, qui plus est à une mauvaise période de l'année, c’est l’échec commercial assuré. Le fait d’avoir un bouquin soutenu lui donne plus de chances de rencontrer un certain public. J’ai été libraire dans les années 90 et le métier était complètement différent. On avait le temps à l’époque, on se plaignait qu’il y avait trop de nouveautés mais on en avait 900 par an... Je me souviens du choc le jour où on a dépassé les mille. On pouvait se permettre de défendre tous les bouquins qu’on avait sélectionnés et d’avoir des titres qu’on gardait sur la table des nouveautés pendant deux mois, pour les pousser. Aujourd'hui, physiquement et mécaniquement, ce n’est plus possible.

G. : La fenêtre s’est complètement réduite.

S. R. : Les libraires passent beaucoup plus de temps à remballer les cartons qu’à suivre les clients pour les conseils. C’est difficile pour tout le monde mais, en même temps, il n’y a jamais eu autant de choix et autant de qualité qui sont mis à la disposition du public, ça c’est quelque chose de positif.

Ludo, vous aviez un projet personnel, ça avance ?

G. : Ça avance bien, c’est signé chez Daniel Maghen. C’est encore un peu tôt pour donner beaucoup de détails mais c'est un univers plutôt fantasy, très proche de La Quête de l’oiseau du temps. C'est une mythologie, une fantasy très européenne, un récit de 90 pages. Je le fais avec ma femme qui est scénariste, c’est une première pour elle. Ça fait un an qu’on travaille dessus. Mon apport est aussi dans le découpage, dans l’aspect technique des choses. Elle écrit et se débrouille très bien. Ça nous permet d’avoir du temps avec Sylvain pour réfléchir à une suite dans notre collaboration. On prend le temps de faire les choses.