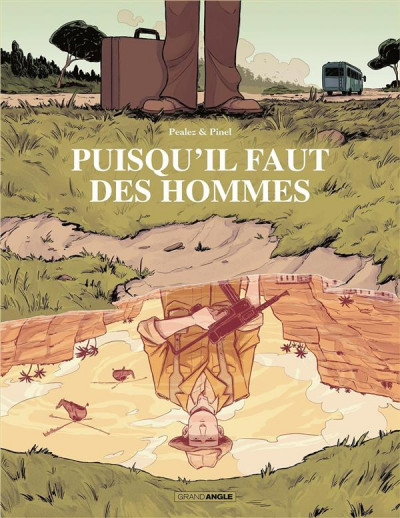

Difficile depuis quelques mois de passer à côté d'un album de Philippe Pelaez, ce qui serait d'ailleurs dommage tant les thèmes qu'il développe sont variés et parfaitement mis en valeur. Difficile donc de parler dans un court échange de l'ensemble de sa production et il a fallu, à contre cœur, faire des choix. Avec deux œuvres aussi différentes que Maudit-sois tu et Puisqu'il faut des hommes, il est déjà possible de se faire une idée précise de toute la capacité créatrice de l'auteur d'Un peu de tarte aux épinards.

Quelle est l'idée première de Puisqu'il faut des hommes ? La Guerre d'Algérie ou le syndrome du SPT (Stress Post Traumatique) ?

Philippe Pelaez : Aucune des deux. Au départ, c'est François Dermaut, l’auteur des Chemins de Malefosse, qui m’a proposé, après avoir lu deux ou trois scénarios, de lui écrire une histoire. Je lui avais répondu oui avec grand plaisir. Écrire une histoire pour Dermaut, c’est quand même quelque chose, c’est un super dessinateur. Je lui ai demandé ce qu’il voulait que je lui écrive. Il m’a demandé une histoire qui se passe à la fin des années 50, début 60 et, comme il ne voulait pas s’enquiquiner avec la documentation, il voulait que ça se passe chez lui dans la campagne Mayennaise. Le cadre est très très vague. Je me suis demandé ce qu’il pourrait se passer dans la campagne Mayennaise que je ne connais absolument pas, à la fin des années 50… Mon père a fait la guerre d’Algérie mais je ne voulais pas écrire quelque chose là-dessus car je n’en ai pas une connaissance assez pointue. J’ai donc imaginé un soldat qui rentre chez lui et la façon dont il serait accueilli s’il ne s’était pas battu. J’avais vu quelques temps avant Furie de Fritz Lang avec Spencer Tracy, un gars seul contre tous qui est accusé à tort… Au fur et à mesure de l’histoire, les personnages se sont développés parce que souvent, quand je commence l’histoire, je ne sais absolument pas où je vais… D’ailleurs, je le refuse. Je ne fais pas de plans ou de choses comme ça. Comme je viens d’un milieu universitaire un peu cartésien (thèse, anti thèse, etc...), ce qui me plait dans le processus d'écriture, c’est vraiment de partir d’une scène d’exposition ou d’un titre et de laisser libre cours à mon imagination. Les personnages se sont donc développés comme ça et ce que je ne voulais pas c’est que le thème principal soit la Guerre d’Algérie, je voulais qu’il soit celui du sacrifice, du retour du soldat. Évidemment, les traumatismes dus à la guerre, la révélation, la raison du sacrifice, sont apparus comme ça, au fil de l’histoire.

Vous manquiez peut-être de connaissances sur le sujet mais la fin est richement documentée...

La Guerre d'Algérie est encore un sujet tabou...

P.P. : Je pense que c’est vraiment un mal français. Il y a toute la mythologie napoléonienne qui s’est développée très très vite, l’amour de Napoléon parce que pendant 20 ans la France a dominé l’Europe. C’est vrai que pendant toutes les autres guerres, à part la Première Guerre Mondiale, il y a une sorte de traumatisme, que ce soit pour l’Indochine ou pour l’Algérie... D’ailleurs ce n’était même pas une guerre, on parlait d’événements, d’opérations, de pacification mais comme je le dis dans le dossier, les Français ont beaucoup de mal avec la guerre. Même le film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, début des années 60 je crois, est alors interdit en France parce qu’il se passe pendant la Première Guerre Mondiale et qu'on avait peur que ça démoralise les gars qui se battaient en Algérie. La France, la grande muette, a pas mal de soucis pour parler de la guerre, contrairement aux américains qui eux ont été de toutes les guerres, et je ne dis pas que c’est une qualité, mais ils ont besoin de verbaliser leurs maux, leurs défaites... Les premiers livres et les premiers films sur le Vietnam sortent alors que la guerre n’est même pas finie et qu’en France, pendant des années, c'était la guerre du non-dit. On a parlé souvent de devoir de mémoire concernant les soldats, mais pourquoi auraient-ils ce devoir, ils n’ont pas à parler des choses qu’ils ont subies ou qu’ils ont fait subir aux autres… C’est un traumatisme qui n’est toujours pas guéri je pense.

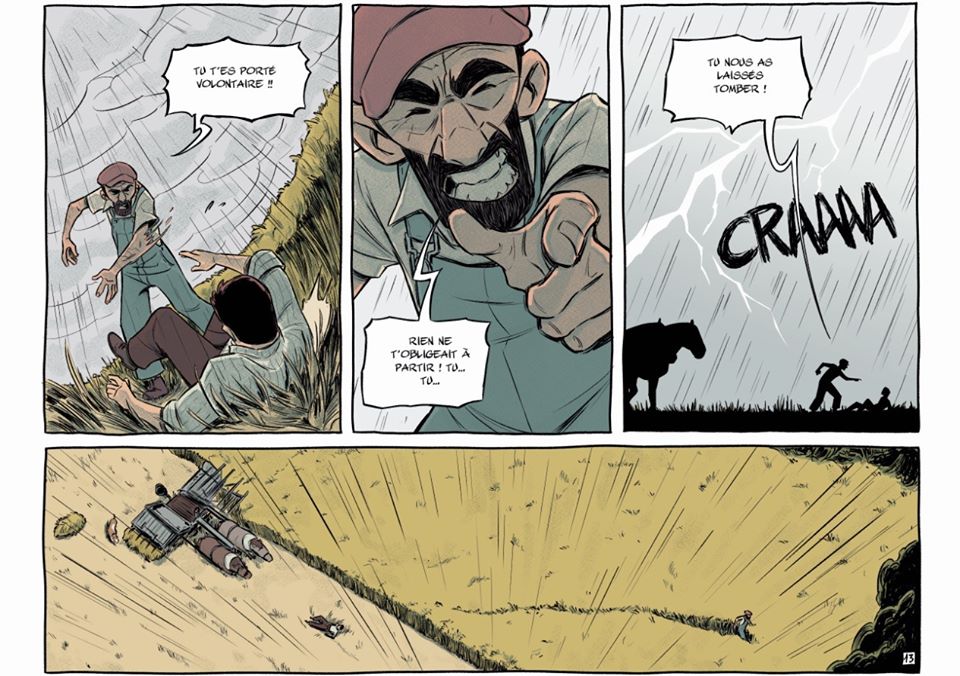

On ne voit la Guerre d’Algérie qu'en filigrane tout au long de l’album. Le passé est seulement évoqué à coup de flashbacks...

P.P. : C’est une excellente question, c’est la première fois qu’on me la pose… En fait, c’est ce que j’ai voulu faire. Comment le dire sans vexer personne… L’écriture est un jeu pour moi, ce n’est pas mon métier, j’aime vraiment faire ça. Je me suis demandé comment faire un flashback sans en faire, comment raconter une histoire sans revenir en arrière, à part la petite scène en Algérie. Comment je vais pouvoir montrer ce qu’il s’est passé en direct sans le montrer ? J’ai fait une forme épistolaire un peu galvaudée puisque ça suppose un échange - les lettres que l’on reçoit et qu’on envoie - et finalement il y a ces voix off avec les lettres qu’a écrites Joseph où il raconte un peu ce qu’il a fait en Algérie, qu’il a appris la cuisine... On voit un petit peu quelle était sa vie, des choses simples finalement, et cette forme épistolaire me permet de faire un flashback sans en faire un. J'étais assez content de cette forme là. Ça permet aussi une mise en abîme parce que c’est une histoire dans une histoire, c’est un enchâssement de deux récits. C'était une sorte de petit défi littéraire.

Vous abordez également le thème du remembrement agricole...

P.P. : Oui, les années 50 c’est la guerre d’Algérie mais pas que. Je viens d’un petit village, de la campagne, et donc c’est vrai que c’est un thème qui m’attire. Fin des années 50, c’est aussi le remembrement, toutes ces parcelles disséminées, le gouvernement va forcer les agriculteurs à regrouper un peu leurs parcelles mais ça a demandé des moyens très conséquents, ils ont été obligés d’investir, notamment par le crédit agricole. Ils se sont endettés et, évidemment, ce sont les plus gros, les coopératives, qui s’en sont sortis le mieux. Pour les petits agriculteurs, ça a été dramatique. J’ai une tendance très flaubertienne quand j’écris, je peux lire un livre pour écrire une phrase ou une demi phrase. C’est à dire que je ne supporte pas que l’on me dise « vous vous êtes trompé parce que là ça ne s’est pas passé comme ça ». J’ai écrit Parallèle chez Sandawe, et je me suis renseigné sur quels seraient les moyens de propulsion pour aller dans l’espace dans 20-30 ans. Je suis un scientifique au départ, j’ai fait des études dans ce domaine, je veux vraiment coller à la réalité. Sur le remembrement, j’ai vu des vidéos sur Youtube, des interviews d’époque des années 50-60 et il y en a une qui m’a vraiment saisi où un agriculteur était questionné par un journaliste qui lui demandait comment il allait faire, s’il allait être obligé d’investir… Et l’agriculteur répond en s’effondrant. C'était un homme d’une soixantaine d’années pourtant, on sent toute la puissance de l’émotion, ils étaient tous complètement perdus, complètement pris à la gorge. Je ne suis pas encore installé dans le métier, j’ignore si je le serai un jour, ce qui m’intéresse c’est d’écrire. On aurait pu avoir plus de pages, 62 ou 70, mais les éditeurs ne prennent pas trop de risques. On en a fait 54 mais j’aurais pu en faire 10 de plus en développant un peu le remembrement. Dans la scène où il arrive sur la place du village, on aurait pu voir l’agriculteur en train de discuter avec le maire avec un dialogue axé sur l’emprunt, le Crédit Agricole en bourreau…

P.P. : C’est un personnage qui m’a énormément touché quand je réfléchissais a l’histoire. C’est tellement vu et revu le gars qui part à la guerre, savoir si la nana l’a attendu ou pas… Nombreux sont ceux qui sont revenus et qui ont retrouvé leur femme dans le lit d’un autre, ça faisait un peu cliché. J’ai donc eu l’idée de l’autre Mathilde et l’histoire des lettres. J’aurais bien aimé développer un peu plus ce personnage. Même lorsque que l’on écrit, on peut avoir des émotions. La scène qui m’a touché vraiment c’est celle du quatorze juillet, quand elle est en train d’essayer de faire comprendre à Joseph qu’elle aimerait bien danser avec lui… C’est difficile d’écrire ça. Alors que lui, il regarde l’autre Mathilde danser avec le fils du boucher, qu’on ne voit jamais d’ailleurs. Après, il y a le pour et le contre de la scène où l’on comprend où sont passées ces lettres, la scène où elle se masturbe. Je me suis demandé si cette scène là n’allait pas choquer dans le sens où elle est vraiment forte par rapport à ce qui s’est passé avant et puis elle touche au sexe. Je voyais cette fille délaissée, que personne ne regarde, toujours en train de lire un magazine, vivre cet amour par procuration et s’imaginer que Joseph lui avait écrit ces lettres. La lecture comme la masturbation sont des actes très solitaires.

L’album est sous-titré - Joseph - . Vous vous laissez de la place pour raconter d’autres histoires ?

P.P. : Quand on a fait ça avec Victor (Pinel, dessinateur - NDLR), j’avais commencé à écrire une histoire que j’avais appelée « Pinard de guerre ». J’avais lu dans « Ça m’intéresse l’histoire » un petit encart à ce sujet. Je lis beaucoup de magazines et souvent quand je vois quelque chose ça me marque. J’avais vu une page où il y avait marqué le nombre de litres de vin qui avaient été bus par les Français pendant la première guerre mondiale, c’est hallucinant. Donc, dans Pinard de guerre, il y a un embusqué - ce sont ceux qui ont louvoyé en 1914 pour ne pas faire la guerre - qui vend du vin frelaté au front. Il se débrouille pour vendre du vin bas de gamme et il se retrouve pris dans le conflit malgré lui. J’ai donc dit à Hervé Richez (Directeur éditorial chez Bamboo, NDLR) qu'il pourrait y avoir un label « Puisqu’il faut des hommes » puisque le sous-titre Joseph a été rajouté quelques jours avant l’impression. J’essaye aussi d’écrire un truc sur la guerre d’Espagne, j’ai déjà mon idée, et puis sur le Vietnam également. Je me suis dit qu’on pourrait pour ce label avoir un dessinateur différent à chaque fois. Ce ne sont pas les mêmes histoires, pas les mêmes époques, il faut que ce soit un autre dessinateur. Je lui ai proposé de faire quelque chose sur la guerre de 14 qui s’appellerait Ferdinand ou Pinard de guerre, il a une préférence pour ce dernier. Effectivement, quelques jours avant l’impression, je me suis laissé la place pour écrire un autre récit.

Un genre de série-concept ?

P.P. : Je ne sais pas…Quand on me demande ce que je pense apporter chez Grand Angle, je réponds le coté un peu sombre. En juin, je vais sortir Dans mon village on mangeait des chats (Disponible depuis le 10 juin dans toutes les bonnes librairies, NDLR), chez Grand Angle avec Francis Porcel. Tout le monde s’accorde à dire que c’est un ovni. C’est une histoire extrêmement sombre, très agressive et qui va vraiment détonner dans l’univers Grand Angle. Pour la série-concept, je ne sais pas encore, ça viendra avec le temps. Mais si ce n’est pas Puisqu’il faut des hommes, ce sera Pinard de guerre.

P.P. : Moreau ! Il se trouve que j’ai écrit le tome 2 avant tous les autres, Moreau, qui va sortir en septembre. C’est ensuite que je me suis demandé pourquoi ne pas faire un diptyque ou une trilogie. Dans Moreau, il y avait le comte Zaroff et j’ai ensuite imaginé une suite 170 ans plus tard. Au fur et à mesure de l’écriture, j’ai trouvé ce que j’allais faire par rapport à ce qui s’était passé avant. C’est un peu compliqué mais quand les trois tomes seront réunis, on comprendra. J’ai pris le parti de permettre au lecteur de reconstruire l’histoire. Lorsque l’on fait ça, cela demande un effort intellectuel et l’on retient beaucoup mieux l’histoire, on est plus impliqué. J’ai donc fait une narration à rebours. Le récit commence en 2019 par un gars qui organise des chasses à l’homme dans les égouts de Londres. Il faut savoir que les questions que ça soulève trouveront leurs réponses dans le tome 2, qui pourtant se passe 170 ans avant. Dans le tome 2, il y aura d’autres questions qui vont surgir et qui trouveront leurs réponses dans le tome 3 qui se passe en 1816 avec Mary Shelley comme personnage principal mais avec Moreau comme personnage central. On a un triptyque littéraire cinématographique avec un personnage de cinéma, Zaroff, un personnage littéraire, Moreau, et un personnage authentique et romancière, Mary Shelley, célébrée pour un seul livre bien qu’elle en ait écrit beaucoup. Ce qu’il faut savoir, c’est que la trilogie ne tourne pas autour de Frankenstein mais plutôt autour des angoisses de Mary Shelley qui a perdu tous ses enfants, elle avait la hantise de perdre ses bébés. Dans le tome 3, qui pour moi est vraiment le meilleur des trois, il y a une scène très forte où l’on voit Mary face à la mer avec un bébé dans les bras et une voix off assez littéraire puis on s’aperçoit que cette couverture est vide, il n’y a pas de bébé. Mary Shelley a vécu avec une peur horrible chaque fois qu’elle était enceinte, de ne pas voir ses enfants, elles les a tous perdus sauf un. C’est pour ça qu’elle a écrit Frankenstein. Pour répondre à la question, le personnage central est donc Moreau qui n’est pas celui de H.G. Wells, on y croit mais en fait il est un personnage qui a vraiment existé.

Beaucoup s’accordent à dire qu’il est très difficile de faire peur en BD. Le choix du dessin très réaliste de Carlos Puerta permet-il d’apporter un peu de frisson ?

Il y a déjà des ambiances très angoissantes dans Maudit sois-tu…

P.P. : Justement, ça rejoint un peu ce que l’on a dit. Ma narration sur les deux premières pages, ce sera également le cas dans une scène de chasse de Moreau, c’est de faire des différences par rapport à la peur entre l’animal et l’homme. L’animal qui est chassé n’a aucune conscience de sa propre fin, il ne sait pas ce qu’est la mort. En revanche, l’homme, quand il est moribond, il sait qu’il va mourir.