Un album qui fera date. C'est sans aucun doute la première chose qui vient à l'esprit quand on referme La Bombe, un énorme pavé co-écrit par Alcante et Laurent-Frédéric Bollée et dessiné par Denis Rodier. Tout dans cet ouvrage est colossal : le travail de vulgarisation scientifique, la recherche de documentation ou la mise en images à la fois esthétique et efficace. C'est l'auteur de Terra Australis qui s'est collé au jeu de l'entretien, pour notre plus grand plaisir.

A voir également :

L'album est sorti avant le mois d’août 2020 : un soulagement ?

Laurent-Frédéric Bollée : Oui. L’album a été initié en 2015. Nous avons décidé avec Didier (Alcante, NDLR) de prévoir sa sortie en 2020 parce qu’on savait que ce serait très long et que, fatalement, ça coïnciderait avec le 75e anniversaire d'Hiroshima et les jeux olympiques de Tokyo même si je ne crois pas que l’on connaissait cette dernière date à l’époque. Depuis quelques temps, je vois des polémiques par rapport à la chaleur au mois d’août à Tokyo. Il y a déjà eu des JO là-bas dans les années 60 mais ils avaient été faits au mois d’octobre. Là, je n’ai pas lu de texte officiel qui dise qu’ils ont été déplacés en août parce qu’ils voulaient inclure la commémoration. Tout le monde va avoir les yeux braqués sur le Japon donc, si au milieu des JO, il y a la commémoration du 75e anniversaire de Hiroshima et Nagasaki qui sera forcément plus forte que la 74e ou 76e c’est évident que ce n’est pas par hasard. Il va y avoir un été « japono-atomique » si j’ose dire. Donc nous on savait qu’on avait une fenêtre de tir pour 2020. Après, tout s’est bien passé, il n’y a pas eu d’imprévu.

Est-ce Terra Australis qui a décidé Alcante à faire appel à vous ?

LF.B. : J’ai toujours imaginé, qu'effectivement, on y verrait des points communs : la structure du livre, prologue et épilogue, avec un certain esprit de voix-off... Je pense qu'il a vraiment fait appel à moi pour deux raisons principales. D'une part notre amitié qui avait commencé suite à XIII Mystery, dont il a fait le tome 4 et moi le 6. On avait été amenés à se rencontrer puisque Dargaud avait fait quelques opérations de promo en réunissant tous les auteurs de XIII Mystery et ça dès le début. Nous avons fait connaissance et tout de suite nous nous sommes bien entendus, nous pouvions voir que nous avions des trajectoires assez semblables avec plutôt du mainstream, de belles ouvertures un peu commerciales et des livres qui étaient un peu plus perso. Il avait fait deux Aire Libre qui étaient bien et j’ai toujours eu une fibre pour sortir du commercial. On a une vraie amitié qui s’est prolongée. Quand il a finalisé un petit peu le mémo - en 2014 -, il s’est rendu compte qu’il partait sur 450 pages. Je ne vais pas dire qu’il a eu peur mais il s’est dit « putain, je ne sais pas si je vais y arriver tout seul ». On ne peut pas nier, et il le dirait franchement, que Terra Australis a eu une influence considérable. La première fois qu'il m'en a parlé, il m’a dit « j’ai quelque chose à te proposer. Je voudrais raconter la grande saga de la bombe atomique ». Comme tout le monde j'étais surpris, je partais de zéro moi aussi. J’ai une culture qui me laissait penser que je connaissais quand-même un peu plus de choses que le grand public, mais quand même… Il m’envoie donc son petit dossier, une sorte de pré-synopsis, bien complété par la suite, et là, je découvre effectivement des opérations de guerre en Norvège, un drame de la marine américaine, des expérimentations, etc... Il n’avait pas fouillé tout ça mais il le savait, il avait fait une sorte de plan. Je me suis dit que c'était méga riche, qu’il fallait que je sois absolument de cette aventure. J’ai instantanément compris que c'était imparable et que c'était un super projet. Avec mes romans graphiques, Terra Australis, Matsumoto, je n'ai pas l'habitude de rechigner à la longueur. Je savais que j’allais être pris dans un projet de 4/5 ans comme Terra Australis, qui allait me faire « bander » pendant toutes ces années si j’ose dire.

Le « monovolume » a-t-il été décidé tout de suite ?

LF.B. : Oui, d’abord parce que Didier voulait « son » Terra Australis, il y avait cette idée d’un beau gros roman graphique. Après, je défendais aussi ça puisque Terra Australis était justement la preuve qu’un éditeur voulait bien partir sur cette notion. Je rajoute le fait que ce n’est pas de la BD classique, c’est forcément une optique un peu haut de gamme. Ça ne veut pas dire que les autres albums ne sont pas valables mais là c’est clair qu’on veut vraiment faire quelque chose qui va sortir de l’ordinaire. Forcément, on raisonne en oeuvre, pas en série. Quand on a envoyé le projet à beaucoup d’éditeurs, il y en a un ou deux qui ont proposé de le scinder en plusieurs volumes mais non, on voulait vraiment LE livre unique.

Lequel de vous deux a eu l’idée de l’uranium qui parle à la première personne ?

LF.B. : Je ne sais plus trop. J’aurais tendance à dire que c’est moi, j’ai dû suggérer qu’il fallait une voix-off. Bien sûr, j’en ai fait beaucoup dans Terra Australis. On ne peut pas passer sur 450 pages uniquement avec des dialogues ou tout serait compréhensible. Il y a des liens à faire, des raccourcis par rapport à des explications de chronologie ou de réunions et il y a un petit coté littéraire à apporter qu’on ne peut pas toujours mettre dans une voix de dialogue. Une voix-off sur un roman graphique c’est obligé, je n’en démords pas. J’ai dû dire à Didier qu’on ne pouvait pas échapper à cette voix-off. En plus, ça permet de se faire plaisir de manière littéraire avec des effets de style et ce doit être lui qui a trouvé l'idée de l’uranium. Au début, on avait pensé faire parler la bombe bien sûr. Or ce n’est pas pareil, c’est vraiment un élément de la bombe qui parle, ce qui permet d’avoir une légère nuance dans le propos. L'uranium est présent dès le départ dans les entrailles de la terre. On a discuté pour savoir comment on le présenterait, une voix-off un peu passe partout ou si on ne l’habillerait pas d’une certaine personnalité. Fallait-il en faire un témoin ? Un acteur ? Une force du bien ? Du mal ? On en a fait une sorte de super puissance qui s’exprime de manière très hautaine et très condescendante vis à vis de l’humanité, sûre de sa force. Une sorte de démiurge qui le pare d’une panoplie un petit peu terrifiante. C'était ça l’idée.

Pour un projet pareil, il fallait aussi trouver un dessinateur qui tienne la distance...

LF.B. : En tout cas Didier avait fait connaissance avec Denis (Rodier, NDLR) par un ami commun. Il avait été faire une résidence d’auteur à Québec. Ils ont accroché et Didier a essayé de le persuader qu’il y avait un gros bouquin qui pouvait se faire avec lui. Denis a instantanément été séduit par l’ampleur du projet. Comme moi, il s’est dit que c'était un récit fabuleux, qu’il y avait plein de trucs qu’on ne savait pas et il a tout de suite vu qu’il allait s’éclater au niveau artistique du terme. À l’époque il finissait Arale, sorti chez Dargaud. Il devait un petit peu jongler mais globalement, entre nous, un projet de cette ampleur pour le marché franco-belge ça ne se refuse pas. Il a donc dit oui immédiatement.

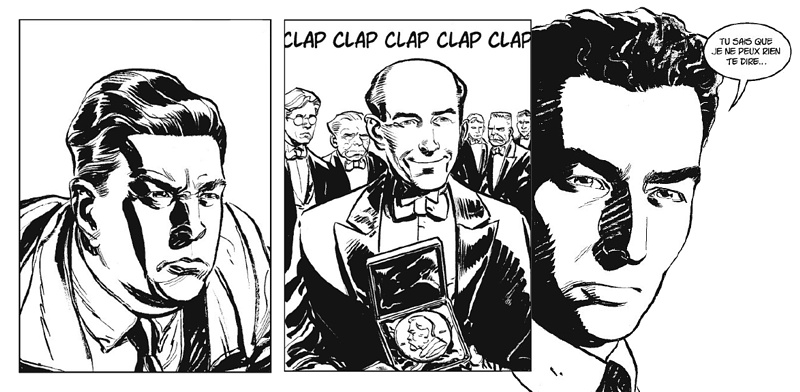

Le noir et blanc était une évidence ?

LF.B. : J'ai eu la même réflexion pour Terra Australis. Il y a une notion économique qui consiste à ne pas envisager une édition en quadrichromie à 500 pages. On ne le dit pas trop mais c’est évident que ça compte. Après, moi, quand j’ai fait Terra Australis, j’ai toujours dit que mes sources d’inspiration, à l’époque déjà, c'était Persepolis ou L'Ascension du Haut Mal, premier roman graphique un peu précurseur.

Il y a aussi le coté vintage des années 40 qui colle bien avec le style physique et vestimentaire de l’époque…

LF.B. : Nous avons été à Hiroshima tous les trois comme une sorte de voyage d’étude. Nous n’allions pas juste faire des selfies donc on s’est mis en scène. Sur la page de Glénat, il y a un film de 13 minutes où on montre un peu ce qu’on y a vu. À un moment, Denis parle de son style, il dit qu’aux États-Unis on lui dit qu’il est européen et en Europe qu’il est américain. Moralité : j’en déduis qu’il est universel (sourire). Personnellement, je vois une patte nord-américaine par certains effets de cadrage, de contre plongées. Il a quand même une façon de découper assez américaine mais il n’empêche que c’est un trait qui peut être aussi apparent et considéré comme classique et visible partout.

Trouver le bon rythme narratif avec ces nombreuses scènes de dialogues n'a pas dû être facile...

LFB : Tout à fait mais depuis Terra Australis, presque rien ne me passionne plus qu’une scène de discussion dans un bureau. Il y a un coté challenge de mise en scène justement, de dire ce qu’on a à dire de manière percutante, de ne pas trop s’étaler. Mais on sait que dans un roman graphique, si on doit faire une discussion de 5 ou 6 pages, ça passera, c’est le coté roman qu’on le veuille ou non. C’est peut-être là que Didier aussi avait encore le réflexe de l’album, un peu coup de poing, où il faut que chaque scène ait de l’impact. Il a fallu parfois lui rappeler que les personnages allaient parler sur plusieurs pages et qu’il fallait qu’au contraire il y ait des silences, qu’a des moments ils allaient dire quelque chose et qu’ensuite ils allaient se regarder et qu’il n’y aurait pas de dialogue. J’ai fait une séquence dans Terra Australis d’audition avec Laperousse qui dure 20 pages, personne ne m’a dit que c'était trop long, parce que c’est comme ça aussi que se construisent les personnages. Pour une scène de discussion à la Maison Blanche ou dans le Bureau Ovale ça l’éclate aussi de mettre la caméra à différent endroits et de varier.

Une grosse pagination, certes, mais la nécessité néanmoins de mettre de côté certains éléments de l'Histoire...

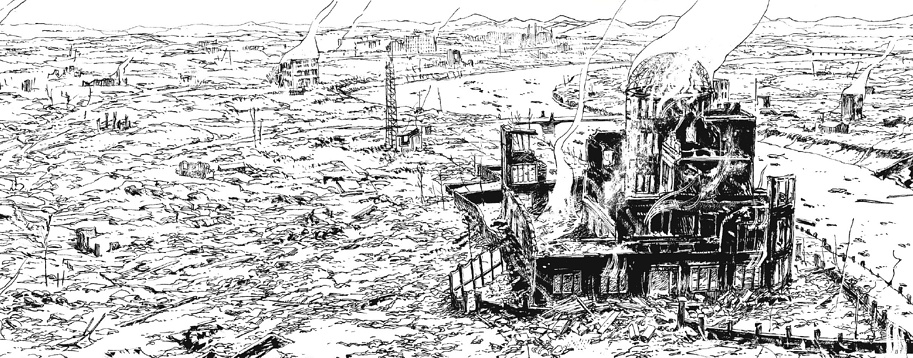

LF.B. : Si je devais exprimer un petit regret, je me demande quand même si on n’aurait pas dû faire quelques pages en plus au moment du largage de la bombe. Pourtant, quand on y pense, l’opération « largage de la bombe » plus l’après Hiroshima qui est globalement un tout, doit faire pas loin de 40 ou 50 pages, ce qui est quand même énorme... Notre réflexion c'était de se dire que le seul truc que tout le monde connait c’est la fin et on ne va quand même pas pouvoir faire très différent. Qu’on le veuille ou non, Enola Gay est au dessus d’Hiroshima, la bombe tombe, la ville est rasée. Quoiqu’il arrive, cette image d’Épinal, on l’aura. Par contre, est-ce qu’on sait qu’on a injecté du plutonium à des cobayes ? Est-ce qu’on était au courant de l'opération en Norvège ? Est-ce qu’on savait que l’USS Indianapolis avait sombré et que tout l’équipage s’était fait bouffer par des requins ? Est-ce qu’on savait que l’expérience de Chicago c'était dans un salle de squash sans savoir si ça ne va pas raser la ville ? Il y a quand même des trucs où on savait qu’on allait apporter de la vraie nouveauté, que lorsque les gens liraient ce livre ils se diraient « on apprend des choses ». En revanche, on n’apprend pas que la bombe a rasé Hiroshima. Je pense néanmoins qu’à quelques pages près il y avait moyen de peut-être encore plus diluer, et encore plus mettre en scène ce moment terrible qui fatalement est un peu le paroxysme du livre. On aurait peut-être pu faire 10 pages de plus de dessin mais, quelque part, il y avait déjà des notions de cahier, on savait qu’il y aurait une bibliographie de 3 pages, on savait qu’il y avait une postface, une introduction, un chapitrage à l’intérieur, on savait qu’on débordait déjà de 30 pages par rapport à la BD pure. Donc rajouter 10 pages ça modifiait aussi beaucoup de choses. Denis était dans les temps mais pas super en avance, le contrat était signé pour 450 pages et pas 470. On en est donc restés à notre plan initial.

Dans l’après, il y a toute une succession de scènes muettes…

LF.B. : Les tableaux de l’apocalypse… Je disais à Didier qu’il allait pouvoir s’exprimer là… À Hiroshima il y a beaucoup de dessins et de tableaux qui montrent l’après Hiroshima. Ça c’est très fort là-bas. Des gens qui errent dans la rue, hagards, beaucoup de dessins qui montrent la peau qui fond.

On le perçoit aussi parce que l’album est assez bavard et là, d’un coup, le silence complet…

LF.B. : Là aussi on aurait pu mettre dix pages de plus ! On est dans l’horreur, dans la stupéfaction. Mais c’est intéressant de mettre en parallèle Groves qui va jouer au tennis, Truman qui va voir un film, Oppenheimer qui demande où on en est… Et pendant ce temps-là des gens sont en train de mourir de manière horrible. À un moment donné je me suis demandé si on n’allait pas montrer les faits de deux points de vue, coté aérien et coté famille japonaise. Finalement, nous avons gardé une chronologie qui existait depuis le début qui, là, aurait été rompue une seule fois. Tout le monde aurait compris pourquoi mais Didier pensait que ça romprait quand même une certaine unité. Je trouvais, qu’en effet, la question se posait mais que éditorialement parlant ça méritait d’être vu deux fois, d’en haut et d’en bas.

Les dossiers sont-ils faciles d’accès aujourd'hui ?

LFB : Tout le monde y a accès. Simplement, pour la petite histoire, c’est moi qui ai fait toutes les scènes de l’injection du plutonium. Pour ça, il n’y a qu’une seule source, c’est un livre américain. Donc oui, effectivement, vous pouvez l’acheter demain sur Amazon ou autre, sauf que ce sera 500 pages en anglais. C’est une journaliste américaine qui a déterré l’affaire en 1999, elle a reçu le prix Pulitzer (Pour le livre The Plutonium Files, NDLR). Nous n’avons pas trouvé d’autres bouquins qui existent sur le sujet. Il faut vraiment lire les 500 pages. Les américains ont cette façon d’écrire avec des index à la fin du livre. Par exemple, « Truman, page 214, 322, 640, 728 » on commence déjà à en parler à la page 214 et on en parle encore à la page 728… On comprend que 728 c’est le largage de la bombe et que c’est la fin du livre aussi comme pour le nôtre. Les américains ont tendance à ne pas faire de plan, à disséminer leurs infos tout au long du livre. Effectivement, il va y avoir une bonne scène sur Truman à la page 214 mais on a passé notre temps à placer les choses dans l’ordre. Le livre de cette dame c’est pareil, on voyait bien dans l’index que le premier cité, Ebb Cade, elle en parle à la page 32, et elle en parle encore à la page 400. Donc il faut tout lire. Il m’est arrivé une fois sur une scène, celle où Stimson, le secrétaire à la guerre et Truman parlent du Japon et des manœuvres diplomatiques, de passer un mois de potassage avant d’écrire 3 pages. Pour Terra Australis, j’avais fait un peu tout en amont mais là je ne pouvais pas prendre de risques, il fallait que je lise ce livre et ça ne se lit pas en 3 jours.

Vous aviez donc décidé dès le départ comment vous répartir les scènes ?

LF.B. : Oui, tout à fait. Mais maintenant, évidemment, nous sommes fiers de montrer que c’est un livre homogène. Fatalement, si Didier me demande de venir l’épauler et de participer à cette belle aventure c’est aussi parce qu’il savait que pour écrire 450 pages aussi denses et pointues sur 3 ans et demi, il faudrait qu’il y ait une répartition. On en était déjà à 2016, les recherches, le gros du plan avaient été faits et le contrat était signé. En fait, c’est lisible en chapitres, mais vous vous apercevez à l’intérieur que c’est divisé en séquences parce qu’on passe d’un lieu à un autre. Pour nous, il y a globalement 42 séquences, de mémoire. Nous nous les sommes donc réparties par affinité ou par intérêt. Je me suis occupé de toutes les scènes avec Truman, et Didier de toutes les scènes en Norvège et des scènes scientifiques.

Le travail de vulgarisation scientifique est impressionnant...

LF.B. : Là où Didier a été super, c’est qu’il a apporté deux notions qui étaient très compliquées. Il y a la notion scientifique, même s’il y a des bulles qu’on aimerait reprendre, dont on comprend le principe. On voit très bien quel est l’enjeu de leurs expériences et en effet c’est un effort de vulgarisation extraordinaire. Rien que pour ça, pour écrire deux pages où machin explique le fonctionnement des neutrons secondaires il s’est payé tout un livre. Là, j’avoue que je le lui ai laissé bien volontiers parce que personellement je suis plus dans l’aspect humain. Quand je voyais les scènes je me disais que c'était super. Il y a aussi les enjeux moraux, il a réussi à faire passer des cas de conscience vis à vis du personnage de Leó Szilárd qui se pose beaucoup de questions sur la bombe. Il y a une scène à un moment où il dit « donnez-moi les arguments en faveur de la bombe » et où il les a démontés. Ça c’est une scène vraiment super. Là on est vraiment dans le roman graphique. Niveau éditorial c’est fabuleux d’avoir ça, il l’a superbement dialogué, c'était génial.

S'est-il fait aider de scientifiques ?

LF.B. : Nous avions deux consultants scientifiques, dont Michel Decré, physicien, qui a aidé Didier sur toutes les scènes de vulgarisation scientifique. Il apparaît dans le film et dans la postface. Par exemple, la scène où Szilárd oublie de brancher une prise, c’est authentique. Ils ont dû se dire « on a été trop cons ». Szilárd dit dans son livre qu’à ce moment il voit sur l’écran les neutrons secondaires, et là, moi, je me demande à quoi peuvent bien ressembler des neutrons secondaires… On n’en sait rien du tout ! Denis est un dieu pour trouver de la documentation sur internet, je ne sais pas comment il fait. Pour les neutrons secondaires il ne trouvait pas et c’est donc Michel, notre consultant scientifique, qui lui a amené un visuel de comment ils apparaissent. C’est simple, comme vous avez pu le voir, encore fallait-il bien le faire. Une autre fois j'ai dit à Didier, qu’à un moment, il y avait Oppenheimer à Los Alamos et que je n’avais pas trouvé d’images. Je lui avais vaguement trouvé une photo, lui il revient deux jours après avec 40 photos du mess de Los Alamos… C’est le dieu de la recherche iconographique…

Il y a aussi cette scène où ils sont allongés sur le sol à coté de la bombe…

LF.B. : Cette scène est un peu burlesque avec ce journaliste qui va y assister, qui pose des questions. On voit que Groves veut montrer que ce n’est pas trop le bazar mais en fait ça l’est ! En tout cas les normes de sécurité, voire d’organisation, par rapport à maintenant semblent totalement légères…

Mais où avez-vous trouvé ce genre de documentation ?

LF.B. : Dans des livres américains. Il y a The Making of the atomic bomb, un livre de Richard Rhodes de 1000 pages en anglais (il n’existe pas en français). Il y raconte tout, il parle de l’essai Trinity pendant 80 pages… Nous, on y picore les infos et on les mets en scène, on sait très bien qu’il y a un journaliste du New York Times… On fait de la mise en scène de source de documentation. Comme moi, pour l’Australie, je sais que tel jour il se passe ça sur les bateaux, je le mets en scène, après avoir été chercher les infos à la source… Pour ce livre-là, j’ai lu les mémoires de Groves, non traduites également et les livres sur les cobayes du plutonium, trois gros livres qu’il fallait se farcir…

Dans les mémoires de Groves il n’a aucun regret par rapport à ce qu’il s’est passé ?

LFB : Non, c’est tel que l’on peut l’imaginer venant de lui. C’est un récit factuel de ce qu’il a fait, c’est froid. Quand j’ai lu ça je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Il dit « le 7 août, ne voyant venir aucune nouvelle de Tinian, j’ai appelé ma secrétaire qui m’a réservé un court et je suis allé jouer au tennis », comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, il n’en rajoute pas, mais il le dit… Quand je vois ça, je me dis « putain, même un scénariste n’aurait pas pu imaginer ça, il va jouer au tennis en attendant la nouvelle ! ». Un livre que je n’ai pas lu mais qui est cité dans The Making of the atomic bomb ce sont les mémoires de Truman… C’est le président, il doit un peu se mettre en valeur, le fait est que dans l’absolu c’est vrai qu’il aurait fallu le lire.

Pensez-vous que si Roosevelt était resté, il aurait « appuyé » lui aussi ?

LF.B. : Oui, je pense. Ce n’est pas possible autrement, on construit des villes, on investit deux milliards de dollars (qui en valent vingt aujourd’hui), et on construit l’arme la plus terrifiante pour la regarder ? Il y a tous les industriels de la nation, tous le complexe militaro-industriel avec son coté un peu légende de complotistes américains, de fait ça existe, ça vient du projet Manhattan. C’est bien une opération militaire secrète appuyée par les plus grands industriels du pays qui construisent un projet de dingue qui aboutit à quelque chose et ce n’est pas pour le regarder.

Dans une interview, Alcante avoue avoir une admiration pour Leó Szilárd qui est quand même à l'origine de l'invention de la bombe...

LF.B. : On est fiers de révéler notre livre à nos lecteurs, parce qu’on est persuadés que ça n’a jamais été fait, en tout cas pas à ce point là, pas aussi pointu et exhaustif. On a le sentiment d’avoir fait une oeuvre qui va compter et qui, en plus, est un roman graphique. De fait, on rêvait effectivement de faire découvrir que Szilárd a eu un rôle fondamental à plusieurs niveaux car personne ne le connait. Ce qu’on peut vraiment lui accorder de manière évidente, c’est une intuition de scientifique géniale. C’est sans doute dans la voie de l’humanité d’avoir domestiqué l’uranium et d’être arrivé à créer une bombe atomique, c'était écrit, c’est évident, mais il se trouve que c’est lui qui a eu l’idée qui fait que tout a changé. On voit le principe de comment ça va fonctionner, le bombardement de l’uranium par des neutrons qui vont faire des neutrons secondaires qui développent de l’énergie. On a beau dire, mais ça, personne avant n’avait vraiment compris ça. Il a le mérite politique de se dire que « si moi j’ai cette idée, quelqu'un en Allemagne va l’avoir ». On est en 39-40, Hitler est au sommet de sa puissance et il y a une vraie menace pour le monde. Il met donc littéralement en existence la notion de dissuasion ou en tout cas d’équilibre des forces. Ça, c’est assez incroyable pour l’époque. Si il n’avait pas été là, qui nous dit que les Allemands n’auraient pas découvert la bombe atomique tous seuls ? On ne peut pas le savoir et on ne le saura jamais. C’est ce que l’on dit sur Heisenberg et même si on peut penser qu’ils n’y seraient pas arrivés quoiqu’il arrive, on n’en sait rien.

C'est pourtant Oppenheimer qu'on a l'habitude surnommer "le père de la bombe"…

LF.B. : Il y a trois pères de la bombe. Ils sont symboliques puisque sans eux elle n’aurait pas été comme ça et que par leur intelligence, par leur poids scientifique, ils ont réussi à fédérer des énergies autour d’eux, d’hommes et de femmes qui ont travaillé valeureusement. C’est Szilárd pour le coté intuition et doctrine de contre équilibre du pouvoir, de pré-dissuasion nucléaire avant l’heure. Il y a Enrico Fermi pour le coté prix Nobel de physique, émigré aux États-Unis, qui intègre tout de suite sans aucune vergogne le projet Manhattan qui fera tout pour développer une bombe atomique. Et pour finir, Robert Oppenheimer qui arrive à ce moment là, à qui personne n’avait pensé avant, qui est américain et qui va diriger un projet américain, c’est sans doute l’homme le plus intelligent du monde mais il n’a jamais été prix Nobel. Ces trois-là n’unissent pas leurs efforts puisque, finalement, Szilárd se démarquera.

D'autant qu'ils ne sont pas au même endroit géographique…

LF.B. : Non, en effet. Szilárd n’est jamais à Los Alamos, il est au Met Lab de Chicago. Il fait des travaux, il compte aider au projet Manhattan mais, plus ça va, plus il se détache, et il finit par militer pour que la bombe ne se fasse pas. Il milite contre son utilisation. D’où cette idée assez incroyable, qui dans l’absolu n’est pas idiote, d’une démonstration. Il propose de faire un essai grandeur nature devant les Nations Unies pour dire « regardez ce que l’on a, imaginez ce que l’on pourrait en faire » et là les gens diraient « on arrête ». Mais les Américains disent non, ils ne sont pas là pour montrer mais pour gagner.

Un seul des membres de l'équipe scientifique a démissionné. Pourquoi selon vous ?

LF.B. : Je ne sais pas trop… Je pense qu’au moment où l’on fait partie d’un projet secret avec une confidentialité et un challenge scientifique auquel on ne peut pas résister, claquer la porte, ça ne doit pas être si évident que ça… Mais Szilárd ne le fait pas non plus, il reste à l’intérieur pour essayer de noyer le truc mais il reste…

On aurait pu imaginer qu'un départ en aurait entraîné d'autres…

LFB : C’est vrai qu’il faudrait se replacer dans le contexte mais non. Tibbets le largueur de la bombe n’a jamais regretté son geste, je pense que c’est dû au contexte. Ils devaient être persuadés qu’il fallait gagner la guerre, épargner des vies, que ça avait servi.

Il y a aussi Groves, le bulldozer de l’équipe...

LF.B. : On est bien d’accord, c’est évident qu’il a le mauvais rôle mais si on se place d’un point de vue réussite, efficacité, boulot, c’est sûr qu’il a un rôle fondamental. Il est l’image du militaire zélé qui obéit aux ordres, qui a de la personnalité et un esprit de commandement assez incroyable. Sans lui, c’est sûr que ça n’aurait pas été pareil… Parce qu'entre le moment où la lettre est écrite pour dire à Roosevelt qu’il pourrait y avoir une bombe et le moment où il donne son accord, il se passe deux ans. Je l’imagine très bien, j’ai déjà bossé avec des américains. On a l’impression que ce sont de méga businessmen et qu’ils bossent comme des malades mais pas du tout. Ce sont des réunions, des contre réunions, on fait, on ne fait pas… S’ils décident d’y aller ils y vont mais avant de décider c’est commission sur commission, comité sur comité. Il y a bien eu deux ans avant qu’enfin ils n’achètent l’uranium belge pour se lancer. C’est un des aspects du livre que j’ai beaucoup aimé : mettre en scène cette drôle de relation entre Groves et Oppenheimer qui ont tout pour être différents, qui le sont, et qui pourtant se sont trouvés et se sont accompagnés.

C’est une affaire de circonstances…

LF.B. : Oui bien sûr. Mais de fait, ils se sont entendus. C’est évident qu’ils ont dû se raccrocher au nez quelques fois, mais ils ont mené le projet dans une sorte de binôme improbable. Je retiens ça.

Quelle est votre intime conviction concernant l’ingénieur allemand Heisenberg ?

LF.B. : J’aurais tendance à résumer ça en louvoyant un petit peu plus en disant que quoi qu’il arrive, l’Allemagne ne pouvait pas y arriver. Maintenant est-ce qu’il n’a pas tout fait pour que que justement ils ne puissent pas y arriver ? Les Américains ont construit une usine dans le Tennessee, ça ressemble à une ville. En Allemagne, en temps de guerre, on ne peut pas construire de ville. Là c’est vraiment pharaonique, ça défie l’entendement. Ce sont des usines pour enrichir l’uranium pour essayer de l’extraire, il y a 50.000 personnes qui y travaillent, en Allemagne on ne pouvait pas le faire.

Avec notamment des pistes de ski…

LF.B. : Oui, vous avez vu ! J’ai bien aimé cette scène parce qu’à Los Alamos il y a eu une série télé qui s’appelait Manhattan, et on s’en est inspirés un peu pour les décors. Quelque part, Hollywood s’est un peu fatigué à recréer Los Alamos, on n’allait donc pas l’ignorer. J’ai regardé un peu les premiers épisodes, pour ne pas être trop influencé non plus. Il y avait une vie de tous les jours, il y avait des défis technologiques et scientifiques à trouver. C’est sûr qu’ils devaient faire ça toute la journée mais il y a quand même un mess, une vie de famille… Groves demande même à un moment « putain mais c’est quoi ces commandes de préservatifs ? », et oui, effectivement, il y avait une vie sociale qui apparaissait complètement déconnectée de la réalité de la guerre.

Il y a aussi cette scène où Groves voit tout le monde danser à l’intérieur, comme si c'était un monde auquel il n'avait pas accès...

LF.B. : C’est marrant que vous ayez remarqué ça car ça a fait l’objet d’une longue discussion avec Denis. J’avais écrit la scène et je lui avait dit qu’il fallait qu’il mette Groves qui regarde et ça s’était terminé par juste des gens en train de danser. Je l’ai repris en lui disant que Groves regarde depuis la vitre, il me demande alors pourquoi et je lui ai répondu que pour moi, il voit tout ce qui le sépare d’un monde qui quand même l’attire. Lui aussi aimerait sans doute s’amuser, peut-être danser, mais sa fonction le lui interdit ainsi que sa personnalité. Il regarde la scène de manière condamnante mais aussi envieuse. Voilà typiquement ce que l’on peut faire en roman graphique, un petit plan muet.

Vous-êtes vous demandé tous les trois si vous auriez participé au programme de recherches ?

LF.B. : Tout à fait, je pense. On est quand-même dans une optique d’historien. Je ne sortirai pas mon joker, notre livre n’est pas manichéen. C’est ce qui a plu à Denis parce que sa première réserve, quand Didier lui présente le projet, c’est qu’on dise que la bombe était une horreur absolue. Je ne pense pas que Denis soit un militariste convaincu. Maintenant, on peut se rendre compte que l’utilisation sur Hiroshima n’était pas nécessaire. On parle de 6 mois de gagnés par rapport à la fin de la guerre. On sait très bien que le Japon allait capituler et qu’un bombardement classique sur Tokyo six mois auparavant avait fait plus de dégâts encore. De plus, la Russie rajoute une menace qu’ils ont bien identifiée. C'était afin de montrer qui étaient les plus forts. Tout ça pour dire qu’on a voulu rester objectifs. En tout cas, il n’y a pas de totale dénonciation de la bombe atomique du point de vue militant. Il y a des interrogations qui sont montrées, des cas de conscience qui se posent, des actions militantes pour essayer de ne pas l’utiliser, des personnages peu reluisants comme le général Groves, mais nous ne participons pas à un lynchage d’un camp ou d’un autre. Nous avons voulu faire un livre un peu d’historiens, un livre un petit peu au dessus de la BD, avec une exposition des faits avec des choses intéressantes, tout ce qu'il faut au lecteur pour se faire sa propre idée…

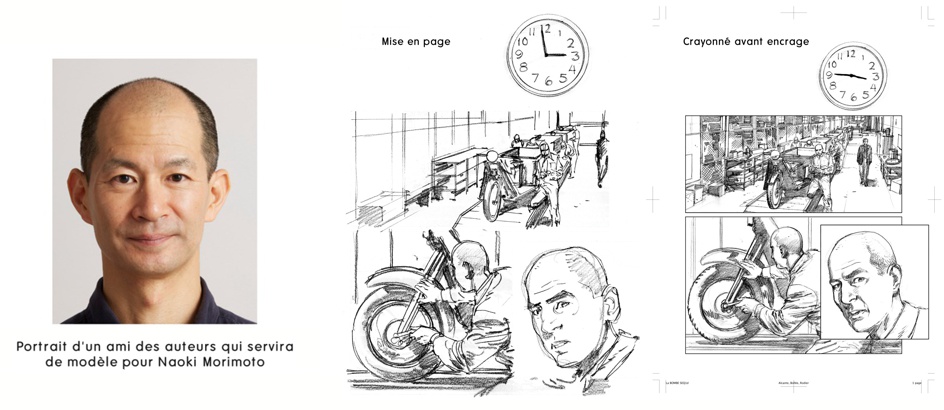

Quel est le lien entre Naoki et Kazuo Morimoto, ami d'Alcante ?

LF.B. : Denis a carrément donné les traits de Kazuo à ce Naoki Morimoto, employé à l’usine Mazda pour faire des tricycles. Laquelle usine est recyclée pour faire des fusils et des mitrailleuses. C’est un fait authentique, Mazda existait pour les tricycles avant la guerre, réquisitionnée pendant la guerre évidemment et est ensuite devenue une marque de bagnoles. Donc il lui a donné ses traits parce que Kazuo Morimoto est un ami de Didier et il est aussi un peu à la base de tout ça. C'était un gamin dont le père a été nommé à Bruxelles. Il a été scolarisé et s’est retrouvé dans la classe de Didier de la même façon que Hergé et Tchang si j’ose dire et ils se sont liés d’amitié. Kazuo existe vraiment et il est venu nous voir à Hiroshima. Il est professeur universitaire de religion arabe à l’université de Tokyo où il enseigne l’histoire de l’Islam, c’est un parcours assez étonnant. Quand Denis le voit, il se dit tout de suite « putain, sa tête me plaît ! », au niveau dessin il l’a tout de suite senti. En anglais, Denis lui a demandé s’il pouvait se servir de son visage et Kazuo était plutôt flatté, et Naoki a même pris son nom de famille. À vrai dire, nous cherchions un prénom et un nom japonais un peu classiques, on avait plein de possibilités bien sûr mais là, Morimoto ça sonnait bien. Il nous a confirmé que c'était très japonais et que c’est assez lisible. Il en a les traits et le nom, mais le fait est que c’est un civil inconnu de Hiroshima, c’est la victime symbole.

Lui et ses deux fils sont-ils les seuls personnages fictifs ?

LF.B. : Oui, tout à fait. Et nous sommes fiers d’avoir quand même mis en scène une famille japonaise symbolique avec beaucoup de détails. Kazuo par la suite nous a servi de consultant. Nous en avions deux car nous avions aussi le guide pris a Hiroshima. Il était intervenu sur deux jours pour nous guider et nous aider dans la ville. Il a accepté qu’après on lui envoie des planches et qu’on lui demande de donner son avis. La scène où il mange avec ses deux fils au début, par exemple, le guide nous a dit « oui mais le meuble derrière, il ne peut pas y avoir cet objet parce que la hauteur… », c'était parti pour des mails à n’en plus finir ! Je ne pensais pas que ça irait jusque là… « Et puis le caractère là, finalement il n’est pas très bien, il en faudrait un autre »… Enfin bon, à un moment je me suis dit que Denis allait hurler, mais non. Donc tout est certifié authentique, crédible « Japon ».

Ça permet aussi de donner un peu de consistance au personnage du kamikaze, de se dire que c’est quelqu'un qui vient d’une famille "normale"...

LF.B. : Oui. J’aime beaucoup cette séquence pendant laquelle l’uranium lui pose des questions comme « qu’as-tu ressenti ? Étais-tu vraiment content de partir mourir ? ». J’avais fait ça sur Terra Doloris, avec une page au milieu où l’on suit un aborigène avec une voix-off qui demande « t’es-tu rendu compte que ta vie n’était plus la même ? Que ton monde allait s’écrouler ? », là c’est le même procédé. Bien sûr, c'était surement des fanatiques au début de la guerre, mais on sait très bien que le peuple japonais à la fin a été horriblement pressurisé par son gouvernement et qu’à un moment donné ça ne pouvait plus continuer.

Pourquoi Hiroshima est-il mis plus en avant que Nagasaki ?

LF.B. : Hiroshima n’était pas la cible première mais plutôt prioritaire. Pour Nagasaki, ce sont vraiment les circonstances. On ne l’a pas expliqué et comme toujours on va aussi contribuer à ce sentiment qu'au Japon il n’y en a que pour Hiroshima et pas Nagasaki. C’est un peu dur, mais honnêtement, entre nous, le bombardement de Nagasaki est un authentique crime contre l’humanité, horrible. On peut toujours trouver des justifications pour Hiroshima, les américains ne se gênent pas pour le faire par rapport aux victimes potentielles suite à la guerre. À partir du moment où Hiroshima est rasé, c’est évident que le match est fini. Or, ils vont quand même bombarder Nagasaki trois jours plus tard… Pourquoi principalement ? Nous ne sommes pas entrés dans les détails. C’était d’une part pour remettre un coup sur la tête des Japonais, même si c'était évident qu’ils allaient capituler deux jours après, mais surtout pour voir si une bombe au plutonium fonctionnait aussi bien que celle à l'uranium lancée sur Hiroshima… Nagasaki c’est une autre technologie, ils ne l’avaient jamais testée et pour être honnête ça ressemble un peu aux tests grandeur nature. « Allez, comme ça on met un deuxième coup et la guerre est finie » et quelque part c’est « tiens, on va voir si ça marche ». Là aussi ils ont investi des milliards qu’il fallait utiliser.

Ressent-on une atmosphère particulière lorsqu'on débarque pour la première fois à Hiroshima ?

LFB : Oui et non. Je suis très dubitatif sur la reconstruction de Hiroshima qui a été faite à la manière un peu américaine, avec un quadrillage des quartiers qui ne préserve pas du tout le souvenir. Bien sûr, il y a l’image du dôme mais il y a un bâtiment, une PME derrière, un immeuble de bureaux. Le parc est préservé mais il est entouré d’immeubles modernes des années 60/70 qui sont moches. Ce n’est pas sanctuarisé, mais c’est fait exprès. Vous savez que les Japonais perdent la guerre, mais lorsque les petits Japonais apprennent l’histoire de leur pays à l’école, la période 1945-1960 est intitulée « la période d’occupation », le pays est occupé par le vainqueur, les Etats-Unis. Maintenant, en 2020, quel est l’allié des USA dans le monde ? Il y a quand même une sorte de reformatage de la mentalité japonaise. Les Japonais ont cette faculté de dire « on a été vaincus, notre vainqueur mérite notre respect ». Donc Hiroshima est une reconstruction qui tend un peu à nier le drame. La ville est toute reconstruite, il y a un petit parc, un musée, mais on ne peut pas dire que ce soit sanctuarisé. De ce fait, lorsqu’on arrive à Hiroshima, on ne ressent pas cette émotion. En revanche, le musée c’est fort, il se situe dans le parc alors il y a un peu une atmosphère de recueillement. Dedans, il y a des photos qu’on ne soupçonne pas, des photos du tir, etc. J’ai découvert dans notre recherche, dans la bibliothèque au sous-sol, que la bombe explose à 8 heures et quart mais qu’il y a une première photo officielle qui existe vers midi dans les rues de Hiroshima. Donc il y a quand même un photographe, qui vient de se faire bombarder atomiquement et qui prend des photos. Les photos sont terribles, on voit une femme en guenilles, on peut imaginer qu’elle n’a plus de vêtements, il y a des gens qui sont sur le trottoir assis et hagards. Il y a 2/3 photos où on voit une femme qui court, on comprend qu’elle a quelque chose dans ses bras et on découvre que c’est son enfant mort qu’elle essaye de réveiller parce qu’elle ne sait pas s’il est mort. Je ne connaissais pas cette photo, j’ai attendu d’aller à Hiroshima pour la voir, ça n’a pas de prix. Dans le musée, on ressent une émotion terrible, on ne peut pas regarder tout ça d’une manière froide. Maintenant, si je nuance de nouveau, les dommages pour les corps sont gradués, brûlures, pertes de cheveux, tout est décrit de manière empirique, mais seulement. Est-ce qu’on lit dans le musée une sorte de condamnation du geste ou de la bombe atomique ? Rien… C’est factuel. Vous pensez bien que ce ne peut pas être un musée anti-américain, c’est peut-être ça aussi. C’est un peu ambivalent. Même la cérémonie du 6 août à laquelle on a assisté était très forte, des enfants venaient déposer des gerbes de fleurs avec une musique symphonique mais les Japonais sont tellement dans la rigueur de l’organisation et il y a tellement de choses à faire, on sent que c’est ça l’obsession, vite il faut se dépêcher, il y a le recueillement, puis ensuite il faut relever la tête rapidement parce que là il va y avoir un discours… De fait, l’émotion n’est pas si présente que ça. Mais avoir assisté a cette minute de recueillement, à Hiroshima, un 6 août, j’avoue que je ne l’oublierai jamais.

Il y a à la fin du livre un retour sur chacun des personnages, c’est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ ?

LF.B. : Pas forcément. J’ai un peu appuyé là-dessus pour le coté prologue/épilogue. Dans Terra Australis , tout le monde m’avait dit que ça fonctionnait vraiment très bien le coté « que sont-ils devenus »… Il n’y a aucune originalité, quand on regarde le dernier épisode de Six feet under, c’est pareil, on les voit vieillir et mourir. Ça m’avait marqué alors je l’ai fait pour Terra Australis et, avec Didier, c'était évident de se dire « on laisse Szilárd comme ça ? On ne sait pas ce qu’il est devenu, on ne sait pas quand il est mort ? » donc on a fait un épilogue. Par contre, ce dernier devait être plus large, je voulais un aspect artistique. La bombe devient une sorte de référence pop quelque part, ça devient une icône de la destruction du monde, des références de chansons comme Enola Gay, ça fait partie de notre culture. On a tous décidé de faire une note en postface, Didier voulait expliquer un peu la genèse du projet, du coup Denis s’est dit qu’il allait en faire une aussi et pour ma part je me suis dit que ce serait l’occasion de faire un petit élargissement du sujet.

Il y a une référence particulièrement appréciable c’est celle de l’épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks...

LF.B. : On est bien d’accord ! Cette saison 3 est complètement dingue, quelle oeuvre, quel univers ! Il y est fait référence à l’essai Trinity. Comme quoi, la bombe fait vraiment partie de notre univers culturel.

Peut-on imaginer le livre édité aux Etats-Unis ou au Japon ?

LF.B. : Je peux vous annoncer que le livre sortira aux États-Unis l’an prochain, un contrat a été signé avec un éditeur américain. Ce dernier préfèrerait avoir un noir/blanc/gris, pas ce noir et blanc pur, ce qui fait que Denis est en train d’habiller les scènes, les éléments de décor de gris… Un peu comme Terra Australis qui effectivement n’est pas noir et blanc pur, il y a des lavis de gris. Ce fut une demande immédiate de l’éditeur américain, de fait il y aura une version bien spéciale. Un jour il sera aussi publié au Japon, Etienne Bonin (Qui s’occupe des droits étrangers aux éditions Glénat, NDLR) en est persuadé même s’ils n’ont pas encore dit oui mais il faut le temps. Autant les américains on peut réussir à les convaincre sur pdf, autant les Japonais ne se décideront jamais tant qu’ils n’auront pas l’album dans les mains. Il faudrait le leur traduire peut-être aussi.

Quelques mots sur votre prochain album consacré à Patrick Dewaere dans la collection 9 1/2 chez Glénat ?

LF.B. : J'espère que vous apprécierez bien parce que j’en suis très fier. C’est ma deuxième sortie la plus forte de l’année. J’avais toujours voulu m’intéresser au cinéma et j’avais monté un projet autour d’un personnage principal qui se suicide pour une raison un peu inexpliquée et donc j’avais dit à Franck (Marguin, éditeur chez Glénat, NDLR) que je m’étais inspiré de Dewaere. Franck a voulu m’en reparler, il m’a proposé d’oublier mon projet même s’il était bien mais il voulait que je lui fasse Dewaere parce qu’il allait commencer sa collection 9 1/2… J’ai dit oui tout de suite. Je suis très content d’avoir le personnage le plus moderne de la collection, il est encore un peu dans l’imaginaire, il a l’image d’un jeune. Dewaere va être dans l’esprit Ventura. Ce n’est pas un biopic classique, c’est une sorte de vision un peu space de Dewaere. Je me suis investi sur lui, j’ai tout lu et j’ai vu tous ses films. C’est un personnage insaisissable, une personnalité capable des emportements les plus digues aux dépressions les plus terribles. Une vie d’écorché vif très compliquée, un drame d’enfance… Ce n’est pas un personnage classique. Cette bio est un peu foutrac, on passe d’un truc à l’autre et c’est fait exprès pour que l’on picore de la vie de Dewaere en essayant de l’habiller d’une sorte de regard un peu bienveillant mais on dit des choses aussi. Le plan est assez éclaté et c’est voulu. Il y a même une scène finale, du genre fantastique avec Depardieu. Mais l’histoire dans l’histoire, c’est que la dessinatrice de l’album, une jeune femme de 25 ans, s’est présentée chez Glénat il y a deux ans avec son carton sous le bras à Angoulême pour dire « bon ben voilà ce que je sais faire », elle est arménienne, elle parle un français parfois hésitant, elle a un dessin vous le verrez très féminin, très sensible, très roman graphique, mais c’est une belle histoire aussi que cette jeune femme d’origine étrangère ait réussi.

Élise Brun, attachée de presse chez Glénat, précise qu'il y aura une projection au moment de la sortie du livre, fruit d'un partenariat avec le cinéma du Panthéon.

LF.B. : Je pense que la sortie du livre sera début septembre. Franck m’a prévenu qu’il s’agirait de la projection de Coup de tête. C’est un film de Francis Weber avec son fameux personnage François Pignon… Dewaere joue comme Pierre Richard a pu le faire ainsi que Jacques Brel ou encore Jacques Villeret, le rôle de François Pignon. En ce moment je suis aussi en train de préparer quelque chose d’autre. Vous devez connaitre Alberto Breccia, le grand maître argentin du noir et blanc. Son fils, Enrique, qui a 70 ans, est fasciné comme tous les auteurs par la BD franco-belge, c’est un rêve pour lui. Il avait tenté une percée il y a quelques année avec Xavier Dorison sur une série : Les Sentinelles. Je crois que ça n’a pas trop mal marché. Soleil l’avait mis sous son coude en lui promettant un super beau projet et il se trouve que c’est le nôtre avec Didier Alcante et moi-même. C’est un gladiator un peu fantastique et là on s’éclate, ça nous repose un peu coté documentation… Soleil a réussi à nous débaucher pour venir accompagner Enrique Breccia. Ce sera une mini-série en trois tomes, un péplum un peu fantastique puisque c’est une atmosphère un peu gladiateur et biblique, un peu Jodorowsky dans l’âme, un peu hard. On sait qu’il y aura une édition noir et blanc parce que quand on voit les premières planches on se demande comment c’est possible de les mettre en couleur. Le coloriste sera Sébastien Gérard qui faisait les derniers Lady S.