Dans le milieu bédéphile, le nom de Jacques Glénat est très souvent associé au mot "passion". C'est sans doute l'une des raisons qui explique l'aventure de cinquante ans vécue à la tête de la maison d'édition grenobloise dont il est le créateur. Dans ses locaux parisiens, lors d'un d'entretien à la fois riche et passionnant, il est revenu sur les moments-clés, les succès... et le reste. Entrepreneur attaché à son indépendance, il évoque également un prochain grand projet et la préparation du passage de témoin.

2019, année du jubilé : doit-on s’attendre à une célébration royale pour le cinquantenaire des éditions Glénat ? Non, ce n’est pas l’esprit de la maison. Déjà, célébrer le cinquantenaire des éditions Glénat en 2019, c’est un petit peu tricher. 1969 correspond à la sortie du fanzine, mais la société des éditions Glénat a été enregistrée au registre du commerce en 1974. Pendant cinq ans, j’ai en effet exercé mon métier d’éditeur en chambre chez mes parents. J’étais lycéen et je n’avais pas les moyens de voir les choses en grand jusqu’à ce que je m’aperçoive que tout ça commençait à prendre de la place. J’ai alors voulu régulariser la situation, embaucher du personnel…

Quel est votre premier souvenir lié à la bande dessinée ?

Quand j’étais tout petit, il y avait une maison de la presse en face de chez moi à Grenoble. J’y allais avec une pièce de vingt centimes que me donnait ma mère pour acheter des mensuels qui provenaient essentiellement de trois éditeurs en France : Artima à Tourcoing, les éditions des Remparts à Lyon et, plus tard, les éditions Lug qui ont introduit les super-héros. J’achetais donc particulièrement Zembla, Akim, Blek le Roc et Tartine qui me faisait rire. J’ai finalement trouvé que tout ça n’était pas très classieux, j’ai commencé à m’abonner, grâce à ma grand-mère, à Spirou. Ça a été pour moi une grande découverte avec des séries qui, à part Gaston, s’étalaient sur deux pages comme celles de Buck Danny, de Gil Jourdan… Ces gens-là étaient d’ailleurs d’une habileté extraordinaire. Quand on relisait les albums, on s’apercevait qu’ils avaient été conçus avec un découpage calibré pour l’hebdomadaire, c’est à dire que la dernière case de la page de droite relançait toujours l’intérêt du lecteur. Je me souviens qu’il était distribué le mardi après-midi et que je me rendais plusieurs fois à la boîte aux lettres car, à l’époque, le facteur passait plusieurs fois par jour. C’était la tradition du feuilleton, celle de la littérature populaire. C’est quelque chose qui m’a éduqué ; savoir attendre pour connaître la suite de l’histoire. Je devais imaginer pendant la semaine ce qu’il allait bien pouvoir se passer. Quand je pense qu’on disait alors que la bande dessinée ne développait pas l’imagination des enfants… C’était aussi le début des albums. Je me souviens que les trois premiers albums sortis chez Dargaud en 1959 étaient un Astérix, un Michel Tanguy et un Barbe Rouge. Chez Dupuis, ils avaient commencé dans les années cinquante mais très timidement avec des albums brochés. Les Buck Danny avaient été interdits, comme Ciel de Corée. La diffusion en librairie était très compliquée, ça n’intéressait absolument pas les distributeurs. D’ailleurs, quand j’ai commencé à en faire quelques années plus tard, j’ai fait le tour de tous les éditeurs et personne n’a accepté de distribuer mes bouquins.

Comment êtes-vous arrivé au fanzinat ?

Je suis passé par le stade de la collection, une sorte de maladie. (sourire) Quand j’achetais un album Dupuis, il y avait à la dernière page tous les titres de la collection. Je cochais avec un crayon ceux qui me manquait et le but était bien évidemment que toutes les cases soient cochées. J’allais même chez les bouquinistes, c’est d’ailleurs là que j’ai trouvé les Buck Danny interdits. Ma mère ayant gentiment accepté de me financer une bibliothèque dont la hauteur des étagères collait avec la hauteurs des bandes dessinées, je les gardais et je les rangeais. Avec mon argent de poche, je m’offrais un voyage à Bruxelles deux fois par an. À l’époque, un tel voyage durait une nuit entière. Je me souviens d’être arrivé une fois à 7 heures du matin très excité car Franquin m’avait invité. Forcément, à 7 heures du matin, je l’ai réveillé. (sourire) Ma passion était de rencontrer les auteurs, de savoir qui était derrière les bandes dessinées que je lisais et les faire parler. C’est ça qui m’a donné l’idée de faire un fanzine, ce qu’on appellerait aujourd’hui un blog sur internet. La différence, c’est qu’il y a toujours des gens qui passent devant un blog et qui s’abonnent ou qui regardent alors que moi, je ne savais pas trop quoi faire de mon fanzine. J’en ai donc mis en dépôt dans les trois-quatre points de vente parisiens que je fréquentais. Ils étaient dans la mouvance qui poussait à chercher des publications nouvelles et des gens nouveaux : il y avait la librairie Actualités de la rue Dauphine, Brentano’s de l’avenue de l’Opéra, la librairie Dupuis du boulevard Saint-Germain que j’ai rachetée quelques années plus tard… Avec ma femme, sur la table de la salle à manger, on faisait les paquets de fanzines, on les envoyait avec la facture. Les gens ne payaient pas… (sourire) À Paris, je faisais du dépôt-vente. Je me souviens que Convard m’avait dessiné, pour les vingt ans de Glénat, en petit garçon en culottes courtes en train de porter des paquets de fanzines dans les rues de Paris. Ce n’était pas du tout rentable puisque le chiffre d’affaires ne couvrait même pas le prix du billet de train.

Le fanzine était tiré à combien d’exemplaires ?

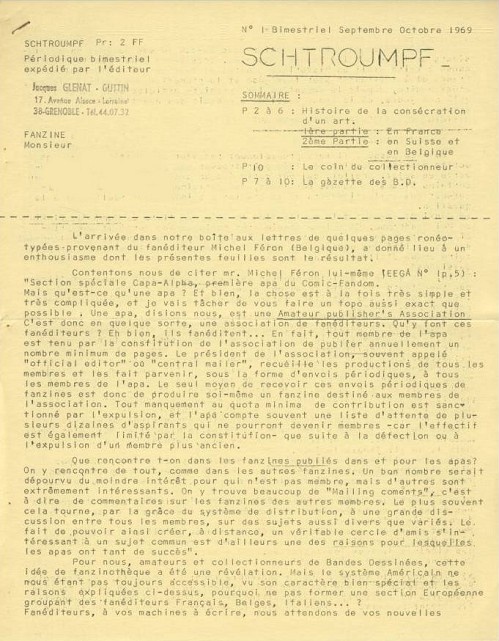

Le numéro un de Schtroumpfs a été tiré à 125 exemplaires, le deux à 250, les 3 et 4 à 1000… Il y avait en fait plein de gens qui s’abonnaient. C’est à partir de là que j’ai expliqué à mes parents que je souhaitais abandonner mes études de pharmacie pour me consacrer pleinement à cette activité. D’autant que je faisais aussi une fac d’Anglais pour pouvoir lire les comics américains. J’avais aussi commencé des études d’architecture. Le soir, je faisais les fanzines. Il ne me restait alors très peu de temps pour aller boire des coups avec les copains. Alors j’ai sauté le pas en 1974. Je suis allé demander un peu d’argent à mon oncle et à ma grand-mère, pour récolter les 20.000 francs qui étaient alors nécessaires à l’époque pour créer une SARL. J’ai donc démarré avec tout ce à quoi ça oblige : une comptabilité, un bureau, du personnel, une secrétaire, un téléphone…

Comment vos parents ont-ils vécu l’abandon des études en pharmacie ?

Une grande partie de ma famille était dans le milieu médical. Mes parents m’ont suggéré de finir d’abord mes études, puis de faire ensuite ce que je voulais. Je n’avais pas du tout envie de ça. Quand je suis allé voir le premier banquier, la première maison d’édition à Grenoble s’appelait Arthaud et ils étaient plus ou moins en train de couler. Cela a donc été au départ très difficile. À l’époque, on ne faisait ni distribution, ni diffusion, ni finance. Mais le plus important, je n’avais aucune compétence. Je n’ai jamais fait d’école de commerce et n’avais aucun diplôme. J’ai appris sur le tas au fil du temps.

Avant la création de la SARL en 1974, vous aviez commencé à éditer certains auteurs…

Oui, dont Claude Serre en 1972. C’est un auteur qui est toujours resté dans mon cœur, de même qu’Humour noir et hommes en blanc. Au départ, c’était une commande d’un éditeur qui était spécialisé dans les ventes en porte-à-porte chez les médecins. L’album était présenté sous forme de coffret qui coûtait quand même 320 francs. J’ai trouvé dommage que ce bouquin ne reste qu’en édition luxueuse. J’ai donc racheté les droits pour l'éditer en petit format. C’est le livre qui a été le premier best seller de la maison puisque je le mettais en dépôt chez Boulinier au boulevard Saint-Michel. Un jour, le fils Boulinier me dit qu’il m’en prenait 500 et qu’il les mettait sur une palette à l’extérieur sur le boulevard. Tous les albums sont partis en une semaine et on a répété cette opération plusieurs fois. Quand les gens prenaient ce livre entre les mains, ils éclataient de rire. C’est un livre qui est toujours en vente aujourd’hui. Le dessin de couverture - le masseur qui arrache la peau de son patient - a fait le tour du monde. À la même époque, j’ai aussi édité les Gnangnan de Claire Bretécher.

Comment parveniez-vous à faire d’aussi petits tirages avant l’ère du numérique ?

Tout d’abord, c’était du noir et blanc. Puis ce n’était pas si petit que ça puisque j’en faisais entre 1 000 et 2 000.

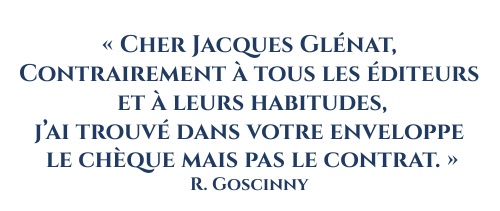

Une fois que la SARL a été créé en 1974, comment avez-vous signé les premiers auteurs ?

C’est comme ça qu’on est passé des vieux trucs de Coq Hardi des années cinquante et soixante ou de Vaillant dans lequel était publié Gillon à du matériel un peu plus récent comme Constant Souci de Greg. Puis est venue l’heure de la création avec des auteurs qu’Henri Filippini allait chercher. Il y avait à l’époque deux événements majeurs : la convention de la bande dessinée à la Mutualité à Paris où il y avait des tables sur lesquelles je posais mes fanzines et le salon de Lucca qui a été créé en 1966. C’était les deux seuls endroits où la bande dessinée était reconnue. Du coup, cela attirait tous les gens qui voulaient qu’il se passe quelque chose : les journalistes, les auteurs, les éditeurs… Il y avait finalement peu de gens mais tous étaient animés d’une passion formidable. On était un peu jaloux puisque d’autres fanzines commençaient à sortir. Je me souviens de l’un d’entre eux qui était sorti avec une couverture en couleurs ! Il existait donc une rivalité entre les différents fanzines sur les tirages, le papier, la couleur… Puis il y a eu le festival d’Angoulême. Et dès 1974, avec mes trois albums sortis, j’y ai obtenu le prix du meilleur éditeur. Cela a fait tellement d’histoires qu’ils ont par la suite supprimé ce prix. (rires) Ce prix était en fait une statuette que l’on m’a dérobée.

Vous avez donc participé à toutes les éditions du festival d’Angoulême…

Oui. Je pense que je suis le seul éditeur vivant à les avoir toutes faites.

Après les premiers albums, les premières collections dont Vécu qui devrait revivre prochainement…

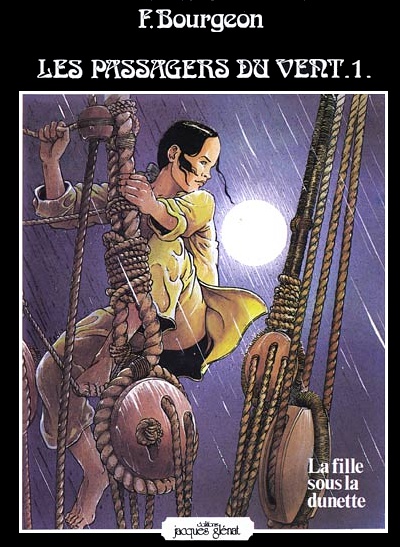

La collection Vécu est née grâce à François Bourgeon. Henri Filippini connaissait sa série Brunelle et Colin et Bourgeon n’était pas content à l’époque de travailler pour les journaux catholiques car ce n’était pas forcément ses convictions. On lui a donc demandé de faire une série qu’il a créée pour nous : c’était Les Passagers du Vent en 1979 qu’on a publié dans Circus. On a immédiatement après fait le premier album qui s’est très vite vendu à quelques milliers d’exemplaires. Le tome cinq a été tiré à 300 000 exemplaires ce qui en faisait la première BD réaliste, devant Blueberry. Ce succès a été obtenu notamment grâce à quelque chose qui a été à l’origine de la fâcherie avec François. À cette époque était né un club de livres qui s’appelait France Loisirs constitué de 99% de femmes qui y achetaient leurs livres. C’était l’époque des clubs où tout était fait pour qu’on s’y sente bien. Ils se sont mis à vendre des quantités incroyables de Passagers du Vent, un chiffre qui compte beaucoup dans les quelques millions d’exemplaires qu’on a vendus. Cela a provoqué un choc que la bande dessinée puisse être historique. J’étais déjà lecteur de ce genre de livres, je me rappelle notamment de L’Allée du Roi de Chandernagor que j’avais adoré. On s’est donc dit avec Henri Filippini qu’il fallait continuer dans cette veine historique : prendre des époques précises et demander aux auteurs de raconter des histoires dans ce domaine. Ils avaient une très large liberté pour le faire. On a alors sorti Les Chemins de Malefosse, Les Tours de Bois-Maury, Les 7 Vies de l'épervier qui reste peut-être encore la plus connue.

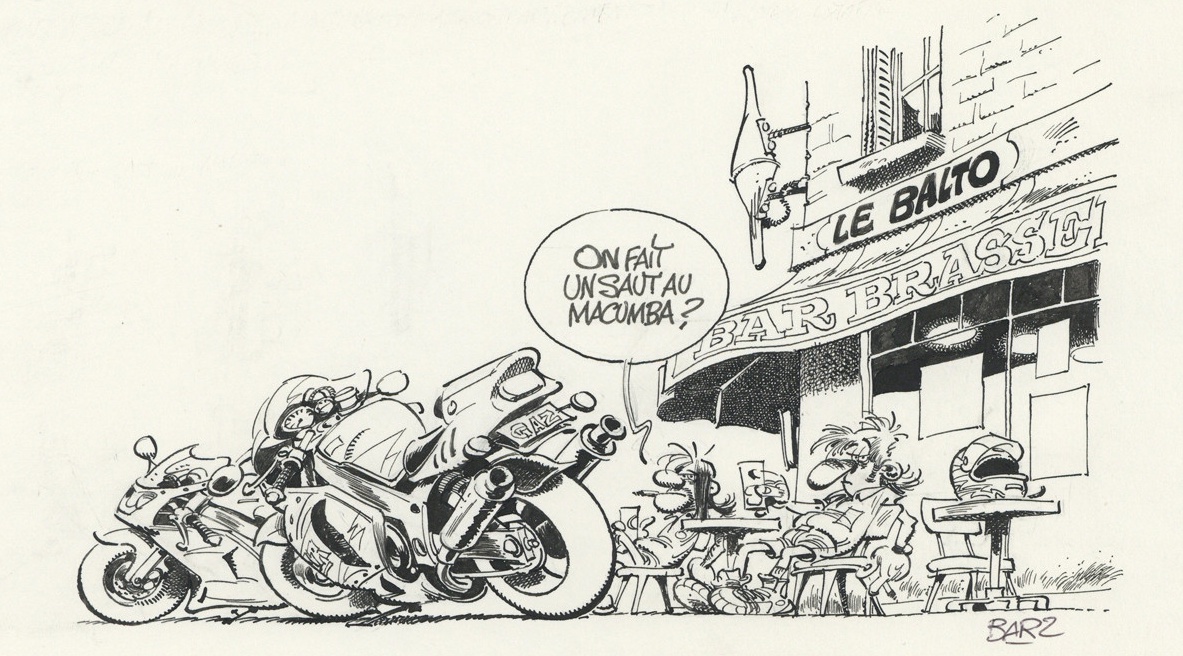

Tout cela a donné l’idée de faire un magazine qu’on a appelé Vécu. On est allé voir tous les historiens qui voulaient bien nous répondre. Le rédacteur en chef était le regretté Stan Barets. Le magazine a plutôt bien fonctionné et a vécu un certain nombre d’années, remplaçant Circus. Un peu plus tard, on a créé Gomme ! pour les plus jeunes. De ce magazine sont nés Balade au Bout du Monde et quelques autres séries connues. Concernant la reprise éventuelle de Vécu, on assiste à quelque chose de très intéressant actuellement dans les kiosques. Les magazines disparaissent les uns après les autres, on assiste à une crise dans la Presse sans précédent. Il y a cependant quelque chose qui marche bien, ce sont les fascicules, c’est à dire ce qu’on achète en kiosque chaque semaine. Le principe économique s'appuie sur le prix dérisoire du premier numéro qui ensuite augmente quand le lecteur est fidélisé. Ensuite, les gens continuent non seulement à l’acheter mais se procurent aussi les anciens numéros. On a fait ça avec une première collection qui s’appelle Les Grands Romans de la littérature en BD dont on a vendu plus d’un million d’exemplaires. Jamais je n’aurais imaginé ça. C’est un phénomène à la fois populaire et fidèle. Les gens les acquièrent vraiment pour les mettre dans leur bibliothèque, d’autant que la collection complète permet d’obtenir une frise. Ont suivi Les Pieds Nickelés, Joe Bar Team, Bibi Fricotin… un peu toutes les séries patrimoniales du catalogue. L’idée est de rajeunir également toutes les collections Vécu et de les remettre sur le marché de cette façon-là, c’est-à-dire de quitter la librairie au profit du kiosque avec ce rendez-vous mensuel. Notre partenaire, Hachette Presse, va essayer de relancer ça. L’idée est formidable : il y a de nouveau une présence en magasin, il y a une parution régulière qui rend la fidélité plus simple, le prix est largement inférieur. Il y a à la fois la clientèle des gens qui découvrent et la nostalgie des gens qui retrouvent. Surtout, on se donne des airs de sérieux puisque dans ces collections, on rajoute un cahier fait par un historien qui met l’Histoire en perspective. C’est une renaissance pour la BD qui est formidable. Tout le monde dans ce métier pensait avoir perdu les kiosques définitivement, même si certains magazines comme Spirou continuent. La BD doit rester populaire et la librairie reste encore un lieu fréquenté par une élite, un grand nombre n’y entre pas.

La BD est un bon vecteur pour faire connaître l’Histoire à la jeunesse…

Si on prend les 7 Vies de l’Epervier, les costumes, les décors, l’époque et le fond historiques sont véridiques. Après, bien évidemment, l’intrigue n’est pas authentique. Mais cela reste effectivement une porte d’entrée. On explique d’ailleurs dans le cahier pédagogie à la fin de l’album tout ce qui est vrai, Juillard ayant fait son travail avec une exactitude extraordinaire.

Il y a eu par la suite une certaine diversification avec Les Guides, les ouvrages sur la mer, les beaux livres…

Oui. Cela obéit à deux choses. La première, ce sont mes passions. Tout d’abord il y a la bande dessinée, déclinée sous ses trois formes : manga, franco-belge et comics. Ensuite, il y a la montagne, puisque je suis né à Grenoble. La mer est une autre de mes passions. Par la suite, nous avons ajouté le vin et la gastronomie. Concernant le vin, on nous a confié la réalisation de grands livres comme 1855 - Bordeaux, les grands crus classés ou Climats du vignoble de Bourgogne pour l’UNESCO. Sans forfanterie, je pense que nous sommes premier éditeur de mer, de montagne, de chefs mais aussi de randonnées. Nous déclinons la montagne sous toutes ses formes : des biographies et des autobiographies de grands alpinistes, de grands hommes de la montagne, des livres destinés à faire rêver avec de belles images, des livres pratiques et notamment des petits guides à faible coût qui proposent des randonnées. Pour ces derniers, nous reprenons les fonds de carte de l’IGN et nous proposons nos propres itinéraires avec des renseignement concernant la durée de la promenade, la difficulté, le public concerné… Ces livres sont sans arrêt remis à jour et je suis toujours émerveillé que tout ça marche très bien alors qu’on peut avoir la même chose gratuitement sur internet sur un téléphone. Sauf que si on regarde un téléphone pendant qu’on marche, on peut se casser la figure alors que faire une belle photocopie de la randonnée juste avant génère moins de risques.

On retrouve d’ailleurs le vin dans différents supports du catalogue…

Oui, ce sont aussi Les Gouttes de Dieu, Château Bordeaux…

En 1990 sort le premier tome d’Akira aux éditions Glénat : un coup de maître ?

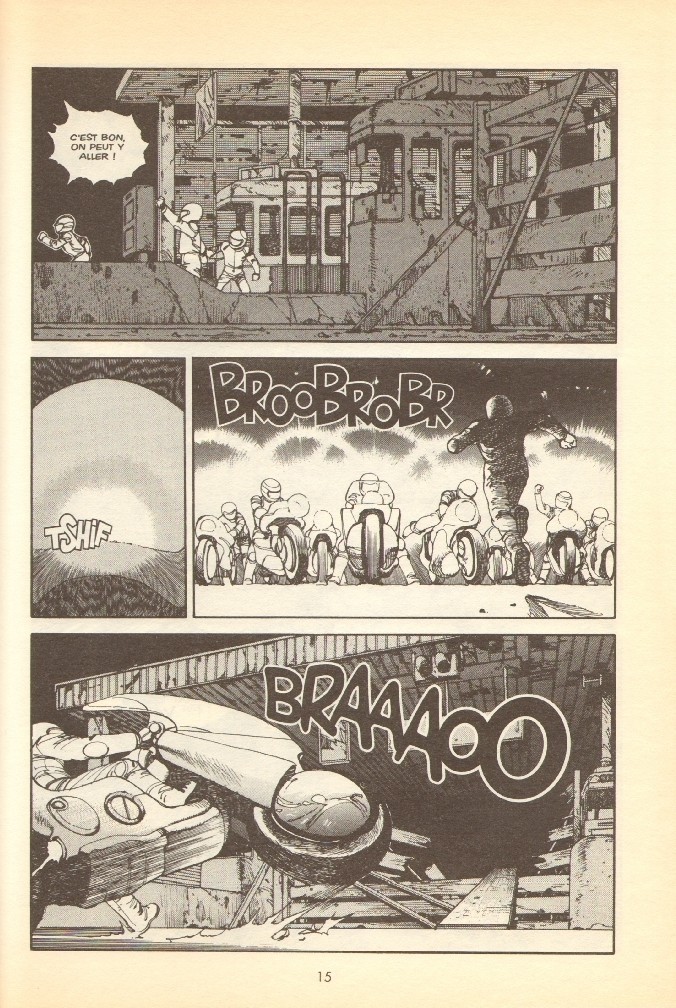

C’est très facile de dire ça aujourd’hui. (rires) La légende soit, mais on doit absolument revenir à la situation d'origine. Au départ, j’avais envie que la bande dessinée ne soit pas que franco-française et j’aimais bien essayer de vendre mes albums dans d’autres pays dont l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas… J’ai donc aussi souhaité les vendre au Japon. J'y suis donc parti à la fin des années 80. C’était un dépaysement total, il n’y avait aucun alphabet nulle part et il était extrêmement difficile de trouver une adresse. Je me suis rendu chez l’éditeur qui me semblait le plus connu et dont j’avais déniché l’adresse : Kodansha. Chez eux, une seule personne parmi tout le personnel parlait l'anglais. J’ai donc fait montrer mes bandes dessinées à un de leurs éditeurs qui faisait des « Ah » et des « Oh » mais qui a quand même mis cinq ans pour publier les premiers albums dont Les Passagers du Vent. Ça n’a pas du tout marché. Les japonais qui avaient l’habitude d’avoir un livre de poche, petit format, avec du mauvais papier en noir et blanc, pas cher et publié tous les mois se sont retrouvés avec une BD cartonnée en couleur, chère et avec une lecture dans le sens européen… Ça les a même tellement dégoûtés qu’ils m’en parlent encore aujourd’hui. À l’époque, en bons commerçants qu’ils sont, ils m’ont mis dans les mains Akira. Je ne connaissais absolument pas et j’ai vu immédiatement qu’il y avait du Moebius chez Otomo. Ils pensaient qu’Akira était proche de notre système narratif et m’ont proposé d’acheter les droits, ce que j’ai fait. On l'a donc sorti en France mais à la japonaise c’est à dire en petits fascicules dans la presse, en noir et blanc. Comme je trouvais ça assez branchouille, je suis allé chercher Libération et Europe 2 comme partenaires. C’est la première fois qu’on faisait ça dans la BD. J’ai aussi acheté des colonnes Morris, mais c’était finalement une erreur. C’était un support qui était destiné aux affiches de cinéma et tout le monde a cru qu’Akira était un film. Au départ, ça n’a pas donc très bien marché mais le risque n’était finalement pas énorme puisque la publication était en noir et blanc. Néanmoins, j’ai senti qu’il existait quand même une petite flamme qui se réveillait. J’ai alors pris conscience que je n’avais pas le bon réseau et qu’il fallait que j’associe les libraires, d’autant plus que les japonais avaient réussi à vendre ça à Marvel qui l’avaient pris à condition que ce soit en couleur. J’ai donc décidé de les faire moi aussi en couleur et on les a ressortis en volume triple. Immédiatement, on a vu qu’il se passait alors quelque chose chez les libraires.

En revanche, vous avez eu une intuition trop précoce pour les comics…

Pour les comics, je ne suis pas arrivé au bon moment. On en a fait quelques uns, on a racheté une branche d’Albin Michel qui s’appelait Comics USA. Non seulement ça peinait mais en plus je n’ai jamais aimé les super-héros en pyjama bleu. Ce mythe de l’Amérique triomphante m’a toujours agacé. Peut-être que ça n’a pas marché parce que je n’ai pas mis mes tripes comme dans d’autres projets. J’avais même créé une filiale aux Etats-Unis pour développer ça mais sans succès. On a donc à l’époque tout misé sur les mangas et je pense qu’on a bien fait. On est resté les seuls sur le marché du manga pendant cinq ou six ans. Voilà comment nous avons exploré les trois genres de la BD sur la planète. Le constat que je fais tristement, c’est que les comics sont publiés en Europe et en Asie, les mangas sont publiés en Europe et aux Etats-Unis tandis que la BD franco-belge…

En 1991, c’est l’arrivée de Vents d’Ouest…

C’est une petite maison qui était à vendre. Son actionnaire était le groupe Hatier qui était dans le scolaire… Les chiffres étaient très mauvais et ils avaient beaucoup de mal à s’en sortir. J’avais trouvé chez eux trois pépites : Joe Bar Team dont le premier tome est un petit chef d’oeuvre, Peter Pan de Loisel et les Pieds Nickelés. Il y avait aussi les Guides en BD de Goupil que je n’aimais pas trop mais dont je trouvais les idées très bonnes. J’ai donc racheté la société alors que je n’en avais pas vraiment les moyens. J’ai eu la mauvaise surprise de devoir remettre régulièrement de l’argent car ils en perdaient sans arrêt. Faire marcher Glénat et Vents d’Ouest a été très difficile et j’ai vécu quelques années compliquées. Les distributions étaient différentes. La première chose que j’ai faite a été de réunir les locaux de Glénat et Vents d’Ouest côte à côte dans un même immeuble. C’était très amusant. Il y avait un étage où venaient les auteurs de Vents d’Ouest et un autre où venaient les auteurs Glénat. Je me souviens d’un auteur qui avait claqué la porte de chez Glénat en disant : « Puisque c’est comme ça, je vais chez Vents d’Ouest ! ». (rires)

C’était un début de croissance externe…

Oui, j’ai racheté également Zenda qui possédait deux-trois trésors que j’ai un peu perdus. C’était des auteurs américains et je n’ai peut-être pas su prendre la suite affective qu’il fallait. Mais il y avait notamment les droits des Chroniques de Lune Noire. Dargaud m’avait fait un pont d’or pour reprendre la série et j’ai accepté avec beaucoup de regrets car on était en pleine crise financière. Nous n’avions pas la distribution qu’on a aujourd’hui avec Hachette. Tout était plus compliqué, c’était des années épouvantables. Du matin au soir, il fallait lutter : les banques réticentes, un distributeur qui fait faillite, un stock qui brûle… Finalement, un banquier m’a sauvé parmi tous les autres qui ne voulaient plus me suivre. J’ai fait rentrer des capital-risqueurs qui mettaient de l’argent dans des petites boîtes en espérant qu’elles grandissent pour qu’ils fassent une plus-value à la sortie. J’ai donc un peu mis en danger l’indépendance de la maison. Il a fallu à un moment donné s’en débarrasser, ce qui n’a pas été simple, ces gens voulaient tous être éditeurs. (sourire) Je trouve que les auteurs ont vraiment été corrects pendant cette période, car très peu nous ont quittés.

Cela a-t-il permis de faire signer des auteurs qui avaient auparavant dit non à Glénat ?

Plus ou moins. Il y avait quand même l’esprit Vents d’Ouest et l’esprit Glénat qui étaient différents. Certains suivaient Loisel en venant chez Vents d’Ouest tandis que d’autres suivaient Juillard en venant chez Glénat. Souvent ça marche un peu comme ça. Il y a des familles d’auteurs, des écoles, d’autres qui travaillent dans un même atelier…

Vous avez tenu à conserver l’entité Vents d’Ouest…

Pour des raisons purement économiques et comptables, on a fusionné les sociétés car ça faisait moins de travail mais on a gardé la marque Vents d’Ouest.

En 1993, c’est l’arrivée au catalogue du phénomène Titeuf…

Zep avait fait le tour des éditeurs au festival de Sierre dont deux ou trois grosses maisons qui ont regardé ça sans trop d’intérêt. Chez nous, Jean-Claude Camano a trouvé ça marrant et me l’a proposé. C’était en noir et blanc et Titeuf avait une drôle de tronche dans l’album. J’ai trouvé ça sympa et je lui ai dit pourquoi pas. On a donc tiré le premier album à 5 000 exemplaires qui n’a pas fait beaucoup de vagues. On lui a suggéré pour le deuxième tome de changer un peu son dessin et de le mettre en couleur. On a alors assisté à une montée en puissance qui a été exponentielle. On est passé de 50 000 à 200 000 puis à 500 000 jusqu’à une mise en place de 2 millions d’exemplaires.

L’arrivée de Titeuf a permis de développer une collection jeunesse avec Tchô !…

On a compris qu’avec Titeuf on avait une BD qui sortait complètement des sentiers battus. Cette locomotive a entraîné derrière elle plein de wagons qui se sont appelés Captain Biceps, Malika Secouss… On a alors décidé de mettre ces séries dans un journal qui s’appelait Tchô !. Ce journal a eu deux vies, une version pliée avec un gadget à l’intérieur qui n’a pas fonctionné et une autre version dans un format normal. Beaucoup d’auteurs se sont reconnus dans le travail de Zep et ont alimenté une BD jeunesse nouvelle avec beaucoup de transgressions. Il y a eu une trentaine de séries qui ont été créées. Chose incroyable : toutes les séries ont été adaptées à la télévision.

L’une des couvertures les plus marquantes du début des années 2000 est celle du premier tome du Décalogue. C’est aussi le début des séries-concept…

L’idée première était de lancer une BD en plusieurs tomes avec différents auteurs pour que la série puisse paraître à un rythme régulier. On y a donc réfléchi avec Frank Giroud, c’était aussi l’occasion de faire venir des auteurs que je n’avais pas dans mon catalogue. Ce qui m’avais plu dans son manuscrit, c’était le thème. Pour les couvertures, celles des auteurs étaient tellement nulles que je suis allé voir notre directeur artistique, Christian Blondel, pour trouver quelque chose de complètement différent. Je voulais quelque chose qui ne faisait pas forcément penser à de la bande dessinée et qui soit assez symbolique. C’est ainsi qu’il a inventé ces dix couvertures avec ces dix objets. Les commerciaux étaient en total désaccord, ils n’y comprenaient rien, disaient qu’on ne savait pas de quoi ça parlait… Finalement, ça a très bien marché et le Décalogue a donné des suites diverses et variées. C’est arrivé juste avant que Convard m’envoie un manuscrit d’un roman qu’il voulait sortir : le Triangle secret. Comme il n’avait aucune relation dans le milieu littéraire, il me l’a confié et j’ai trouvé ça très bien. Par rapport au Décalogue, on est passé de l’Islam à une rivalité entre la franc-maçonnerie et le catholicisme. Je lui avais dit qu’on n'en faisait pas plus de sept albums. Finalement, on en a fait une trentaine. Tout ça était un peu dans l’esprit du Troisième Testament qu’on avait publié dans les années 2000. Tout le monde nous avait demandé ce qu’on allait inventer pour le 21ème siècle. Finalement, nous n’avons rien inventé du tout, on a sorti ces trois séries dans une veine un peu mystique. Malraux avait dit : « Le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas ». L’ésotérisme existait déjà chez Jacobs ou Hergé mais là, on mettait vraiment en avant les religions et l’Histoire.

Comment avez-vous vécu l’arrivée d’internet ?

Quelqu’un avait écrit : dans la course du Nord des Etats-Unis aux mines d’or, ceux qui ont le plus gagné d’argent, ce sont les vendeurs de pelles. Je trouve qu’effectivement, ce qui est important, ce ne sont pas les tuyaux mais les idées. Je me suis dit qu’on allait forcément venir nous chercher pour des contenus. Je pense qu’on a été l’un des derniers éditeurs à avoir un site internet. S’est ensuite posée la question de la numérisation des bandes dessinées. J’ai trouvé extraordinaire le rétro-éclairage sur un écran des cases de BD, les images étaient magnifiques. Mais ça n’a pas vraiment décollé. Entre temps, il y a eu les CD-Rom qui était une technologie où tout le monde partait aussi dans tous les sens. On disait que c’était génial parce qu’on pouvait s’arrêter sur une image, revenir en arrière… Mais ça a été un échec total. Est arrivée ensuite la BD numérique. On a fait comme tout le monde, ce qui nous a notamment permis de numériser l’intégralité du fonds. Sur ce coup, on a été très en avance. J’ai à peu près 95% du fonds, y compris les fanzines, en numérique. On a été sur les sites vendeurs de numérique, on a été actionnaire d’Izneo qui devait être l’avenir du monde… Mais on a bien vu que les amateurs de BD restaient comme moi, attachés au papier, à l’odeur de l’encre, à la collection, à la bibliothèque rangée comme il faut, au cadeau fait au copain… Je pense que la lecture en numérique est très bien pour du texte mais beaucoup plus difficile pour de la bande dessinée. Je crois qu’en France le marché de la BD numérique représente 1% du marché de la BD même si le numérique c’est 10% du marché du livre. Il y a un véritable attachement à l’objet. Je pense que la tendance actuellement est au contraire de lancer des grandes collections : les grands hommes qui ont fait l’Histoire, la mythologie avec Luc Ferry, les grands peintres, l’histoire du vin qui démarre…

En 2019, il y aura également les grands papes qui ont fait l’Histoire du monde. Ce n’est absolument pas une publication catholique mais une façon de présenter l’Histoire. On cherche en fait la fidélisation tout en traitant les choses sérieusement. Concernant les grands papes, on collabore avec les éditions du Cerf qui est le grand spécialiste de la question. Il y aura à la fin de chaque album un cahier pédagogique. Pour la petite histoire, un dessinateur est resté bloqué pendant six mois car on n’avait pas le modèle de la crosse du pape qui a sauvé Rome d’Attila. Dans Arno, Juillard avait reçu des lettres car il s’était trompé sur le nombre de boutons présents sur la manche du capitaine… Ces grandes collections permettent de toucher un nouveau public, ceux qui souhaitent aborder l’Histoire d’une autre façon que celles des romans ou des biographies. De la même façon, on a vulgarisé la mythologie en bande dessinée, ce qui n’avait jamais été fait. Les couvertures ne sont pas celles de BD classique, c’est plutôt de la peinture. De plus, ce n’est jamais une nouveauté qui chasse l’autre, bien au contraire. Les tomes 2, 3 ou 4 provoquent chez le libraire une envie de collection. C’est donc quelque chose de beaucoup plus vivant et présent sur le terrain. Il y a aussi une vraie promesse qui est faite au lecteur : quand il achète le premier tome, on lui annonce déjà la suite. On sort quatre à six albums par collection et par an, c’est une vraie régularité.

Disney en 2009, une autre de vos passions ?

C’est un rêve de gosse. Nous avons obtenu la licence pour faire des bouquins à partir de contenus de Elle, Paris Match, ce qui était un moyen pour nous de récupérer de la matière qui était déjà prête. Par cet intermédiaire, j’ai rencontré quelqu’un du groupe Disney Hachette Presse. Un jour, cette personne me dit qu’on lui adresse un reproche : dans la branche Disney, n’est présent que le secteur de la presse et pas celui de la librairie. Il m’annonce qu’ils vont réaliser un appel d’offres d’éditeurs pour pouvoir faire des livres. Je suis donc arrivé à la convocation de l’appel d’offres avec mes Mickey de 1934 sous le bras. Tous les gens présents qui sortaient des écoles de commerce n’avaient jamais vu ça. J’ai expliqué toute l’histoire de Paul Winkler et d’Opera Mundi, de la deuxième édition du journal de Mickey après la guerre dans un autre format… Ça a eu l’air de convaincre la commission et, trois jours après, ils m’ont appelé pour me dire que j’avais été choisi. Ce que j’ai surtout voulu faire, ce sont des éditions historiques et rétrospectives de tous les grands maîtres que j’avais lus dans le journal de Mickey ; Carl Barks essentiellement. On a donc fait un joli travail de restauration : on a refait les traductions, les lettrages, les couleurs… On a été beaucoup aidé par un éditeur italien qui avait déjà commencé ce travail. On est allé jusqu’aux années Don Rosa. Après, ça a été un peu plus compliqué puisqu’on avait utilisé tout le matériel classique. On est donc dans la phase des grands italiens, et il y en a quelques-uns formidables. Je me suis alors demandé ce qu’on allait bien pouvoir faire dans les prochaines années. Va-t-on tout publier, alors que les dernières créations étaient plutôt moyennes ? Il fallait donc qu’il y ait du matériel nouveau. J’ai donc demandé à Disney qu’il m’autorise à faire des nouveaux Mickey et Donald. C’est quelque chose que j’avais dans la tête au tout début, mais j’ai préféré y aller doucement… (sourire) Disney a tout d’abord refusé en me disant que c’était beaucoup trop compliqué, surtout en ce qui concernait les droits : en France, l’oeuvre appartient au dessinateur alors qu’aux Etats-Unis, tout appartient à Disney, même l’original de la planche. En bon dauphinois têtu, j’ai passé presque cinq ans à chercher le bon interlocuteur qui voudrait bien m’écouter. Finalement, c'est arrivé. J’ai signé un contrat d’une quarantaine de pages que je n’ai même pas lu. Avec Disney, ce n’était même pas la peine d’essayer de revenir sur un point qui ne me convenait pas… Je me suis rendu à Burbank pour présenter mes dossiers et signer les quatre premiers albums.

Chez Disney, ils ont vraiment ça pour me faire plaisir, étant persuadés que ça ne marcherait absolument pas. La deuxième bagarre a été d’obtenir les droits mondiaux, pour qu'on puisse publier nos albums là où Disney existe, c'est à dire... partout. On a donc lancé l'idée et ce qu’il y a d’incroyable, c’est que je n’ai pas eu besoin d’aller chercher des auteurs. Cosey, par exemple, m’a téléphoné en me disant qu’il avait entendu parler de ce projet et m’a demandé la permission de faire un Mickey. J’ai bien dit aux auteurs de faire absolument ce qu’ils voulaient, sachant très bien qu’ils allaient de toute façon passer à la « moulinette Disney ». On n’arrêtait pas de me dire qu’il fallait absolument respecter la « bible Disney ». Je l’ai donc demandée et on m’a répondu : « Mais monsieur Glénat, cette bible est dans votre tête ». Par exemple, Mickey ne doit pas sortir de la maison de Minnie le matin. Il ne doit y avoir ni violence, ni armes, ni sexe… Ce qui est quand même un peu compliqué à respecter. Certains auteurs se sont un peu cassés les dents, dont Loisel pour un personnage qui fumait un cigare ou Trondheim dans Horrifikland qui a dû enlever les croix sur les tombes du cimetière pour éviter tout signe religieux. Finalement, certains de chez Disney sont tombés sur ces albums et ont été agréablement surpris. Leur directeur financier m’a demandé de passer de quatre albums par an à douze, ce qui est bien sûr impossible. (sourire) On continue donc avec le même rythme avec des petits problèmes récurrents comme le fait pour un auteur de donner son scénario à l’avance, de supporter la critique, la censure…

2009, c’est aussi un nouveau siège social au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. N’avez-vous jamais pensé à élire domicile à Paris pour plus de commodité ?

Bien sûr. Mais il aurait fallu le faire au tout début. Quand vous avez une centaine d’employés, vous ne pouvez pas leur dire de quitter Grenoble pour aller à Paris. Sur le plan affectif, mes amis d’enfance sont à Grenoble et la montagne me manque terriblement quand je suis loin d’elle. Passer un week-end à Paris est pour moi la pire des punitions. Je suis content de cette vie-là. L’entreprise a grossi dans trois endroits différents, ce qui n’était pas facile. Je suis donc allé voir le maire de Grenoble qui a compris que je souhaitais un endroit avec un certain cachet, je ne voulais pas de quelque chose de moderne. Il m’a proposé la caserne de Bonne et un couvent désaffecté. La caserne, avec ses grands couloirs droits et ses portes successives, ne rentrait pas dans mon état d’esprit. Je suis allé ensuite visiter le couvent pendant une nuit de Noël, il faisait un froid de canard. La personne qui assurait la visite ressemblait à Frankenstein. Je m’y suis perdu, me suis cogné la tête dix fois… Puis, un jour, je suis repassé devant et j’ai demandé à le revisiter un jour où il faisait beau. Je m’y suis reperdu mais j’ai trouvé que c’était bien de se perdre. On a alors entamé des discussions avec la Ville. Je me suis passionné pour la restauration de ce bâtiment qui a nécessité cinq ans de travaux. Il a fallu trouver des compromis avec l’architecte des Bâtiments de France. On est aussi passé par les contraintes d’aujourd’hui avec toutes les normes concernant l’accès aux personnes handicapées et la sécurité. Finalement, tout le personnel a pu être regroupé dans le Couvent. Cela a ancré définitivement pour les siècles et les siècles à venir l’entreprise Glénat à Grenoble. On a séparé les activités de façon très claire : tout ce qui concerne la montagne et la comptabilité se trouvent à Grenoble, le secteur de la BD, la publicité et le marketing sont à Paris. L’un des inconvénients, c’est que les gens ne se voient pas assez souvent et que je passe ma vie dans le TGV.

Quelles ont été vos plus belles lectures en 2018 ?

Il y a une différence entre ce que j’ai envie de lire et qui se trouve sur ma table de nuit et ce que j’ai lu en diagonale… Je crois que j’ai un énorme défaut, c’est celui d’avoir appris à lire en diagonale. Je ne peux pas m’empêcher de lire les choses comme ça. Là où quelqu’un a besoin de quinze minutes de lecture, je n’en ai besoin que d’une poignée. C’est une lecture fatigante mais je m’y suis exercé. Pour la BD, ça va encore plus vite, puisque je traverse les pages. Par exemple, je ne lis jamais Les Pompiers ou les Femmes en Blanc. Ça marche mais je trouve ça maintenant vieillot et je n’ai pas de plaisir. A contrario, je vais me plonger dans Sambre, d’autant que ça fait quatre ans que je l’attends. Un autre bonheur a été celui de découvrir le Mickey de Loisel. Quand je le voyais dessiner ses strips en grand format comme Gottfredson, j’avais l’impression de me retrouver cinquante ans en arrière. J’admets que je ne lis pas les comics, je n’y arrive pas. Je dévore en revanche Dragon Ball et One Piece, ça me fait marrer. Je lis aussi avec attention tout ce qui concerne la gastronomie et le vin dans le manga. Par exemple, Les Gouttes de Dieu passent par un traducteur, puis par un adaptateur puis par moi qui enlève certaines horreurs comme le fait d’arroser la vigne, ce qui est interdit en France. Je souhaitais aussi changer la forme des verres mais ils ne veulent pas les redessiner. Sur les 5 500 bandes dessinées qui sortent chaque année, je ne lis même pas tous les Glénat. Il y a quelques auteurs que je suis plus particulièrement dont Dermaut qui vient de finir le tome 2 de Rosa. Quelque chose que je lis aussi avec beaucoup de plaisir, ce sont les Titeuf. Pour le prochain Zep, j’ai travaillé personnellement avec le maquettiste.

Pour de nombreux auteurs, votre nom est souvent associé au mot « passion ». Est-ce selon vous le secret de votre longévité ?

Exposition Manara - Angoulême 2019

De quoi sera faite l’année 2019 ?

On aura bien évidemment un beau programme éditorial et une année très festive. Je dois remercier tous ces gens qui pendant cinquante ans ont travaillé avec moi. On fera une petite fête à Angoulême, à Paris, à Grenoble, à Bruxelles, à Montréal, à Genève… Partout où on s’est implanté, on a rencontré des gens qui nous ont aidés et soutenus. On va démarrer l’année avec deux belles expositions à Angoulême : l’une sur les cinquante ans de carrière de Manara qui correspondent très bien avec les nôtres, et l’une sur Nihei, auteur de Blame ! Tout au long de l’année, il y aura des petites surprises. On veut associer les libraires à tout ce qu’on va faire. On veut aussi amener 80 libraires au Japon au mois de mai pour faire le même voyage qu’on a fait il y a douze ans, le thème étant « le manga, douze ans après ». Le numérique au Japon a explosé et représente 40% du marché. C’est un voyage d’études, ce n’est pas du tourisme. (sourire) On va aller visiter une imprimerie de manga, un distributeur de manga, une grande librairie de manga, une maison d’édition de manga de façon à avoir une vue globale de la façon dont ça marche au Japon.

Quel est l’avenir des éditions Glénat ?