Quand on évoque un Supergroupe, on pense immédiatement à des musiciens émérites qui se réunissent au sein d'une formation telle que Cream, Bad Company ou Them Crooked Vultures. En découvrant le nom des deux auteurs de l'Homme Gribouillé, on peut légitimement conclure qu'une telle association est également possible en bande dessinée ! D'un côté Serge Lehman, réhabilitateur du Super Héros à la Française et du fantastique européen. De l'autre, Frederik Peeters, l'un des dessinateurs et scénaristes les plus doués de sa génération, aussi à l'aise dans les histoires de Science Fiction que les polars ou les récits introspectifs.

Serge Lehman et Frederik Peeters réunis autour d’un même album, cela ressemble fort à un Supergroupe !

Frederik, avez-vous émis quelques conditions avant d’accepter la proposition de Serge ?

Frederik Peeters : Je souhaitais participer au scénario mais dans le cadre que Serge avait au préalable fixé. J’ai des envies multiples, des trucs à réaliser. Une case restait à remplir, celle du page-turner classique avec fin incontournable dans laquelle tous les fils se nouent. C’est quelque chose de très rare à trouver. Quand ça s’est présenté, que l’histoire me plaisait, que les personnages principaux étaient des femmes avec beaucoup d’arguments, j’ai trouvé que c’était une opportunité qu’il ne fallait pas laisser passer. À condition que j’ai une sorte de "final cut" sur tous les points. Non pas pour faire des crises d’autorité, mais pour que je puisse exercer mon savoir-faire, la partie bande dessinée étant la mienne. Il y a certains moments où il faut virer des choses ou au contraire en glisser, non pas parce que c’est bon ou mauvais mais pour respecter un certain rythme. Je voulais m’assurer qu’il n’allait pas y avoir de la résistance à ce niveau-là.

S.L. : (Rires) J’adore comment tu contournes la chose. Tu pourrais dire simplement : « C’est moi le patron ! »

F.P. : Il y avait aussi ce fantasme de la co-écriture, du style de la série américaine d’aujourd’hui ou du grand couple de scénaristes américains des années quarante avec un bureau, du whisky, des cigarettes…

S.L. : En fait, la première chose qu’il m’a dite c’est qu’on loue une maison pendant une semaine et on écrit le scénario ensemble. On ne l’a jamais fait parce qu’on n’en a pas eu besoin. On s’est tellement bien rencontrés sur ce livre-là qu’on n’a pas eu besoin de faire plus.

F.P. : Il fallait que le scénario s’écrive alors que ce qui précédait était déjà dessiné. Ce n’était pas juste une co-écriture à deux mais une réaction à chaque fois sur ce qui venait d’être dessiné.

Un véritable jeu de ping-pong…

S.L. : Oui et plus on avance dans le récit plus le jeu de ping-pong diminue. Ça bascule progressivement de son côté jusqu’à la conclusion qui lui appartient presque exclusivement hormis deux ou trois détails. C’est lui qui détenait les fils du plan.

F.P. : Je savais que les fils étaient là et qu’il suffisait de les nouer, sauf que je ne les avais pas en main. C’était ça le jeu.

Quelques mots sur le travail de Charles Fréger qui a inspiré votre histoire ?

S.L. : Pendant les trois années pendant lesquelles Frederik m’a demandé de patienter, sans d’ailleurs ni l’appeler ni lui écrire à sa demande, je me suis obligé à mettre du charbon dans la machine pour ce projet une fois tous les six mois. J’ai donc régulièrement rappelé à Frederik son existence mais sans avoir l’air de mendier ou de lui demander quoique ce soit. J’ai donc essayé de trouver des arguments pour lui écrire. Il se trouve qu’à côté de chez moi, au MAC VAL, le musée d’Art Contemporain du Val de Marne, il y a eu une exposition de Charles Fréger sur laquelle je suis tombé par hasard. J’ai été stupéfait par ses photos. Je suis resté deux heures devant les cinquante clichés présents sur un mur en me disant qu’on a encore des Sioux en Europe, cette impression de voir des masques, des costumes sauvages d’hommes fougères, d’hommes buissons ou d’hommes animaux. C’est troublant de voir ça en se disant que ce n’est pas au fin fond de la Chine ou dans le Nevada mais en Autriche, en Grèce, en Suisse. J’ai envoyé le lien à Frederik en lui demandant d’y jeter un œil.

F.P. : Je connaissais déjà ce thème. Pas forcément le boulot de Charles Fréger.

F.P. : Je connaissais déjà ce thème. Pas forcément le boulot de Charles Fréger.

L’Homme Gribouillé a-t-il été créé avant ou après la découverte de ces costumes ?

S.L. : Il a été créé avant ex-nihilo par Frederik, cela n’a rien à voir avec les costumes.

F.P. : Oui, c’est du simple character design. Serge avait trouvé le nom, celui de Max Corbeau. Mais comme il ne pense pas en tant que dessinateur mais en tant qu’écrivain, il s’imagine que les noms ont un pouvoir magique et qu’ils se suffisent à eux-mêmes. Sauf que pour moi, quand j’ai devant moi une page totalement blanche et qu’on me dit Max Corbeau, je pense tout de suite au corbeau. (sourire)

S.L. : (S’adressant à F.P.) Quand j’ai inventé Max Corbeau, tu m’as répondu : « Max Corbeau, ça claque ! »

F.P. : Oui. Non seulement ça claque mais pour moi il était évident qu’il était une sorte de mutant, une sorte d’homme animal. Alors que le texte de Serge désignait plutôt un maître chanteur qui s’appelait Max Corbeau.

S.L. : Le truc étrange, c’est que je crois vraiment au pouvoir des noms. Quand j’ai imaginé Max Corbeau, je ne voyais rien de particulier mais je savais que ce nom était une évidence pour le personnage que j’avais créé.

Serge, vous écrivez sous différentes pseudos. Une autre conséquence du pouvoir des noms ?

S.L. : C’est un énorme problème pour moi. Je n’écris pas sous mon vrai nom. J’y reviendrai un jour mais probablement quand je serai très vieux. Il me faut un être de fiction pour écrire à ma place et cet être, c’est Serge Lehman. À part ma femme et ma mère, personne ne m’appelle par mon vrai prénom. Dans pratiquement toutes mes histoires, il y a un personnage dont le nom est faux. C’est un problème que je n’ai pas envie d’élucider.

Un changement radical de style entraînerait-il un changement de pseudo ?

S.L. : Non. Je reviendrai à mon nom d’état civil quand j’en aurai fini avec Serge Lehman.

L’Homme Gribouillé est avant tout une histoire de femmes…

Votre album est dédié à votre femme. Qu’en a-t-elle pensé après lecture ?

S.L. : Trois jours après la sortie de l’album, on a commencé à avoir les premiers retours presse. Je me suis alors retournée vers elle et lui ai dit « Tout le monde t’aime ». (sourire) Elle est heureuse que j’ai écrit un livre pour elle sans qu’il soit aussi cérébral que ce que je fais d’habitude, des sortes de parties d’échecs conceptuelles. Une des raisons pour lesquelles c’était si heureux de collaborer avec quelqu’un comme Frederik, c’est que je savais qu’il n’aurait aucune complaisance par rapport à ça.

F.P. : Mon rôle a été d’éviter que le livre ressemble à ce qu’il fait d’habitude (rires). Il pense tout en amont et tout est extrêmement agencé et analysé. Le problème, c’est qu’il est ensuite très difficile d'éviter que tout ça déborde dans le livre.

S.L. : C’est un peu l’inverse de l’architecture contemporaine où l’on refuse de montrer la structure.

F.P. : Ce n’est pas seulement la structure mais tous les concepts qui existent derrière. Il y a un seul moment où ça déborde vraiment mais où c’est nécessaire, c’est quand ils visitent les ruines.

Avez-vous eu dès le début la fin de l’album ?

S.L. : Tout dépend de quelle fin vous parlez...

F.P. : Pour moi, le plus important sont les personnages et je ne suis pas du tout intervenu sur leur passé. En tant que co-scénariste et dessinateur, et pour les lecteurs, on sait dès que les personnages apparaissent qu’ils ont toute une histoire. On sent très vite qu’ils sont riches d’une vie.

S.L. : (S'adressant à F.P.) Dans le synopsis, il y a des détails de la vie de Betty qui ne figurent pas dans l’album. C’est ça que tu veux dire, qu’elle arrive déjà avec des bagages ?

F.P. : C’est l’ensemble. Il suffit que je sache qu’elles sont construites, animées, riches d’un passé. Je n’ai pas besoin de connaître leur passé en détails. Il fallait bien évidemment que j’ai deux ou trois preuves et tu m’avais fourni dans le synopsis beaucoup plus que ça.

Le fait qu’il y ait trois générations de femmes apporte également du grain à moudre…

F.P. Oui, bien sûr. J’ai également rajouté quelques éléments qui n’étaient pas dans le synopsis comme le fait qu’elle aime se bagarrer dans les bars. La chose capitale, ce que j’appelle la structure, c’est que l’apparition des éléments de révélations est organisée, du début jusqu’à la fin. C’est exactement comme un itinéraire que l’on fait en voiture : on ne se perd jamais puisqu’on a une carte. On décide en cours de route si on prend une départementale ou une nationale, si on a le temps d’aller dans la forêt, visiter un monastère…

F.P : Exactement. Et s’il n’y a pas de station sur le chemin, on pousse la voiture (sourire) Dans la première moitié du bouquin, il y a des séquences entières que j’ai réalisées seul. C’est fantastique de pouvoir bénéficier de cette place dans un scénario. J’ai eu donc le loisir de faire survenir un personnage, de rajouter la séquence de la station-service, le crapaud au début…

S.L. : (S'adressant à F.P.) Je crois que le crapaud est la première idée que tu as eue. Tu as très vite imaginé Betty en train de faire un délire sur un prince charmant.

F.P. : La lecture reste haletante, même s’il y a beaucoup de digressions et de petites parenthèses. Cela reste quand même assez frénétique.

Pour en revenir aux femmes, le thème est finalement très actuel avec les événements de 2017…

S.L. : Ça fait un moment que ça couvait…

F.P. : Il y aussi la question de la position des femmes dans la bande dessinée. Il y a trois points distincts : le nombre d’autrices pour lequel je n’ai pas de prise, les lectrices et les personnages féminins. Pour ce dernier point, j’ai une prise. Il suffit donc de faire des personnages féminins qui sont réels, compliqués, chiants, brillants… Rien que le fait de les rendre réelles et de les faire vivre dans un monde réel, ça rend le sujet presque visionnaire. Mais pas du tout, c’est juste un hasard.

Certains auteurs ne se considèrent pas légitimes quand il s’agit de mettre en scène des personnages féminins…

F.P. : C’est une connerie.

S.L. : Quand on dit ça, c’est qu’on n’est pas vraiment auteur. C’est l’essence même d’un auteur que de déplacer sont point de vue.

La psychogéographie, ça existe vraiment ?

S.L. : Oui. C’est une sorte de jeu à mi-chemin entre l’art et la science inventé par le philosophe Guy Debord dans les années cinquante. Guy Debord et ses copains étaient les héritiers des surréalistes et ils étaient eux-mêmes des situationnistes. Mais c’était pour l’essentiel des clochards qui vivaient à Paris dans des chambres de bonnes et sortaient ivres morts. Un jour, l’un d’entre eux a eu l’idée de réaliser une carte de leurs déplacements en notant les émotions qu’ils avaient ressenties à chaque endroit. Leur envie au départ était de faire des attentats artistiques. Par exemple, ils se demandaient quelle serait l’émotion des gens si une nuit ils peignaient tel mur en rose. Leur réflexion est la suivante : si on modifie une ville, que ce soit par la couleur, par son accès, qu’est-ce que ça déclenche chez les gens qui ont l’habitude de la voir autrement ? Cela réveille-t-il leur intérêt pour le monde dans lequel ils vivent ? C’est une tentative de réenchantement du monde par la surprise, l’inattendu, l’incongru. En réalisant cette carte de Paris, c’est devenu une sorte de fausse science culte. Alan Moore est psychogéographe, de même que Iain Sinclair qui a d’ailleurs réalisé un livre énorme et magnifique sur l’autoroute qui entoure Londres et qu’il a faite à pied en décrivant chaque lieu rencontré, chaque barrière franchie en essayant de retrouver les émotions du paysage sous les constructions humaines. Pour la première fois de son histoire, l’humanité vit majoritairement en ville. S’émerveiller d’une forêt ou d’une plaine est devenu facile. En revanche, s’émerveiller d’une ville abandonnée ou d’une vieille rue, c’est moins facile. Et je pense que c’est un chantier culturel majeur. Par ailleurs, dans une histoire, ça fait un peu culte bizarre ou société secrète ayant des connaissances cachées. C’était donc amusant d’utiliser ce groupe de psychogéographes comme on utilise classiquement un scientifique qui vient faire une enquête dans un lieu maudit.

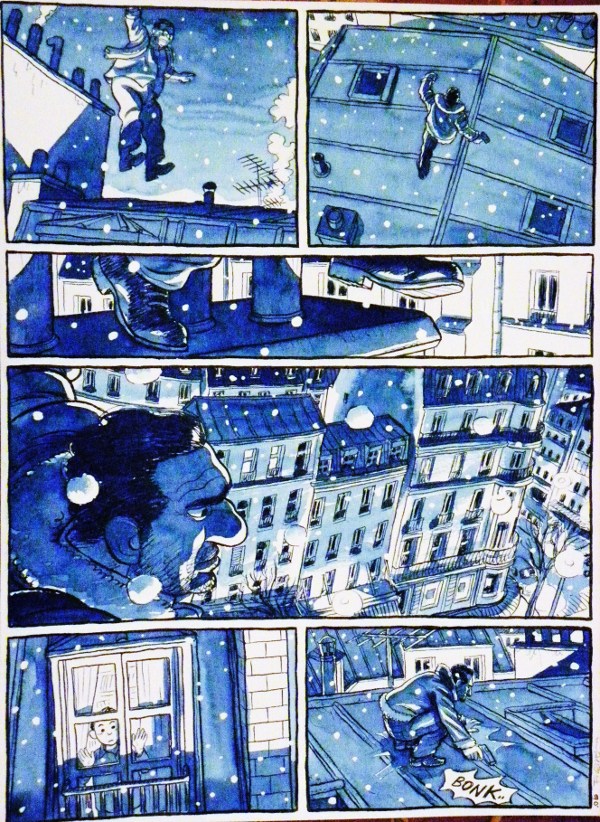

Vous évoquiez tout à l’heure le Paris de Frederik Peeters dans RG. Il est très différent de celui de L’Homme Gribouillé…

S.L. : C’est vrai. Il y a une case qui m’a frappé dans RG tout particulièrement, celle où l’on voit une façade de café un peu bleutée au petit matin.

F.P. : Oui, je vois. Le café existe et il ne doit pas être très loin du siège des éditions Delcourt, près du canal Saint Martin.

S.L. : Ça ne m’étonne pas. En 1995, pendant les grandes grèves à Paris, j’habitais dans le troisième et j’allais travailler dans le vingtième. Je faisais donc trois heures de marche à pied. C’était en hiver, il faisait très froid, et je faisais une pause dans un café qui était à peu près comme celui-là. J’avais alors l’impression de retomber dans le Paris Doisneau grâce à une faille temporelle. Ça m’avait donné beaucoup d’émotions sur le vieux Paris en train de disparaître et qu’on trouve encore à l’état de traces. J’ai trouvé cette même sensibilité dans le dessin de ce café de Frederik. Je n’ai pas pris la décision de proposer ce projet à Frederik, j’ai juste répondu à la question « Qui vois-tu comme dessinateur » en regardant ces images. J’ai vu précisément le dessin de Frederik Peeters, et ça tenait essentiellement à l’image de ce café. Il y a également dans le tome 2 de RG une scène qui se passe sur les toits qui m’a marqué.

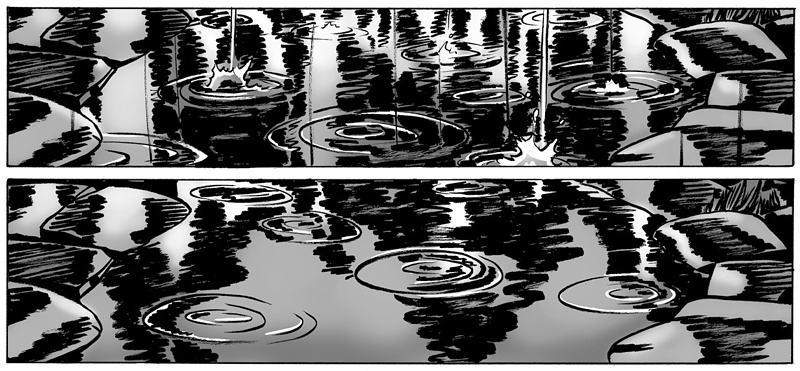

Dessiner Paris sous la pluie, un vrai casse-tête ?

F.P. : Non, au contraire ! On me pose très souvent cette question. Pour moi, et je pense pour pas mal de dessinateurs, la pluie est extrêmement confortable. Ça noie les arrière-plans, on résout donc le problème de la surcharge de l’image. On ne dessine que les premiers plans en général très foncés, et on fait les arrière-plans avec des stries verticales. Quand on dessine sous la pluie, on fait des dessins très allégoriques, il y a des reflets sur le sol, encore mieux quand ce sont des pavés. Je pense que c’est le cerveau des lecteurs qui complète ce qui manque. Et quand c’est le cerveau du lecteur qui fonctionne, je pense qu’il a l’impression que le dessin est compliqué. La pluie est beaucoup plus facile à dessiner que Paris au mois d’août.

La pluie laisse ensuite la place à quelques pages de soleil vers la fin. Un vrai conte de fées ?

S.L. : Dans une des toutes premières versions de l’album, Clara était présentée comme celle qui ne souriait pas, et elle ne souriait qu’à la fin. Ce n’est pas finalement ce qu’on a fait, puisqu’elle est gaie tout le long.

F.P. : Serge va donner le versant symbolique lié aux contes… Pour en revenir sur le thème des costumes, on a réfléchi sur ce qui faisait une sorte d’inconscient européen. Pour quelles raisons, alors que je ne connais pas la culture tchèque, j’ai l’impression d’être chez moi quand je me rends là-bas. Pourquoi, alors que je connais tout de la culture américaine, je ne m’y sens pas chez moi. Il y a quelque chose dans l’air lié à la bouffe, au rapport à plein de choses… Nous sommes tous les deux athés avec Serge, il faut donc évacuer l’aspect religieux de la question. Je suis très sensible à ça. Je pense qu’on est issus d’une terre. J’avais été frappé, il y a quelques années, par un député de Bourgogne qui était africain et qui expliquait que la terre de Bourgogne avait été tellement puissante que ça l’avait envahi et contaminé, si bien qu’il se sentait vraiment bourguignon. La terre, ce sont aussi les éléments comme la pluie, la boue, le froid, la brume, la neige…

S.L. : L’Europe est aussi le seul endroit sur Terre où il y a des églises de mille ans, des collines travaillées par deux milles ans d’Histoire…

F.P. : C’est ça, c’est avant tout une histoire de paysages.

S.L. : C’est la différence avec les États-Unis où l’on peut imaginer une vallée perdue dans laquelle personne n’a mis les pieds depuis deux cents ans.

F.P. : Quoique… Il y aura toujours le FBI qui est au courant… (sourire)

Vos projets ?

S.L. : Pour la première fois, j’ai écrit sans tenir compte du nombre de pages. J’ai donc ressenti une émotion que je n’avais plus connue depuis que je suis sorti de la littérature. Je me suis donc remis à écrire un roman. Par ailleurs, on prépare avec Gess un ultime retour à La Brigade de façon extrêmement inattendue.

F.P. : Je suis parti sur un récit de SF en impro totale, quasiment mutique et très coloré. Ce sera chez Atrabile. Je pense que ça va finir par être une espèce de livre complètement fou techniquement.