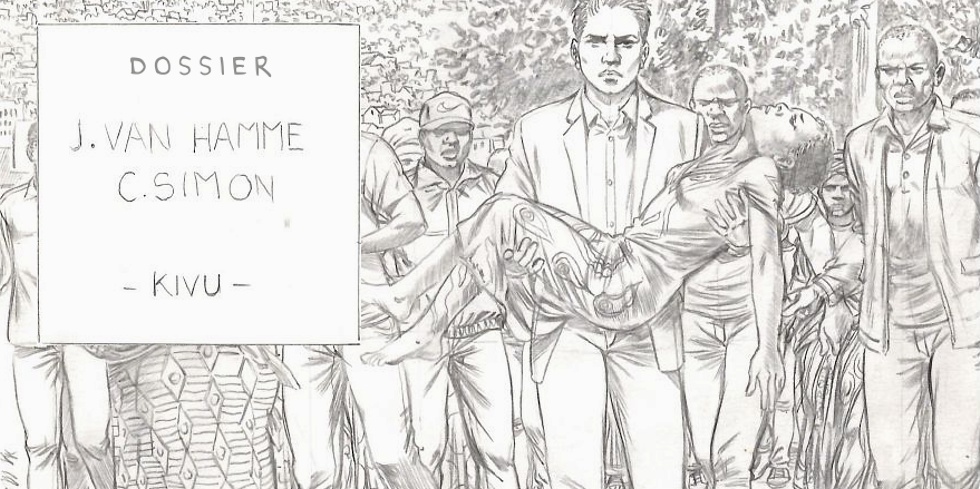

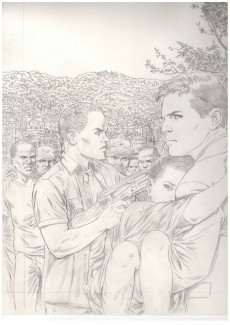

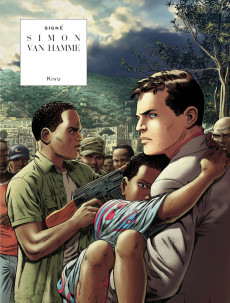

Interview de Jean Van Hamme et Christophe Simon

Qu’est-ce qui vous a donné envie de proposer cette histoire ? le rôle des médecins / le côté économique avec l’exploitation de cette matière rare / l’aspect géopolitique / la folie des hommes ?

JVH : Au départ, le fait d’apprendre l’existence de ce qui se passait au Kivu et à l’hôpital Panzi. On m’a fait rencontrer un chirurgien belge, qui aide le Docteur Mukwege là-bas. On s’est tout de suite bien entendu et il avait fort envie que je fasse quelque chose pour raconter ce qu’ils font là-bas. Dans un premier temps, ça ne me tentait pas beaucoup car je n’aime pas faire quelque chose de didactique. Il avait écrit et publié un livre chez un petit éditeur qui parlait de la création de cet hôpital dans les circonstances que l’on connait au Kivu. En parler dans une BD permettrait peut-être d’avoir un rayonnement plus grand.

Ça ne me tentait pas mais après tout, je me suis dit « Je connais le Kivu et l’Afrique ». Et je me suis dit qu'on pouvait faire un récit de fiction avec des personnages fictifs. Avec une intrigue sur fond de réalité avec ce qui se passe au Kivu et à Panzi sans que ce soit le sujet principal. C'est cette voie que nous avons prise. On a discuté, j'ai alors pondu un premier synopsis et ça avait l'air de lui convenir. Les choses avançant, il a été question de trouver un dessinateur.

Christophe (Simon) venait de travailler sur l’adaptation d’une histoire avec le personnage de Corentin que j'avais écrite il y a 50 ans. Seulement, le Corentin c'est un dessin « à la Cuvelier ». Là, il s'agissait de dessiner « à la Simon ». Je lui donne le scénario, les choses se mettent en place. Il restait une chose à faire : aller sur place. Guy-Bernard Cadière se rendait régulièrement sur place avec son équipe pour faire de la chirurgie par laparoscopie, c'est-à-dire robotisée, procédé délicat et encore assez peu courant. Il avait une place libre et, au hasard, Christophe a été choisi et est parti. Non, pas au hasard bien sûr : « C'est toi qui vas aller te renseigner, c'est toi qui va partir pour ressentir les choses sur place, sentir ce que tu vas mettre dans ton dessin ».

CS : J’ai passé huit jours sur place.

Le sujet de l’exploitation du minerai par une multinationale étrangère avait été effleuré dans les épisodes Costa Verdien de XIII…

JVH : Oui, oui. C'était pour expliquer pourquoi une société s'intéressait à faire échouer une révolution pour, en fait, conserver l’accès au minerai. C’était juste évoqué verbalement pour justifier leur intervention dans la lutte entre les sandinistes et la dictature du général Ortiz. Utiliser le fait qu’une multinationale puisse s'intéresser au maintien en place d’un pouvoir de Droite - avec le soutien des américains -, est assez classique.

Vous relatez les faits mais prenez garde de ne pas tout montrer…

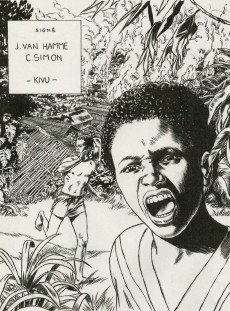

CS : La petite Violette, à l’hôtel, explique tous les sévices que sa famille a subi… on ne peut pas montrer ça ; c’est plus fort de montrer une gamine qui pleure en racontant que de montrer la moitié de ces choses qui ne sont pas montrables. Ou ce garçon qui se retrouve sur une croix, à qui on crève les yeux… on ne peut pas montrer ça.

JVH : On ne peut pas montrer un gamin crucifié à qui on coupe la langue, ni montrer un viol avec mutilation. On peut en parler. Le fait d'en parler suffit à faire frémir le lecteur.

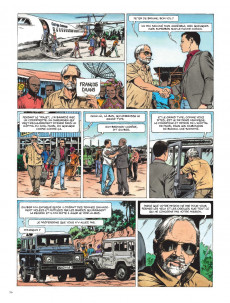

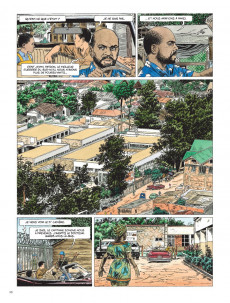

Ce qui arrive rapidement. Dès la 3ème case, avec les consignes du colonel-chef, on est pris par la violence…

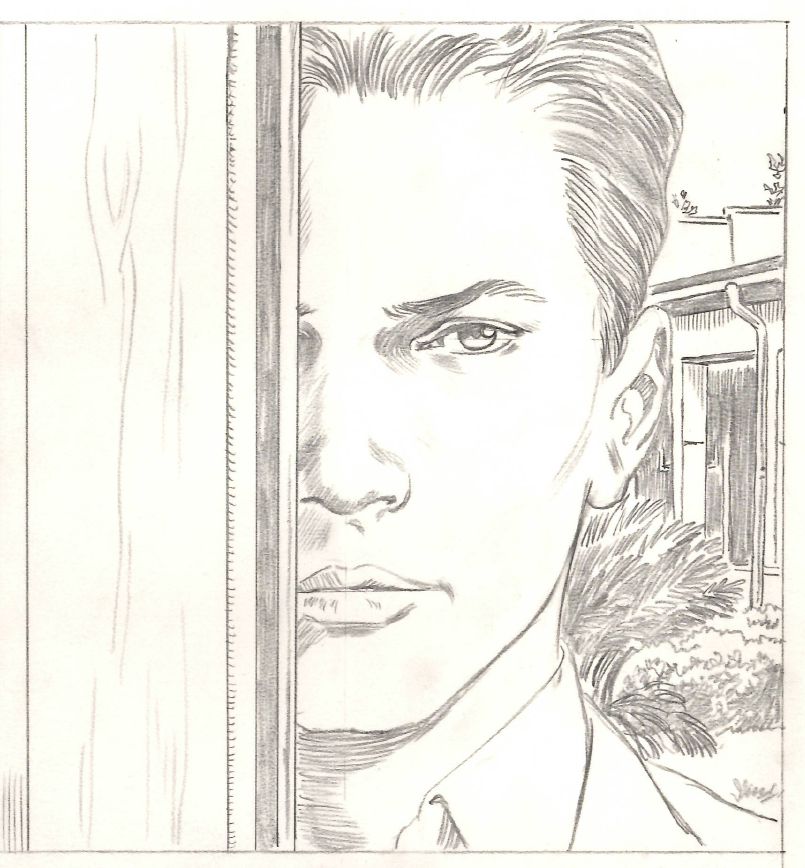

JVH : Ces trois premières cases permettent de voir où se passe l'action. C'est ce qui précède la découverte de ce jeune garçon, François Daans, envoyé sur le terrain par son patron pour soi-disant choisir le remplaçant d’un type qui s’est fait trucider sur place d’une manière peu agréable.

François est le délégué du lecteur…JVH : Vous avez parfaitement compris, c'est son représentant.

Pourquoi confier cette mission de recruter un directeur d’exploitation à un si jeune homme ?

JVH : C'est un prétexte. Le directeur a déjà été choisi. L'idée, c'est de le mettre dans le bain. Et de le rendre complice. Le patron de multinationale souhaite avoir des complices actifs qui ferment leur gueule, car au final ils sont aussi coupables que les autres. Ce n'est pas ce jeune de 28 ans qui va choisir le directeur, il a déjà été choisi par l'ex mercenaire qui se trouve sur place. Quand il découvre ce qui se passe au Kivu, Daans ne veut pas être complice : il démissionne. À partir du moment où il démissionne, sa tête est mise à prix.

On croise des cyniques, des résignés, des intéressés vivant du système : la société africaine est difficile à appréhender…

JVH : Il y a deux types de sociétés africaines. D'une part, la vie dans les villages où règne le communisme africain, où on partage tout. Les jeunes s’occupent des vieux quand ceux-ci ne peuvent plus travailler. C'est un système ancestral qui fonctionne dans les villages, loin des villes. L'autre aspect, c'est le pouvoir, la corruption généralisée, partout. Elle existe aussi en Belgique, peut-être pas à un même niveau. Ici, on offre des voyages, on « prête » des artisans pour aller réparer la maison du ministre à Bormes les Mimosas ; c'est un peu plus subtil. La corruption africaine, c'est : « Tu veux fabriquer des vélos à Kinshasa ? Très bien. Je te donne l'autorisation d'ouvrir ton usine mais tu me donnes 10 %. » Au Sénégal, par exemple, j’ai vu le cas où si vous voulez créer une société, il vous faut un partenaire local à 50 % ou 51 %. J'ai connu un exemple où le partenaire, neveu de ministre, passait régulièrement puiser dans la caisse. Ça ne pouvait pas durer et, à un moment, l’Européen s'est rebellé. Le lendemain, il était en short dans le premier avion pour la France. Ce sont deux facettes de la société africaine qui sont présents mais qui ne se mélangent pas.

La tradition villageoise, fondée sur la famille, d’un côté. De l’autre, la « gouvernance » théoriquement à l’européenne, qui se remplit les poches. Cela existe depuis longtemps. On assiste à la destruction par les armes, par des bandes organisées originaires de l’Ouganda ou du Rwanda issues du génocide de 94, de cette mentalité de village. Par le viol comme arme de guerre, avec mutilation, pour empêcher les femmes d’aller aux champs et donc affamer les villageois. Les hommes qui protestent sont liquidés ou, comme les enfants, sont envoyés comme esclaves dans les mines C'est la réalité depuis 25 ans et tout le monde s'en fout, parce que personne n’en sait rien.

Vous établissez un parallèle avec les agissements des Chrétiens, de l’Inquisition…

JVH : C'est exactement le même principe en ce sens que les mutilations des Cathares et des Albigeois étaient faites pour faire peur, pas pour punir. Pourquoi la comparaison ? C'est parce qu'ils étaient organisées par l'Eglise catholique avec la bénédiction du Pape. Ce n’est pas tout à fait la même chose que d’autres guerres de religion, car on tuait et en plus on mutilait. Il s'agissait de répandre à la terreur. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Comme le faisait remarquer un journaliste africain, ça s’est produit aussi au 20e siècle en Yougoslavie, mais je ne pense pas qu’on mutilait.

Ça dépend de quel est l'objectif. Ici, il s’agit de s’emparer des terres ou du minerai rare qui affleurait un peu partout au Kivu. Alors on affamait la population qui vivait de récolte et de petit élevage dans lesquels les femmes jouent un rôle. Là, celles qui ne sont pas encore mutilées ne veulent plus y aller (aux champs). Celles qui le sont crèvent au bord de la route ou réussissent atteindre Panzi, seul endroit où on pouvait les guérir et éventuellement les sauver. Mais ce sont les actes de bandes sans scrupules. C'est arrivé également dans d'autres lieux, comme en Sierra Leone dans les zones diamantifères. Je voulais montrer aussi dans ce scénario que des multinationales en tirent un profit. Ces minerais, elles ne les achètent pas directement aux pirates. Ils transitent par le Rwanda, et / ou par la Malaisie bizarrement. Elles achètent à des gens qui n'ont pas de sang sur les mains, comme ça elles sont tranquilles.

Vous rappelez les aberrants découpages territoriaux et les frontières dessinant 57 pays pour 3.000 ethnies…JVH : Pendant la colonisation, les frontières ont été faites avec des lignes droites qui traversent des tribus, en fonction de l’influence des pays colonisateurs. Ainsi, vous avez retrouvé des ethnies coupées en deux alors qu'elles parlent la même langue contrairement aux colons installés de chaque côté du trait. Avant 14-18, qu’avait-on comme colonies ? Les allemands avaient le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Namibie. Les portugais l’Angola, le Mozambique ; les espagnols peu, les français beaucoup et les anglais le reste. Je ne sais pas comment cela a été décidé mais le résultat ce sont des lignes droites qui séparent de peuples. Le Tanganyika et le Kenya, à l’époque anglais et allemands, se sont battus mais dans les faits, c’était la même tribu, des Massaï, d’un côté comme de l’autre.

Il y a une masse d’informations à livrer : pour qui est-ce le plus compliqué ? Scénariste ou dessinateur ?

JVH : Le scénariste doit choisir de donner suffisamment d'infos pour comprendre, mais pas trop, pour éviter que ce soit chiant. Puis il propose au dessinateur de mettre en images. Il y a beaucoup d'informations dans des petites bulles ici. Comme il ne s'agit pas de tout montrer, je trouvais intéressant que ce soit verbalement transmis par une gamine de 12 ans. Quand elle balance des horreurs comme étant des éléments de la vie quotidienne, c'est abominable.

Et la question du rythme…

JVH : Le rythme, c’est mon affaire…

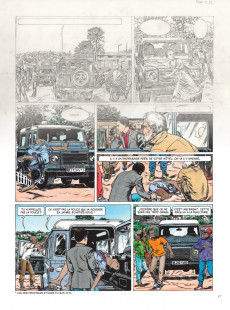

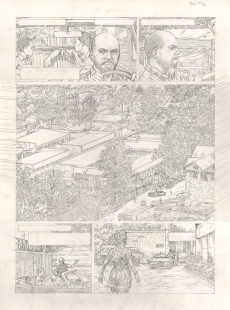

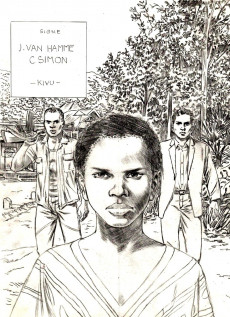

CS : Côté dessin, il s’agit d’être au plus proche de la réalité. Ayant été sur place, nous avons pris cette réalité en pleine face. Le dessin réaliste s’impose pour être au plus proche de cette réalité. C’était presque du masochisme car j’ai eu l’impression de revivre des choses une seconde fois. Il fallait ne pas trahir. Pour la scène de l’hôtel où Violette raconte les horreurs de son quotidien, tout est dans l’expression du visage : il faut pouvoir y lire l’émotion, ce que vit la gamine.

Avez-vous fait des dizaines de croquis de ces personnages ?

CS : Non, ce n’est pas ma façon de travailler. Si je refais quinze fois, je perds la spontanéité du premier jet. Je lis le scénario ; une fois que j’ai une image bien en tête, je dessine puis je reviens dessus au moment de l’encrage. Pour Corentin, j’avais fait un story-board. Au moment d’attaquer la planche définitive, je me suis aperçu que je restais fidèle au story-board et donc l’étape était inutile.

Panzi - QUartier des femmesIl y a une forme de stéréotype dans ces personnages mais on ne verse pas dans la caricature… JVH : J’ai travaillé dans une multinationale pendant 12 ans, un Directeur Général tel est qu'il est décrit, j’en connais, ils existent. Le mercenaire, même s’il est forcément caricatural, également. Il ne pourrait pas s’adapter à l’Europe et à la vie qu’on mène ici. Il a toujours été en Afrique et vit de petites combines. C'est d'ailleurs grâce à ses petites combines que notre jeune héros va pouvoir traverser le Kivu. Il connait tout le monde ; il doit quelque chose à tout le monde et tout le monde doit quelque chose. C'est un combinard, quelqu'un qui facilite les choses et qui les complique aussi.

Les clichés ont un avantage. On est en bande dessinée. On n’a pas la possibilité, comme dans un roman, de développer les personnages. Ni d’élaborer une analyse philosophique ou mentale. Là, on a un personnage « homme à tout faire » qui est ami avec les dictateurs parce qu'il peut leur servir d’une manière ou d'une autre.

Christophe, dans un document, on vous assimile à un reporter de guerre : aviez-vous ce sentiment ?

CS : Reporter, non ; d’avoir été en danger, oui. Plutôt témoin, oui.

JVH : Et moi je l’envoie au casse-pipe, comme un rédacteur en chef qui attend, en sécurité dans ma tente.

Les flux de victimes ne cessent pas : comment expliquez-vous que le personnel soignant garde la foi et ne cède pas à l’abattement ?

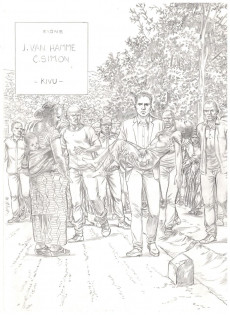

JVH : C’est lié à la personnalité, je crois, de Mukwege. Je l’ai rencontré quelques fois et ce n'est pas un rigolo. Mais, d'une part, les femmes qu’il a sauvées lui vouent une reconnaissance énorme. D’autre part, je crois que sa personnalité est telle, comme celle d'un chef que l'on suit aveuglément, que c'est grâce à cela que certains infirmiers risquent leur vie en étant là, et plus encore en allant chercher ces femmes meurtries. Car ils risquent leurs vies si leur ambulance tombe dans une embuscade tendue par les pirates, ils sont liquidés. Heureusement, je crois qu'il n'y a pas encore eu de cas. Mukwege exerce une forme d'emprise psychologique, inspire une forme d'admiration. On m'a dit que ce personnel africain lui était d'une fidélité Inébranlable.

CS : Une fidélité qui va jusqu'à la mort. Il y avait un médecin que je voyais tous les jours moi, un petit bonhomme, souriant, rayonnant malgré le combat qu'il menait. Il a été décapité. Un peu comme les résistants pendant la guerre, j'ai l'impression que plus la situation s'intensifie, plus leur volonté et leur courage sont forts, même s’ils ne peuvent pas sauver tout le monde.

JVH : S'il y avait une chance que le pouvoir central congolais décide de prendre les choses en main, ça pourrait évoluer. Mais le pouvoir central qui est à 3.000 kilomètres de là, manifestement, ne s'y intéresse pas.

Messe à PanziC'est de l’indifférence ? Non, pas de l'indifférence, Ils ont d'autres sujets à traiter. La grosse question, c'est celle de l'accès au pouvoir. Depuis que Kabila a dépassé son temps de mandat, tout ce qui les intéresse, c'est de savoir qui va accéder au pouvoir, avec quels ministres. Du côté du Katanga, ça se passe bien : le cuivre sort en quantité - il parait inépuisable -, l'uranium également Même si on n’en connaît pas bien les quantités. C’est géré maintenant par des sociétés occidentales dans lesquelles sont bien sûr les puissants locaux, dont Kabila, qui détiennent des participations financières. Ça se passe bien parce que c'est pris en main par le pouvoir. Le Kivu, c'est trop loin. Il y a 2 millions de pirates Rwandais, Ougandais et autres qui sévissent, mais le pouvoir ne sait pas comment faire pour les maîtriser. D'autant que les relations entre le Rwanda et le Congo ne sont pas très bonnes. Le Rwanda protège les pirates car cela leur permet de recevoir le minerai chez eux et d'en tirer des bénéfices. Personne n'a intérêt à ce que ça aille mieux. C'est plus que de l'indifférence : c'est catastrophique. Alors qui va succéder à Kabila ? Il a déclaré qu'il n'allait pas se représenter. Il est quand même deux fois plus riche que Mobutu. D'un point de vue financier, il est tranquille. Mais d’un autre, son père s'est fait assassiner par un de ses gardes du corps. Peut-on imaginer un sort du même genre...

C'est d'autant plus terrible ce drame du Kivu qu’il y a un véritable mépris pour ses habitants. Alors qu'on ne rencontre pas le même sentiment envers les katangais. Ce sont des paysans, ils ne les (ceux qui gouvernent) intéressent pas du tout. Personne n’a envie d'aller les défendre. C'est complexe. La journaliste belge, Colette Braeckman, qui signe la préface de l’album explique ça très bien : ils n'ont pas envie d'aller risquer leur peau pour des gens qu'ils considèrent comme des moins que rien. C'est terrible. Les indiens d’Amérique, ils se haïssaient, n'étaient pas unis, ce qui leur auraient pu peut-être permis de s’en sortir. En Afrique, c'est pareil.

Si on vous dit que le thème (et son traitement) aurait pu donner matière à un album d’il y a dix ou quinze ans… ou être encore d’actualité dans quelques années ?

JVH : Vous voulez faire une comparaison avec Daech ?

Pas nécessairement.

JVH : Eux se targuent de parler au nom de la religion. C'est différent. Il n'est pas question ici de religion. Juste du fait que celui qui est le plus fort gagne. Ce sont des pirates. Des pirates. Et puis… Et puis on prend goût à violer. À massacrer. À être celui qui fait peur. Prenez la Gestapo, quand un crétin a pris goût à répandre à la terreur autour de lui, ça lui donne une puissance qu'il n'aurait pas eue autrement. Cela relève de la psychologie mais je ne suis pas spécialiste.

Peut-on espérer que les victimes de Panzi se relèvent un jour…

JVH : Ce sont les femmes qui sont à Panzi. Les hommes sont massacrés ou envoyés dans les mines, comme les enfants. Ceux qui ont vécu des situations extrêmes pendant la 2nde guerre mondiale se sont-ils relevés ? Officiellement, oui. Intérieurement, j'en doute. Ni vous ni moi n'avons subi ce genre de choses. Je doute toutefois qu'on s'en relève. On essaye seulement d’habituer ces femmes à vivre un semblant de vie normale. Ils sont privés de leur mari ; elles ont donné naissance à des enfants-serpents - parce que l'avortement ne fait pas partie des traditions africaines - et qu’elles ont rejetés. Je n'ai pas fait la guerre, Je n'ai pas envie de la faire. Mais quand vous lisez certains témoignages… on voit qu’on n’en sort pas intact. Si vous avez vu la tête de votre copain transformée en bouillie à côté de vous, Il vous en reste quelque chose.

Panzi - Quartier des enfantsUne image saisissante, celle des enfants soldats qui ont dû mal à saisir les consignes…CS : Oui, ces enfants avec des vêtements trop grands… Il y a surtout le fait que s'ils n'y vont pas, s'ils ne suivent pas, la violence va se retourner contre eux.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

JVH : à la promotion de l’album. On veut se servir de vous et de la presse pour décider des gens à avoir envie d'en apprendre davantage, eux qui ne lisent pas de bande dessinée d'habitude. Il s'agit d'informer et non pas de faire des tirages ou un chiffre d’affaires impensables. Il faut informer. On ne donne pas de jugement, c'est au lecteur de juger. C'est plus important à nos yeux, éditeur compris, que n'importe quel lancement d'album traditionnel. Soyez partenaires de cette démarche, on parlera des projets une autre fois.

Propos recueillis par Laurent Cirade

TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE

LA VIE A PANZI

Panzi - Quartier des enfants

Panzi - Quartier des femmes

Équipe Médicale