L

a satire politique, animalière de surcroit, n’est pas une démarche nouvelle. Ésope, La Fontaine, de nombreux caricaturistes du XIXe et XXe siècle, George Orwell, Walt Kelly, la liste des auteurs qui ont abordé ce genre est sans fin. Que ce soit pour éviter les foudres d’un pouvoir chatouilleux ou pour pouvoir illustrer plus largement ses idées, la fable a toujours été prisée. Néanmoins, c’est un genre difficile à manier qui demande beaucoup de subtilités. En effet, il est aisé de voir son travail devenir incompréhensible par un excès métaphores trop nébuleuses et, à l’inverse, se contenter simplement de décalquer, sans nuance, son sujet dans un univers anthropomorphique donnera un résultat sans saveur, car trop proche de la réalité.

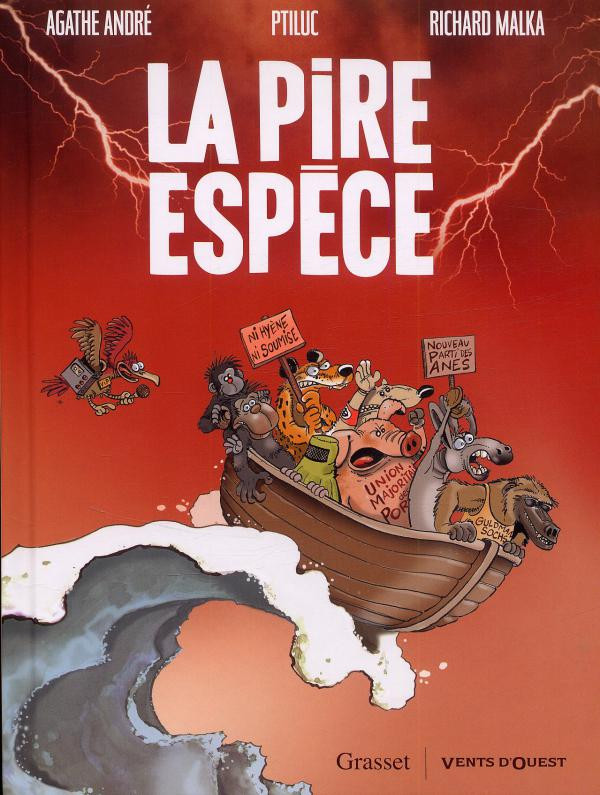

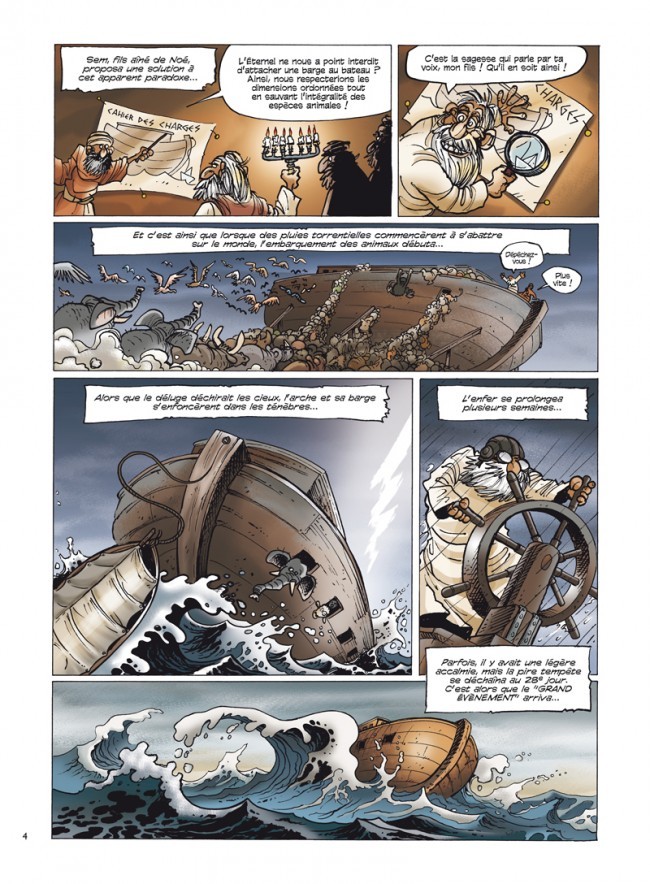

Dans La pire espèce, le duo Agathe André, journaliste à France-Inter, et Richard Malka, avocat et, en autre, scénariste de L’Ordre de Cicéron, transpose l’univers politico-social français de ces dernières années dans une île imaginaire. Ce microcosme, sans grande originalité, est peuplé d’une foule d’animaux reprenant les traits de différentes personnalités et mouvements publiques hexagonaux. Sur un fond de quête d'un remède à un terrible virus, Badin, un bonobo ou français moyen, va traverser toute l’île. En chemin, il va croiser et affronter des pitbulls d’extrêmes droites, des ânes gauchistes et des cochons politiciens. Ces transpositions à plumes et à poils se révèlent d’une très grande pauvreté. Les dobermans sont évidemment fascistes et les hyènes féministes. Quand aux différents incidents de voyage du héros, là aussi, pas de surprise, les auteurs ont simplement pioché dans les récentes « affaires » qui ont secoué la France ces dernières décennies. Le tout est raconté sans recul. Si le ton est évidemment à la dénonciation des absurdités de notre société, en revanche, aucune tentative d’analyse est proposée. Un lecteur normalement informé ne trouvera aucun nouvel éclairage critique dans ces pages.

Qui dit fable, dit morale à la fin. La pire espèce ne déroge pas à la tradition. Le courageux qui aura parcouru les plus de cent pages de cet album aura le « privilège » de découvrir la sage solution que les auteurs offrent. Sans dévoiler ces judicieux derniers mots, cette conclusion est au niveau des idées développées tout le long du tome.

Graphiquement, le nom de Ptiluc au générique a tout pour rassurer. En effet, le créateur de Pacush Blues est considéré, à juste titre, comme un spécialiste du conte animalier façon vitriol. Autant le dire tout de suite le résultat est franchement en dessous de ses travaux antérieurs. Il reprend, assisté par TiéKo (Le chant des terres), sans montrer beaucoup d’enthousiasme, les personnages qu’il a créés dans ces BD antérieures, des rats déjà mentionnés aux primates de Ni dieu, ni bête. De plus, les deux artistes peinent à se compléter ce qui donne un rendu un peu boiteux tant les différences entre les deux styles présentés sont visibles. Heureusement que la construction, parfaitement maîtrisée, permet de conserver un semblant de tenue à ce long volume.

Bon, j'adore Ptiluc... je ne vais donc pas pouvoir être très objectif...!

On retrouve donc le bestiaire habituel de Ptiluc, les singes, les cochons et pleins d'autres espèces: des lézards, des loups, des ânes, des chiens, etc.

Bonie, une jeune bonobo, est atteinte du virus Zarako, qui la fait s'exprimer uniquement par des citations: son père va donc tout faire pour trouver l'antidote qui peut la soigner.

Ah oui, j'oubliais: son père, le sage bonobo est prénomé Badin... mon surnom depuis l'âge de 10 ans...!