F

rank Friedmaier, dix-huit ans, végète dans l’ombre de sa mère, une maquerelle locale. À peine un homme, il côtoie la pègre, tente de jouer au dur en attendant. En attendant quoi exactement ? Le pays est sous la domination de forces ennemies, le peuple souffre et le futur semble irrémédiablement bouché. Afin de sortir de sa torpeur et montrer qu’il n’est pas seulement un fils à maman, il décide, un soir, d’assassiner un soldat. Un attentat ? Une preuve d’un engagement ? Non, juste un acte gratuit, pour voir ce que ça fait. Évidemment, dans cette ville éteinte où tout le monde épie tout le monde, son geste ne va pas passer inaperçu. Enfin des réactions et un peu de mouvement ? Pfft… de toute façon, est-ce que ça changerait quelque chose ?

«Terminé hier mon meilleur roman.» C’est par ses mots que Simenon avertissait son éditeur lors de l’envoi de son manuscrit en 1948. Exilé volontairement aux USA dans le but d’échapper aux purges et aux règlements de compte marquant l’après-guerre, l’écrivain avait bien réalisé que les temps avaient changé. À l’image d’Hergé, sans avoir collaboré activement ou passivement avec l’ennemi, il avait continué son métier de raconteur pendant l’Occupation et vendu des textes à des revues passées sous le joug nazi. Après coup, éthiquement, ce choix s’était révélé difficilement justifiable. Rassemblant ses contradictions, ses doutes, les jugements moraux post-Libération et quelques convictions, il a imaginé La neige était sale, une histoire grave et désespérée marquée au fer chaud par le courant philosophique du moment : l’existentialisme. Touchant un nerf à vif, le livre fut un succès énorme et renforça encore davantage l’importance de l’écrivain dans le paysage littéraire.

Face à une réalité trop grande à appréhender, Frank est seul, totalement isolé. Où est le bien ? Où est le mal ? L’action individuelle est-elle utile ou simplement possible ? Le récit tendu et sans concession décrit, page après page, la dérive auto-destructrice du jeune héros alors qu’il multiplie les choix les plus malheureux. Arrivé au seuil de son ultime épreuve, il comprendra enfin ses égarements et son aveuglement. Il est alors trop tard, mais la leçon portera, même si c’est pour à peine quelques heures.

Jean-Luc Fromental a réussi la gageure d’extraire et de redécouper la substantifique moelle de l’ouvrage, tandis qu’Yslaire la prend à bras le corps pour la recréer visuellement. Telle que voulu par Simenon, la ville européenne où se déroule ce drame est anonyme, ainsi que la nature des Occupants. Pourtant, tant le cadre que les forces en présence sonnent juste. Les pavés glissants, les privations, le marché noir, les gabardines vert-de-gris et la violence latente, ça pourrait être Paris, Bruxelles, Prague ou Budapest. Et puis, il y a les hommes et les femmes, tous des âmes aux regards vagues. La seule et unique préoccupation est l’instant présent et la survie. Peut-être, avec beaucoup de chance ou n’étant pas trop regardant sur les conséquences, un peu de chaleur et d’alcool pour oublier la réalité sera possible. Mise en scène au cordeau, subtil jeu entre dialogues et textes récitatifs, l’album dégage une authentique présence et se montre véritablement habité.

Nouveau tour de force de la collection «Simenon», La neige était sale est une lecture, certes sombre et lourde, mais ô combien profonde et provocatrice. Cette version BD, superbement réalisée et totalement fidèle au roman d’origine, permettra certainement à une nouvelle génération d’accéder à un texte majeur du XXe siècle.

J'avais lu une biographie de Georges Simenon (« le roman d'une vie ») qui ne m'avait pas du tout convaincu. Cela ne veut pas dire que je dois tirer un trait sur toutes les BD qui sont adaptés de son œuvre romanesque d'autant qu'il est l'un des auteurs les plus importants du genre polar en France avec la création du Commissaire Maigret.

En l’occurrence, il s'agit d'une adaptation d'un roman qualifié « dur » à savoir plutôt difficile à écrire pour lui car hors de sa série habituelle des « Maigret » comptant 75 livres et 28 nouvelles.

Les auteurs qui reprennent l'une de ses premières nouvelles sont connus à savoir Jean-Luc Fromental et Bernard Yslaire. Visiblement, je suis le premier à aviser cette BD pourtant sortie en début d'année. Bref, cela ne semble pas vraiment attirer les foules.

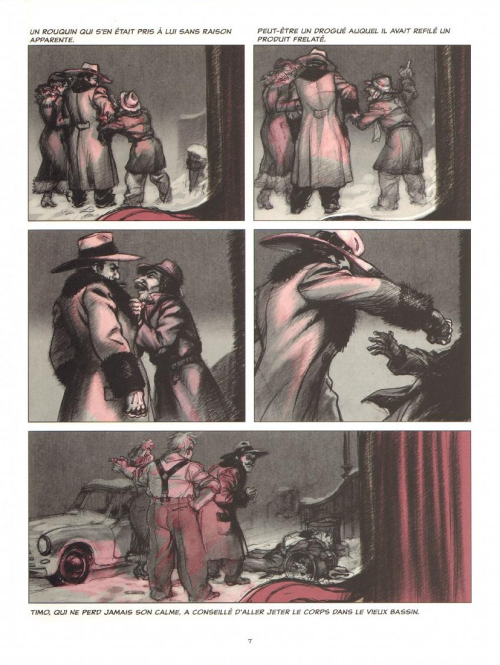

Le graphisme me plaît bien car il retranscrit assez bien les émotions des différents personnages. Par ailleurs, la légère colorisation grisâtre rend la lecture assez agréable en introduisant de la douceur malgré la noirceur du sujet. La fluidité du trait sera de mise.

Sur le fond, on va suivre un très mauvais garçon, fils d'une tenancière d'une maison close, pendant l'Occupation nazie. Il va tuer, voler et faire violer sa petite amie. Oui, comme dit, c'est vraiment un sale gosse. Mais bon, on va le suivre dans une sorte de descente aux enfers qui le conduira vers un destin tragique car les occupants ne faisaient pas de quartier vis à vis de certaines dérives et transgressions.

Pour une fois, j'ai aimé grâce à une adaptation qui est tout à fait crédible et qui nous fait entrer dans le récit de manière assez psychologique sur la nature humaine. On ne peut éprouver de la sympathie pour cet anti-héros mais son sort va quand même nous marquer.

Les auteurs ont réussi à nous démontrer une certaine ambiguïté propre au genre humain. Oui, on pourra trouver la fin assez touchante malgré tout grâce à la rédemption qui demeure possible.

Au final, c'est un pari réussi pour le duo d'auteurs qui reprend ce classique de Simenon.

Très bonne adaptation d'un roman de Simenon, écrit à la suite du décès de son frère (dixit la postface). Le personnage principal est presque dénué d'affect, et lorsqu'il en a , c'est à posteriori.. Son parcours m'a fait un peu penser à celui de Villon , à la différence qu'il est seul, et que rien ne justifie, apparemment, ses actes.

Seuls d'infimes détails nous permettent de le comprendre, et c'est la grande force de ce récit.

J'étais un peu dans le doute car, alors que le titre est cité comme un élément de référence chez Simenon, ses autobiographies le citent à peine...

J'ai pris le risque, donc, et bien m'en a pris! Le dessin nous plonge bien dans cette atmosphère de la période de l'occupation (enfin, de ce que j'en imagine!) et l'histoire, si elle est dure, est facile à suivre malgré les rebondissements.

Je rejoins @minot", il est difficile d'avoir de la compassion pour le principal protagoniste, Frank. Mais c'est un bon polar (je parle de la BD), parfaitement servi par un dessin tout en finesse.

Je n’avais jamais entendu parler du roman « La neige était sale ». Et comme le relève J.L. Fromental dans sa postface, cet ouvrage présente des analogies avec « L’étranger » d’Albert Camus. Âpre et rugueux, le récit de Georges Simenon heurte, dérange, questionne. Et sa trame aride possède effectivement une dimension existentialiste.

Ancrée dans un passé incertain mais familier, l’intrigue se développe au cœur d’une France vaincue, étrillée, annexée. Un contexte de guerre d’autant plus dérangeant qu’il reste volontairement flou. La présence inquiétante de l'ennemi, désigné comme « les occupants », crée pour les protagonistes un climat d’angoisse et de paranoïa permanente, empiré par de rudes conditions hivernales.

Il aurait alors été facile d’imaginer dans ce nouvel ordre sinistre, l’émergence d’un personnage charismatique et vertueux prêt à combattre la tyrannie.

Au contraire, le jeune Franck Friedmaier n’a rien d’un héros. Fils privilégié d’une mère maquerelle influente, il est un homme malfaisant, cynique et vicieux. Indifférent, borderline, se croyant plus malin que les autres, il considère ces temps misérables comme une opportunité pour commettre impunément et sans discernement les pires exactions en s’enfonçant inexorablement vers l’irréparable.

Alors que tout espoir de rédemption semble impossible pour lui, une révélation insoupçonnable, quasi christique, agira comme une étincelle lumineuse au plus obscur de son être.

Je ne peux juger l’adaptation en elle-même. En revanche, je n’ai aucun doute sur l’implication totale des auteurs. Même s’il m’est arrivé de trouver le dessin de Bernard Yslaire un peu appuyé sur certaines cases, son trait donne des gueules étonnantes de vie aux acteurs et sait parfaitement rendre cette ambiance un peu malsaine de capitulation décadente. Son portrait de Franck notamment, très androgyne, est saisissant.

Au texte, J.L. Fromental construit sa narration avec quelques ellipses et ruptures de rythme, mais l’ensemble est pleinement maitrisé. Ces choix, qui pouvaient sembler contre-intuitifs, s’avèrent payants à la fin et confirment toute l’expérience du scénariste.

Une bande dessinée puissante, particulièrement sombre, qui renvoie à d’autres grandes œuvres dystopiques.

Georges Simenon considérait que ce roman « dur » (il caractérisait ainsi les romans qui lui donnaient plus de fil à retordre que les Maigret) était l’un de ses meilleurs. André Gide, avec qui il correspondait régulièrement, l’avait aussi encouragé. Certains commentateurs l’ont comparé à l’étranger d’Albert Camus, paru 6 ans avant : même distanciation de l’anti-héros par rapport au monde qui l’entoure, qu’il a l’air de parcourir en « étranger », même crime gratuit en début de roman et même descente aux enfers. Ni Meursault, ni Frank Friedmaier n’attirent la sympathie. Une différence toutefois : Frank cherche une espèce de rédemption dans l’amour que lui porte une pauvre fille, qui vient le voir dans sa « prison-école », malgré une tentative de dépucelage particulièrement abjecte. C’est noir, très noir et la fin vient comme une délivrance.

J’ai tenu à lire le roman (qui fait partie de la sélection retenue dans le diptyque que la Pléiade a consacré à l’auteur) avant la bande dessinée. Rarement une adaptation m’a paru aussi fidèle et intelligente : le couple Fromental / Yslaire a su trouver le rythme et le ton justes. On retrouve tous les moments forts du roman, mais surtout cette atmosphère poisseuse de ville sous l’occupation. Est-ce une façon pour Simenon de se racheter de ses années « perfectibles » pendant la seconde guerre mondiale, ce roman ayant été écrit pendant son exil forcé aux États-Unis en 1948 ? Le parti-pris narratif fonctionne à merveille, instaurant justement cette distance, tant du lecteur par rapport à cet anti-héros que de celui-ci par rapport à ses proches. Comme toujours chez Bernard Islaire, la touche de couleur souligne aussi magnifiquement le récit.

En résumé, une très grande adaptation d’un roman majeur d’un auteur à mes yeux pas assez connu ni reconnu (lire aussi par exemple le coup de lune, autre roman dur, africain cette fois-ci, tout aussi noir, mais sur fond de colonialisme).

Le roman de Georges Simenon de 1951 est d'une modernité assez étonnante. Son adaptation BD d'aujourd'hui s'en trouve donc plutôt inéluctable surtout quand elle est servie par deux auteurs confirmés bien disposés à en traduire le climat lourd et oppressant.

La thématique émergente de ce récit est, comme souvent maintenant, l'influence de l'éducation et du creuset familial dans la destinée humaine.

J'ai lu ce récit après avoir terminé "Mon ami Dahmer" de Derf Backderf et j'y ai trouvé une certaine analogie.

Certes le héros de l'histoire n'attire pas la sympathie du lecteur mais est-ce bien indispensable à l'appréciation d'une œuvre forte relatant les méandres obscurs et insondables de l'âme humaine.

Nous sommes au cœur des préoccupations de Simenon, le dessin et l'admirable mise en couleurs d'Yslaire parachève la restitution de cette chronique proche de notre histoire récente.

Je n'ai pas été particulièrement conquis. Le dessin d'Yslaire n'est pas en cause. Comme toujours, son trait très puissant a beaucoup de caractère et parvient à créer de très bonnes ambiances. Mais entre une narration que j'ai trouvé passablement monotone et un personnage pour qui il est strictement impossible d'avoir un minimum d'empathie, je n'ai pas accroché plus que ça.