A

u début du vingtième siècle, à Williamburg dans le Kentucky, il n’y avait pas de cinéma. Le petit Harry Monroe était alors contraint de prendre le train desservant Louisville afin de s’offrir une séance. Enfin, c’est l’oncle Jim qui payait parce que la famille Monroe n’a jamais vraiment eu les moyens. Cette bouffée d’oxygène était vitale pour le gamin qui grandit terrorisé par une mère à la psyché instable. Il ne pouvait pas davantage compter sur son père effacé dont la présence ne se remarquait guère. Un jour, sa génitrice lui brûla la main au point de lui provoquer un handicap permanent, sans que personne ne puisse lui venir en aide. Il n’y a malheureusement qu’à l’intérieur des salles obscures que des héros protègent les victimes désignées. En 1929, après le décès de sa tortionnaire, Harry s’installe en Californie et consacre toute son énergie à l’écriture de scénarios. Cependant, la Grande Dépression jette des milliers d’Américains dans la rue. La pauvreté est galopante et l’industrie hollywoodienne réduit la voilure. Par un heureux concours de circonstances, Harry est embauché en qualité de quatrième assistant sur le tournage de Freaks. Un événement qui changera sa vie !

Précédant l’âge d’or du fantastique porté par l’entreprise britannique Hammer Film Production, le studio Universal rencontre le succès à la faveur du Dracula de Tod Browning et du Frankenstein de James Whale. La MGM (Métro Goldwin Mayer) doit réagir prestement et commande un script horrifique à un quatuor de scénaristes. Dès lors, ces derniers vont travailler à l’adaptation de Spurs de Clarence Aaron Robbins, une nouvelle issue du recueil Who Wants a Green Bottle? and Other Uneasy Tales (1926). Le projet est confié au superbe, et non moins alcoolique, réalisateur Tod Browning précisément eu égard à l’enthousiasme des spectateurs pour son long-métrage The Unholly Three (transposition toujours d’un récit de Clarence Aaron Robbins). En 1932, Freaks ou La monstrueuse parade essuie les critiques de la presse. Le public est révulsé par les difformités authentiques de ses acteurs issus de l’art forain. Cet échec commercial enterre les velléités artistiques de son metteur en scène qui, sept ans plus tard, reposera définitivement sa caméra. La bobine du chef-d’œuvre maudit sera ensuite réputée perdue jusqu’au tournant des années soixante. En 1962, près de cinq mois avant la mort du cinéaste, le festival de Cannes exhume les pellicules et la fable obtient aussitôt le statut de film culte sous les applaudissements de l’assistance. Il ne manquait rien que le chant : « We accept her, one of us! We accept her, one of us ! »

Partant de ce copieux postulat, Fabrice Colin (La Brigade Chimérique, Chicagoland, Eden) orchestre un roman noir déroutant se déroulant dans les coulisses de la réalisation. Il présente l’envers du décor de plusieurs séquences clés de l’œuvre originale à travers le regard de Harry Monroe. Ce jeune premier est recruté en raison de son infirmité en vue d’amadouer les comédiens aux physiques spectaculaires. Ressentant rapidement de l’admiration pour ces « monstres de foires », il devient l’un d’entre eux et révèle l’inacceptable. Par ce procédé astucieux, l’auteur permet aux néophytes de comprendre les tenants et les aboutissants de l’intrigue, tout en flattant habilement les connaisseurs. Effectivement, d’aucuns seront ravis de comparer la destiné de ces personnalités du grand écran avec leurs homologues de papier. D’autant qu’ils pourront dénicher des sous-entendus ainsi que des justifications, s’agissant par exemple de la détention d’un revolver par le demi-homme Johnny Eck ou encore les enjeux liés à la fiole de poison qui circule sur le plateau. Cette double lecture est non-excluante en se révélant, par ailleurs, ô combien plus riche à l’aune d’un visionnage de seulement soixante-quatre minutes.

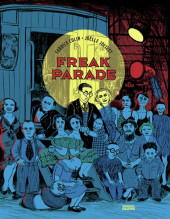

Le talent de Joëlle Jolivet trouve à s’exprimer habituellement dans la littérature jeunesse où son trait a embelli de nombreux ouvrages parmi lesquels les best-sellers Zoo Logique, Presque tout et même 365 Pingouins. Son expérience de la bande dessinée se résume à deux publications à petits tirages, Un cœur qui bat aux éditions Thierry Magnier et Vues d’Ivry au sein de la collection Blaise de la maison Cornélius. Toutefois, l’illustratrice apporte magistralement sa pierre à l’édifice. Sa mise en images délicate est tracée au crayon gras, à l’instar des études du plasticien Paul Josef Léni. Les visuels de nuit lui permettent de jouer des estompes faisant ressortir, par moments, le grain de la feuille et créant des atmosphères brumeuses qui collent idéalement aux propos de l’opus. La géométrie des compositions et des volumes des personnages emprunte beaucoup au cinéma expressionniste allemand. Les ambiances travaillées par déclinaison de gamme de couleurs apportent une sacrée dose de charme à cette parution dans des tonalités très proches du tableau La ville en feu (1913) de Ludvig Meidner (1884 – 1966). Inspirée, la dessinatrice enchaîne de sublimes planches perfectionnant ses teintes et, notamment, un bleu nuit profond, qui accompagne certaines scènes d’importance et domine la couverture. La sensibilité graphique de l’autrice rend également justice à la dissemblance. De l’hermaphrodite Joséphine Joseph à la Vénus de Milo vivante Frances O’Connor, des sœurs siamoises Daisy et Violet Hilton à la Doll Family composée de frères et sœurs atteints d’achondroplasie, de la fille oiseau Minnie Woolsey au torse vivant Prince Randian, sans oublier Schlitizie tête d’épingle, tous ces artistes sont admirablement retranscrits.

Freak Parade est donc une fiction marquée par une déférence absolue au matériau initial, interrogeant aussi bien la normalité que l’anormalité sur fond d’identification de la laideur morale. Évidemment, il est convenu que l’humanité n’est pas réductible aux proportions harmonieuses de l’Homme de Vitruve du maître florentin Léonard de Vinci. Mais qu’elle est autrement plus complexe englobant tant les esprits vils dans un corps gracieux que les bonnes âmes à la physionomie à peine croyable. Néanmoins, y consentir n’est pas suffisant puisque les dégâts occasionnés par le mépris ont des conséquences désastreuses concernant l’acceptation de sa propre différence. À tel point, que le coup de projecteur du duo d’auteurs frappe par la pertinence de son enseignement qui entre en résonance avec notre société de l’image.

Poster un avis sur cet album