Un feu de signalisation… La lumière passe du vert au rouge. Le rouge veut toujours dire ‘stop’. Mais il ne s’agit pas de ça. Il s’agit d’une fenêtre éclairée de l’intérieur. Et je sais bien… Je sais que je ne devrais pas regarder. Mais je ne peux pas m’en empêcher.

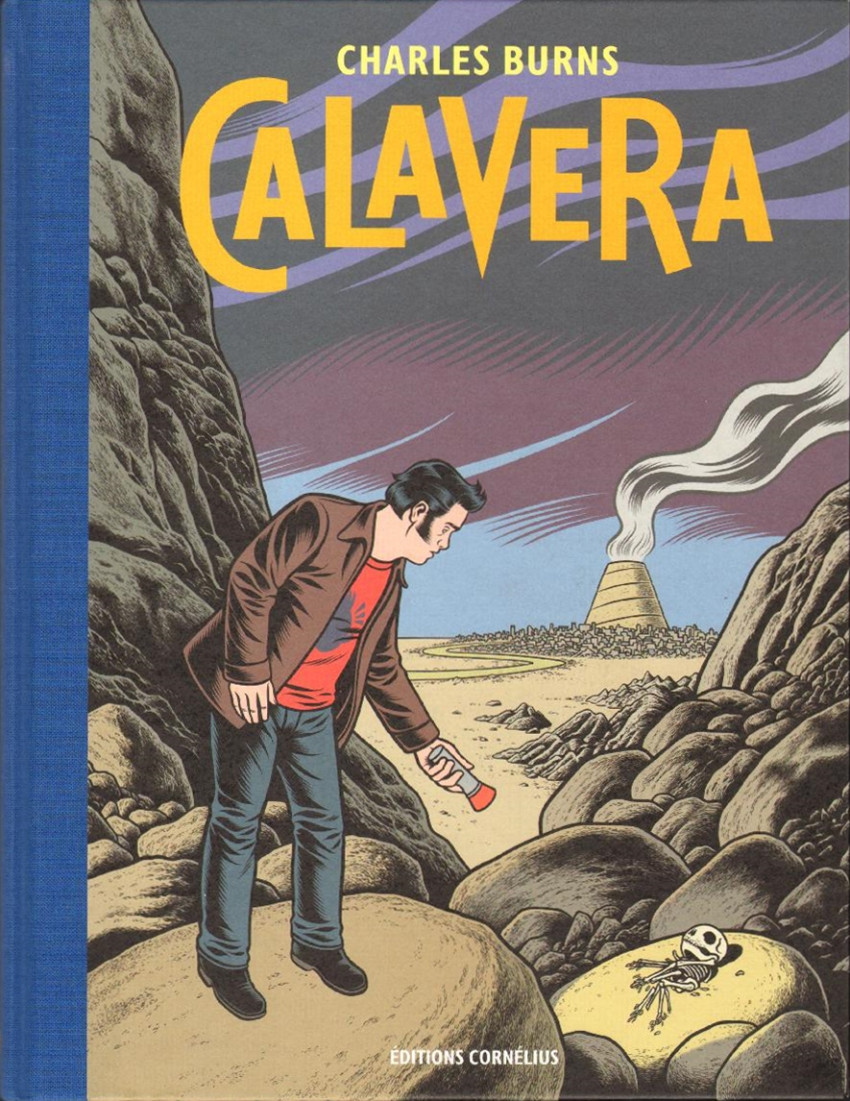

Doug se penche, donc. Et que voit-il à travers cette fenêtre ? Il se voit lui-même en train d’observer une photographie, un polaroïd de Sarah. En une planche d’introduction, Charles Burns résume en quelque sorte l’histoire qu’il avait entamée avec ToXic, celle d’un homme face à lui-même. Le récit serait-il donc si simple, en dépit de toutes les circonvolutions déployées par l’auteur ? Il semblerait bien, oui. Mais n’allez pas croire que tous les chemins de traverse ont été empruntés en vain ou que la dernière page se tourne sur une impression de « tout ça pour ça ». Au contraire, elle se tourne avec la sensation d’avoir bouclé la boucle, d’avoir enfin complété un puzzle qui aura donné du fil à retordre. Au passage, l’auteur aura démontré pourquoi il est l’un des plus passionnants de sa génération.

Le personnage de Doug a quelque chose de fascinant, du début à la fin. Alors que tout est centré sur lui, il paraît parfois en retrait, comme spectateur de sa propre vie et de celle des autres. Tout juste tente-t-il de capter l’instant, à l’image des photos qu’il prend en grande quantité et qui définissent son rapport au réel : ce sont des instantanés qu’il est possible d’altérer par des artifices, des mises en scène soigneusement étudiées. Tout à coup, l’imaginaire s’immisce dans la réalité et la pellicule lui confère de la substance. Des substances – pas toujours très licites –, Doug en prend aussi. Difficile de dire si son voyage dans un univers fantasque et fantasmé est seulement lié à cette consommation peu recommandable, mais toujours est-il qu’il s’agit pour lui d’un refuge, un endroit où il peut se regarder et réfléchir à sa vie tout en étant absent au monde. La fuite peut paraître facile, évidemment, et Sarah ne manquera pas de le lui reprocher.

Sarah est elle aussi difficile à appréhender. D’une parfaite normalité apparente, elle révèle via son art et ses fréquentations une part d’ombre et de tourment qui lui donne une identité trouble. Doug aura d’ailleurs du mal à lui apporter ce dont elle a besoin, au-delà d’une présence par instants réconfortante. Leur promiscuité – de même que les autoportraits réalisés par Sarah dans des positions pour le moins équivoques – instaure une tension sexuelle permanente, comme si, en fin de compte, beaucoup d’éléments clés s’articulaient autour du rapport hommes-femmes et du mystère de la procréation. La relation qu’entretient l’avatar de Doug avec une des reines pondeuses croisées dans son mauvais rêve est d’ailleurs emblématique de cette position incertaine par rapport à l’enfantement.

Il y a dans le style graphique adopté par Burns une véritable dualité qui autorise les passages incessants d’un monde à l’autre : d’une part, une ligne presque claire lorsque le ‘héros’ se réfugie en lui-même et, d’autre part, quelque chose de plus solide, avec plus de matière et de volume, lorsque la réalité reprend ses droits. Entre les deux, des transitions parfaitement rendues et une utilisation très sobre et élégante de la couleur qui, par ses aplats, garantit l’homogénéité de l’ensemble. Dès le départ, Burns avait placé son récit sous deux influences majeures : Hergé et Burroughs. La simplicité de l’un et le côté erratique de l’autre se complètent à merveille sans faire de l’ombre à la personnalité de Burns lui-même, qui continue à imposer son style et à se placer dans la droite ligne de ses ouvrages précédents. Revers de la médaille, la perfection narrative dont l’auteur fait montre peut instaurer une certaine distance par rapport à ce qui se déroule sous les yeux du lecteur. Avec, à la clé, comme une froideur qui ne permet pas de se plonger dans le récit comme c’était par exemple le cas d'un Black Hole beaucoup plus immersif, où l’étrangeté, en se manifestant dans le réel, était bien plus tangible qu’ici. Tout petit bémol pour une toute grande série.

Une trilogie bizarroïde bien chtarbée. Un univers cauchemardesque, des monstres repoussants, des personnages en proie au doute et mal dans leur peau ... la lecture a de quoi désarçonner et mettre à certains moments mal à l'aise. Charles Burns fait une nouvelle fois très fort, avec une histoire dérangeante à souhait et un dessin faussement apaisant, servi par une très belle colorisation qui le met parfaitement en valeur.

un voyage en bd,

un univers proche lointain, un trait, une ligne...

ce triptyque restera près de mes yeux dans ma bibliothèque, j'ai hâte

qu'un peu de temps passe pour m'y replonger.

Sans retrouver la puissance d'envoûtement de "Toxic", "Calavera" transcende l'horreur facile (?) et oppressante de "la Ruche" et permet à Burns de clore sa trilogie en beauté, tout en apportant à ses lecteurs les plus rationnels (les pauvres...) quelques éléments de réponse aux nombreuses questions qu'avaient fait naître les deux premiers tomes. En centrant son récit sur l'évolution de la vie - amoureuse principalement, mais pas que... - de Doug, son héros, que l'on voit peu à peu abandonner les audaces de son adolescence pour se résigner à la "médiocrité" adulte, Burns fait mouche : on comprend alors que tous les traumas recyclés symboliquement par l'imaginaire de Doug sont les plus communs du monde... Pire, qu'ils sont les nôtres, qu'ils illustrent symboliquement (je pense á ces scènes troublantes où un Doug "simplifié" et sous influence Hergé tente de se débattre au milieu de représentations obsédantes de ses échecs) notre culpabilité vis à vis de tous ceux que nous n'avons pas pu sauver, ni même souvent aimer convenablement. Le but de la trilogie apparaît alors dans toute sa superbe honnêteté : nous faire jeter le masque sur nos propres prétentions artistiques, créatrices, voire même simplement humaines, pour accepter notre insignifiance et notre lâcheté. Au final, rien ne sert de se rêver en Tintin exilé dans un univers extra-terrestre absurde et cruel, si nous ne réussissons même pas à être le héros de notre vie toute simple. Moins impressionnant formellement que "Black Hole" (la couleur, qui est un élément nouveau chez Burns, est sans doute moins forte que le noir et blanc tranchant), voici néanmoins un livre puissant, qui transcende les malaise de l'adolescence (et de la post-adolescence !) pour nous parler de nos difficultés à être tout simplement adultes.