L

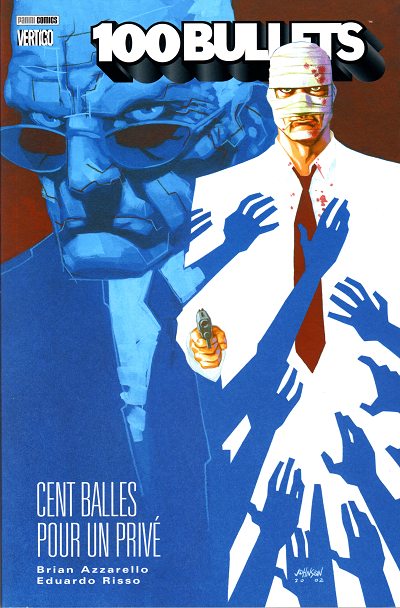

’équilibre au sein du Trust, l'association de treize familles mafieuses, était fragile et la raison d’être des Minutemen était justement de le garantir. Puis, il y a eu Atlantic City. Le Trust a tenté d’éliminer ses chiens de garde. Certains ont disparu, certains sont morts, d’autres ont perdu la mémoire. L’Agent Graves, le chef de la meute, tente désormais de les réactiver, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. C’est ici qu’intervient Milo Garret. Gros fumeur, gros buveur, gros baiseur. Pour ne rien gâcher, le type est détective privé et il est foutrement en rogne. Sa tête a percuté le pare-brise de sa caisse. Le résultat n’est pas beau à voir et quelqu’un va payer. Milo n’a plus de visage, ainsi va la vengeance. S’il a le nez pété, Milo n’a rien perdu de son flair et ses poings le démangent sérieusement.

Rompus aux codes éprouvés du polar hard-boiled, Brian Azzarello et Eduardo Risso se font plaisir avec ce tough guy que ne renieraient pas Dashiell Hammet ou Raymond Chandler, dont l’un des romans figure d’ailleurs sur l’une des planches. Et s’il y a bien une idée géniale, c’est celle de cette gueule cassée, ce visage bandé, qui garantit au personnage l’anonymat mais vient aussi lui dissimuler sa véritable identité. Quand la vérité viendra à éclater, il tentera de la fuir et de se voiler la face au propre comme au figuré. Ce jeu de masques est aussi l’occasion de convoquer quelques personnalités troubles et hautes en couleur : l’agent Graves, bien sûr, mais aussi Cole Burns, Lono, Benito Medici ou la vénéneuse Megan Dietrich. Et puis, il y a ce sens de la construction, du détail, qui oblige à se replonger dans les tomes précédents. La relecture de Contrabandolero s’impose ainsi pour pleinement apprécier ce Cent balles pour un privé. Quant à l’écriture, si Azzarello délaisse quelque peu le côté tarantinesque, ce n’est que pour mieux se glisser dans les frusques de ceux à qui il rend hommage. Les dialogues sont toujours aussi ciselés, drôles et percutants. L’ambiance est jazzy, les rades enfumés et les femmes à se damner.

Enfin, ce serait faire injure à leur talent de ne pas toucher mot du travail d’Eduardo Risso et de sa coloriste, Patricia Mulvihiil. Celle-ci a su s’accommoder du trait puissant de l’artiste argentin et de sa maîtrise des aplats de noirs et de blancs. Quant à Risso, il est bien difficile de se lasser de son sens de la composition, de ses planches conçues sur une alternance de premiers et de seconds plans où, à de minces gouttières succèdent de petites vignettes superposées sur une image de fond.

Alors que la série s’achève aux Etats-Unis, Panini vient de rééditer les deux premiers tomes de la série. Un véritable pousse-au-crime pour ceux qui n’auraient pas encore cédé à la tentation. Pardon, mais c’est trop bon.

>>> Lire aussi les chroniques du tome 6, Contrabandolero, et du tome 2.

Un poil plus réussi que le tome précédent même si je l'avoue l'ensemble me lasse peut-être à cause d'un scénario qui s'éssoufffle de tome en tome.

Le dessin rend assez fidèlement l'ambiance noire de la série.

On attendait mieux ou autre chose.

6/10.