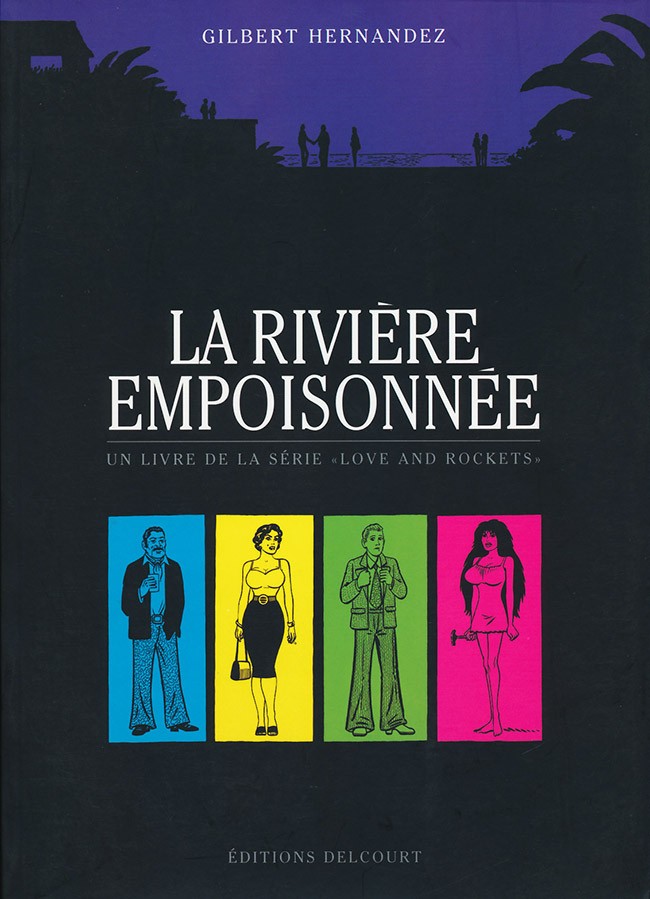

La rivière empoisonnée, c’est le lit dans lequel s’est écoulée l’enfance tumultueuse de Luba avant qu’elle ne devienne la figure maternelle de Palomar City et l’un des principaux personnages de la série Love & Rockets. C’est aussi l’ouvrage qui ouvre avec le Pauvre type de Joe Matt, la collection Outsider aux éditions Delcourt depuis que Vincent Bernière en a franchi le seuil…

La rivière empoisonnée est surtout une œuvre fascinante et difficile d’accès, la pierre angulaire dans la comédie humaine mise en scène par les frères Hernandez. Gilbert, le cadet de la fratrie (Mario est l’aîné, Jaime le benjamin), y déploie des trésors d’ingéniosité et un récit à la complexité vertigineuse. En retraçant l’itinéraire de Luba sur une vingtaine d’années, il livre autant d’instantanés qu’un véritable panorama de l’Amérique Latine de l’après-guerre : agitation sociale et culturelle, libération sexuelle, tensions révolutionnaires, répression, corruption et mafias locales… L’évocation de la misère, des soubresauts de la révolution, de la violence de la réaction, de l’innocence de ces jeunes idéalistes confrontés à la brutale réalité des luttes de pouvoir est simplement brillante.

Et si Luba est le plus souvent en marge de l’intrigue et des évènements, elle en est pourtant le catalyseur. Encore que ce constat appelle quelques nuances. A observer le personnage se construire, ce qui passait pour une certaine passivité, une naïveté confondante, se traduira en définitive par une force de caractère hors du commun. L’oie blanche se fera maîtresse femme. Adolescente, Luba épousera Peter Rios, un musicien itinérant entretenant des liens étroits avec la pègre régnant sur la ville de Mexico. Elle y fera la rencontre de notables fermement attachés à leurs derniers privilèges, d’officiers de police corrompus, de gangsters à la tête de clubs de passes, négligeant volontiers des épouses désœuvrées accros à l’héroïne. Elle se mêlera un temps à une jeune communauté hippie vivant d’amour, d’eau fraîche et de la vente de pavot ou sera confrontée à une organisation criminelle dédiée à l'enlèvement et à l’adoption des fils et filles de mafieux… Autant d'éléments qui forgeront sa personnalité et achèveront de complexifier le récit.

L’analyse de ce bouillonnement, de ces turbulences, c’est aussi l’occasion pour Gilbert Hernandez de se pencher sur les rapports entre le sexe et la violence, sur le désir comme moteur de l’action, comme fil rouge d’une saga qui verse dans l’épique, dans le tragique. Ce désir que les personnages parviennent à combler, à sublimer, voire à réprimer. A défaut, le manque ou les attentes insatisfaites génèrent autant de frustrations et le désir de se pervertir, de se fétichiser, d’engendrer l’obsession, la jalousie et la trahison. En parallèle, Hernandez s’attarde sur la famille, sur l’amitié. Aussi explore-t-il les relations entretenues par ces personnages et s’oblige, pour ce faire, à une caractérisation poussée de chacun d’eux. La galerie, pourtant vaste, est alors saisissante de réalisme, le casting éblouissant, l’empathie palpable. Ainsi, l’ambivalence des liens entre Luba et sa cousine Ofelia force l’admiration et touche tout particulièrement. Mais le père de Peter ou Giorgio, le fidèle garde du corps et peut-être le seul homme avec un semblant d’intégrité, sont tout aussi réussis.

A cela, s’ajoutent des jeux de construction, une narration extrêmement dense, et sans y voir de paradoxe, étrangement condensée. Pour autant, il ne s’agit pas d’un exercice de style mais bien d’une contrainte imposée par la temporalité du récit, le foisonnement et l’imbrication des intrigues. Sur une même planche, les vignettes viennent figurer autant de lieux que de personnages variés à des époques différentes. L’essentiel de l’histoire est alors hors-champ ! Hernandez joue de l’ellipse, du « blanc » inter-iconique, comme un moyen de condenser l’espace et le temps, de présenter une histoire de manière schématique sans pour autant perdre en fluidité. La lecture, en revanche, est heurtée, saccadée. Les flashbacks, les boucles narratives obligent à maintenir une attention constante, parfois même éprouvante. Des retours en arrière s’imposent pour saisir tel ou tel détail et les transitions sont souvent abruptes. Pourtant, çà et là, des indices sont disséminés. Ainsi ces pages de chapitrage, laissant place à l’un ou l’autre des personnages, décliné à différentes époques de leur vie, se présentent comme autant de pauses pour souffler un moment, prendre un peu de recul et éclairer tel ou tel pan du récit. La rivière empoisonnée mérite assurément une lecture active, un effort de concentration. La récompense n’en sera que plus belle.

» Lire aussi la chronique de Locas.

Poster un avis sur cet album